こんにちは、あちです。

今回は、秩父三社のひとつ寳登山神社(ほどさんじんじゃ)で授与されている授与品をご紹介します。

寳登山神社は、かつて「火止山(ほどやま)」と呼ばれていたことに由来して「宝登山」と表記されるようになった歴史があります。

「宝」という字もあって、金運や財運のご利益を願う方にも信仰されてきた神社です。

他の秩父三社お守り・ご朱印紹介はこちら

この記事では、寳登山神社のご朱印・お守り・絵馬・おみくじを、写真とともに分かりやすくまとめました。

私が実際に手に取って良かった授与品を、何度も参拝してきた視点から紹介していきます。

番組で取り上げられ話題になった授与品や、参道周辺のグルメ、奥宮ロープウェイの概要にもふれていますので、参拝前の準備にも役立つ内容です。

これから参拝を計画している方の参考になれば嬉しいです。

✔ご朱印とご朱印帳の種類

✔お守りの種類

✔絵馬の種類

✔おみくじの種類

✔宝登山ロープウェイの乗り方・料金

✔参道で楽しめる名物グルメ

※神社の正式表記では「宝登山」ではなく旧字の「寳登山」と書かれています。この記事でも、以降は「寳登山神社」の表記で統一しています。

寳登山神社のご朱印とご朱印帳

寳登山神社では、全部で4種類のご朱印が頒布されています。

(いずれも書き置きの朱印用紙での対応です)

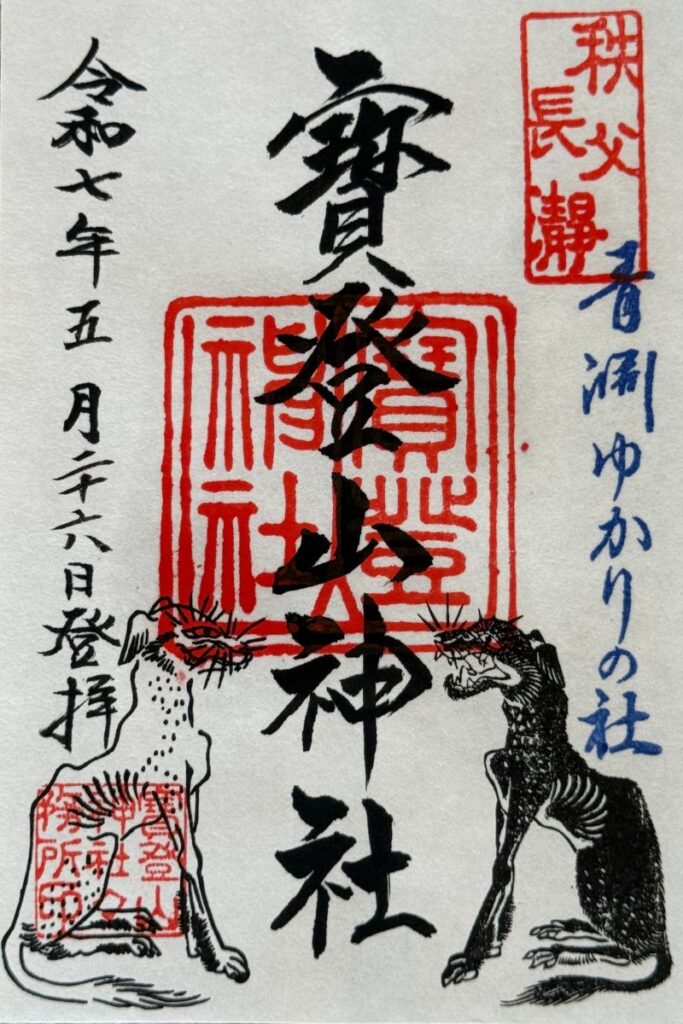

①お犬様のお姿のご朱印(墨書・押印)

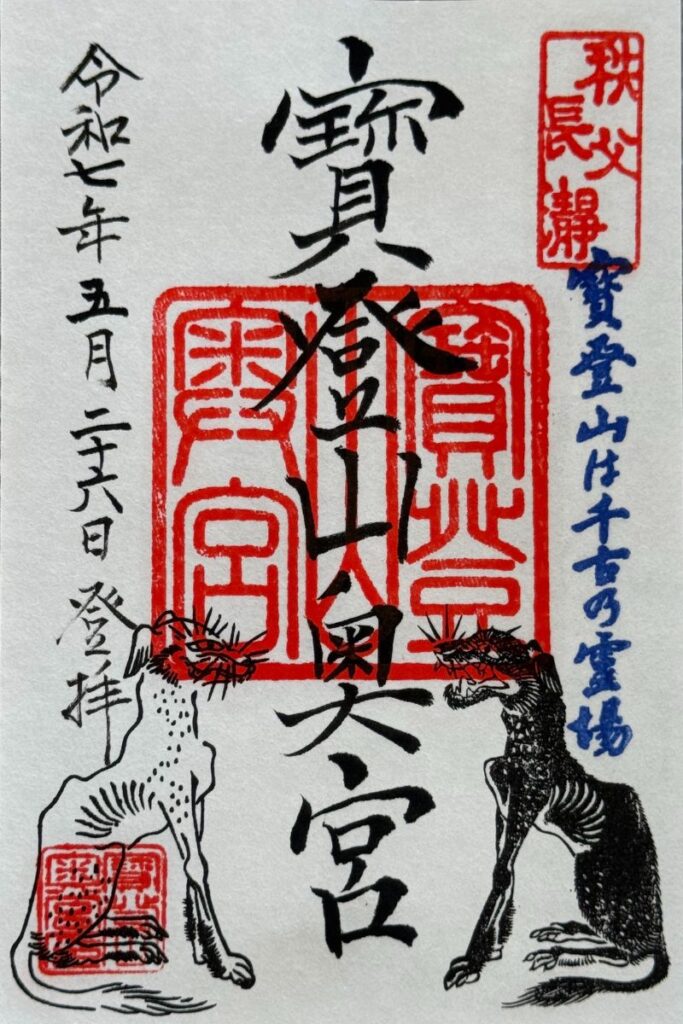

②寳登山大権現(御影)のご朱印(押印・季節限定)

③寳登山奥宮のご朱印(墨書・押印)

④寳登山大権現(御影)奥宮のご朱印(押印・季節限定)

※このうち、②と④の「寳登山大権現(御影)のご朱印」は、季節ごとに異なる全5種類の限定御影が頒布されています。

・新年(正月):1月

・春(さくら):3月〜5月

・夏(花火):6月〜8月

・秋(もみじ):9月〜11月

・冬(ろうばい):12月・2月

※2025年5月時点の情報です。ご朱印の頒布内容や対応場所は、時期や状況により変更されることがあります。参拝の際は、現地の掲示や公式情報をご確認ください。

ご朱印

(さくら)のご朱印

ここからは、実際に私(あち)が寳登山神社を参拝した際にいただいたご朱印をご紹介します。

授与の状況は参拝時点(2025年5月)のもので、書き置きの朱印用紙での授与でした。

なお、奥宮のご朱印を受ける際は、まず山頂にある奥宮を参拝してからいただくようにしましょう。

この記事の後半では、奥宮へのアクセスに便利な「宝登山ロープウェイ」についてもご紹介していますので、あわせてご覧ください。

「寳登山奥宮のご朱印」は、山頂の奥宮授与所にて授与されていますが、奥宮授与所が不在の場合には、ふもとの本社授与所でも対応されています。

三峯神社奥宮のご朱印はこちらから

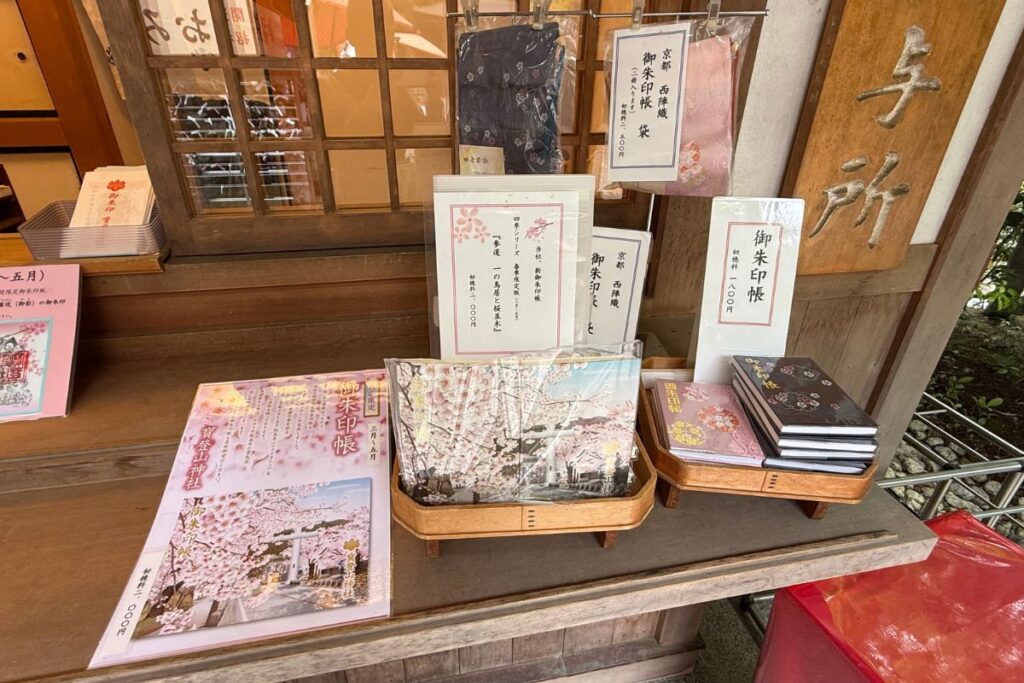

ご朱印帳

寳登山神社では、通常版と季節限定版のご朱印帳が頒布されています。

通常版のご朱印帳は2種類あります。

❶ひとつは、桜や梅、蝋梅(ろうばい)、川の流れなどをモチーフにした上品なデザインが特徴です。

・桜と梅の花のご朱印帳

淡いピンク地に桜や梅・蝋梅の刺繍が施され、長瀞の花の名所らしい華やかさと季節感が特徴です。

・川と桜のご朱印帳

濃い紫色の地に川と桜の刺繍があしらわれ、長瀞の自然や川下りの雰囲気を感じる落ち着いたデザインです。

❷また、季節限定版のご朱印帳「長瀞の四季」シリーズもあり、春夏秋冬それぞれの風景を描いた全4種類が用意されています。

御朱印帳「長瀞の四季」シリーズ

・春季版(3月~5月)

〜満開の桜と鳥居〜

・夏季版(6月~8月)

〜船玉祭の万灯船や花火〜

・秋季版(9月〜11月)

〜紅葉と星空の鳥居〜

・冬季版(12月~2月)

〜雪の本殿と蝋梅〜

いずれのご朱印帳も箔押しや刺繍が施されており、重厚感のある美しい仕上がりです。

季節ごとに頒布期間が決まっているため、希望のデザインがある場合は該当期間中の参拝が必要です。

あち

あちとても美しいデザインなので季節ごとにチェックするのもおすすめです

また、京都・西陣織の生地を使用したご朱印帳袋も頒布されています。

丈夫で上品なつくりで、ご朱印帳2冊を収納できるサイズとなっており、保護・持ち運びにも適しています。

ご朱印、ご朱印帳まとめ

受付時間(授与所にて)

4〜9月:午前8時30分~午後5時

10〜3月:午前8時30分~午後4時30分

ご朱印(書き置きの朱印用紙での頒布)

❶お犬様のお姿のご朱印(墨書・押印)

❷寳登山大権現(御影)のご朱印(押印・季節限定)

・新年(正月):1月

・春(さくら):3月〜5月

・夏(花火):6月〜8月

・秋(もみじ):9月〜11月

・冬(ろうばい):12月・2月

❸寳登山奥宮のご朱印(墨書・押印)

❹寳登山大権現(御影)奥宮のご朱印(押印・季節限定)

・新年(正月):1月

・春(さくら):3月〜5月

・夏(花火):6月〜8月

・秋(もみじ):9月〜11月

・冬(ろうばい):12月・2月

初穂料:各500円

※原則として奥宮授与所での頒布ですが、不在の場合は本社授与所でも授与可能です

ご朱印帳

❶通常のご朱印帳(2種類)

・桜と梅の花の御朱印帳

・川と桜の御朱印帳

初穂料:各1800円

❷季節限定「長瀞の四季」シリーズ(全4種)

・春季版(3月~5月)

〜満開の桜と鳥居〜

・夏季版(6月~8月)

〜船玉祭の万灯船や花火〜

・秋季版(9月~11月)

〜紅葉と星空の鳥居〜

・冬季版(12月~2月)

〜雪の本殿と蝋梅〜

初穂料:各2000円

ご朱印帳袋(2種類)

・色と柄は通常のご朱印帳と同じで、京都・西陣織の生地を使った丈夫で上品なご朱印帳袋も2冊収納可能な仕様で用意されています

初穂料:各2500円

※初穂料等は2025年5月時点の情報です。内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は現地の案内や公式SNS等をご確認ください

あち

あち参拝のあと「今年はどんな一年にしようか」と考えることはありませんか?

年初に神社を参拝すると、気持ちが自然と整います。

私はその流れで、「これから始まる一年をどう過ごしたいか」を考えるようにしています。

年の流れを考える際の参考にしているのが、ゲッターズ飯田さんの「五星三心占い」です。

このシリーズは生年月日によってタイプが分かれ、対応する本も異なります。

自分のタイプは、公式サイトで確認可能です。

寳登山神社のお守り

寳登山神社では、主祭神である神武天皇・火産霊神・大山祇神のご神徳にちなんだお守りが授与されています。

火難除け・厄除け・金運招福・家内安全など、さまざまな願いに応じた種類がそろっており、古くからの信仰を受け継ぐ、祈願の思いが込められたお守りが特徴です。

おすすめのお守り

吉祥寳守(1000円)

寳登山神社でイチオシのおすすめお守りは、「吉祥寳守(きっしょうたからまもり)」です。

持ち主の宝(富や幸運など)が豊かに大きく成長するよう祈願されたお守りです。

このお守りは「祈りが成就する(=鯉が龍になる)」という登竜門の故事にちなみ、本殿裏の龍と鯉の彫刻をモチーフにしています。

表面はシンプルなデザインで、裏面には龍と鯉が描かれ、黒色の「黒いお守り」としても有名です。

目標に向かって努力している方、自分を信じて進みたい方にぴったりのお守りです。

登竜門の故事とは?

(タップして開く)

「登竜門(とうりゅうもん)」の故事は、中国の黄河上流にある「竜門」と呼ばれる激しい急流を、鯉が登りきると龍になれるという伝説が元になっています。

この伝説は、古代中国の歴史書『後漢書』李膺伝にも記されており、才能や努力が認められて大きな出世や成功を手に入れることの例えとして使われています。

つまり、「登竜門」とは大きな飛躍や成功への関門を突破することを意味し、現代では立身出世や成功のための困難な試練や機会を指す言葉として広く使われています。

他にも授与されているお守り

学業のお守り

・学業成就守[薄型](800円)

学力や成績の向上、習い事の上達

・合格守(800円)

試験や就職などの受験合格

・学業鈴守(600円)

幼稚園児や学童を対象とした、学業増進・交通安全・身体健勝(または身体健康)

・ランドセル守(800円)

ミニランドセルと鈴が付いた学業、交通安全、身体健康

交通安全のお守り

・交通安全守[色々タイプ有](800円)

車やバイク、歩行者が事故や災難から守られるよう祈願

・ステッカー交通安全守(300円)

縁結・安産のお守り

・縁結守(800円)

昭和天皇ご成婚記念植樹の「相生の松」にちなみ、互いに寄り添う雄松と雌松のように長寿と良縁(福縁)を祈願する夫婦円満・良縁成就のお守り

・安産守[普通・マタニティーマーク付](800円)

お母さんとお腹の赤ちゃんが健やかに過ごし、元気に生まれてくるよう祈願

そのほかのお守り

・厄除守(800円)

災いや不運、事故などの厄から身を守り、平穏無事な生活を送るために

・福守[正月期間の限定授与](2000円)

「宝が登る山」にちなむ、縁起の良い金・銀(富)融通のお守り

・総守[普通と薄型の2種](800円)

神社の全てのご神徳を集めたお守り

・幸守(1000円)

ちりめん生地使用、幸せを祈願

・十二支守(800円)

干支にちなんで授与、開運招福・無病息災・厄除けなど

・病気平癒守(1000円)

病気や怪我が早く治り、健康を取り戻せるよう祈願

・瑞祥守(1000円)

金色カード型、社殿と寳登山大神デザイン

・小判守(800円)

小判型の運隆昌・商売繁盛・子宝祈願

根付タイプのお守り

・桜花まもり(800円)

幸せと健康をご祈願したお守り

〜季節限定〜

桜:3月~5月

榊:6月~8月

紅葉:9月~11月

蠟梅:12月~2月

・無事カエル守(800円)

福や幸運、失せ物が手元に“カエル”、無事帰る願いを込めたお守り

・勾玉守(800円)

生命を司る霊魂が宿る勾玉を身につけることで、心の安定や生命力の増強、そしてご清福を願うお守り

・癒し水琴鈴雫守(800円)

清らかな水と鈴の音は邪気を祓い、琴鈴の優しい音色は心身の邪心を祓い、癒しをもたらすお守り

(色:白・黄・緑・紫・桃・水色)

・寳結守(1000円)

二色の紐から成る手首結びタイプの諸願成就のお守り

(色:黄橙・桃緑・白桃・白紫)

・福徳小槌守(800円)

七福神の大黒天が持つ「打ち出の小槌」をモチーフにしたお守り

・祈念絵馬守(800円)

HODOSAN-KUNが描かれた絵馬お守り

・御神犬開運招福守(800円)

御眷属お姿が描かれた木札のお守り

・御神犬健脚守(800円)

御神犬(お犬様)にあやかった健康・足腰強化のお守り

・太鼓鈴守(600円)

太鼓の根付が付いたお守り

・瓢箪守[ひょうたん](600円)

ひょうたんの根付が付いたお守り

・厄除鈴守(600円)

厄除けの鈴が付いたお守り

あち

あちとても種類豊富なお守りが用意されています

寳登山神社の絵馬

寳登山神社の絵馬は3種類あります。

❶縁起絵馬

「猛火に立ち向かうヤマトタケルノミコトとご神犬の活躍」が描かれた絵馬

❷小槌絵馬

七福神の大黒天が持つ打ち出の小槌をモチーフにした絵馬

❸相生絵馬

昭和天皇ご成婚記念植樹の「相生の松(あいおいのまつ)」にちなんだ絵馬

初穂料:各800円

わたし(あち)は、「猛火に立ち向かうヤマトタケルノミコトとご神犬」が描かれた縁起絵馬を選びました。この絵馬には、ブログが多くの方に読まれ、無事に続けていけますようにとの願いを込めて奉納しました。

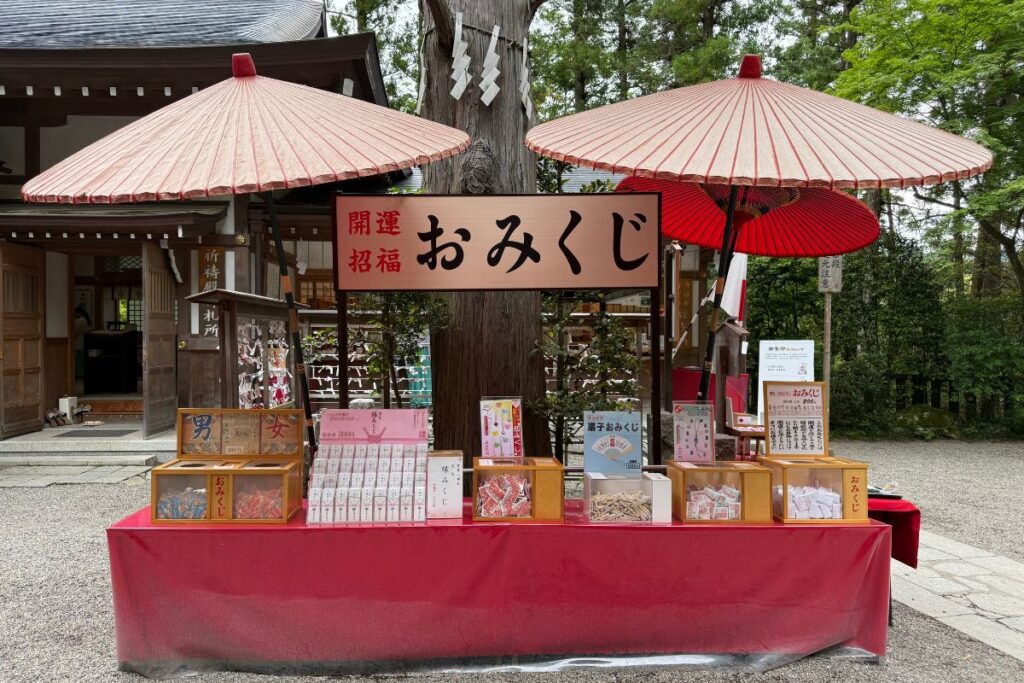

寳登山神社のおみくじ

寳登山神社のおみくじにはいろいろな種類があります。

・通常のおみくじ

開運・招福お守り入り

・とんぼ玉みくじ

かわいいとんぼ玉根付け入り

・扇子おみくじ

扇子の形をした縁起物のおみくじ

・恋みくじ

ハートの鈴根付け入り

・「恋文」縁みくじ

和歌がみちびく恋の行方・・・

・男みくじ・女みくじ

中に身を守る「一言守」が入っています

・子どもみくじ

子どもたちが楽しめるようにデザイン・内容が工夫されたおみくじ

・外国語みくじ

英語や中国語、韓国語などで書かれたおみくじ

おすすめのおみくじ

おみくじにも、おすすめがあります。

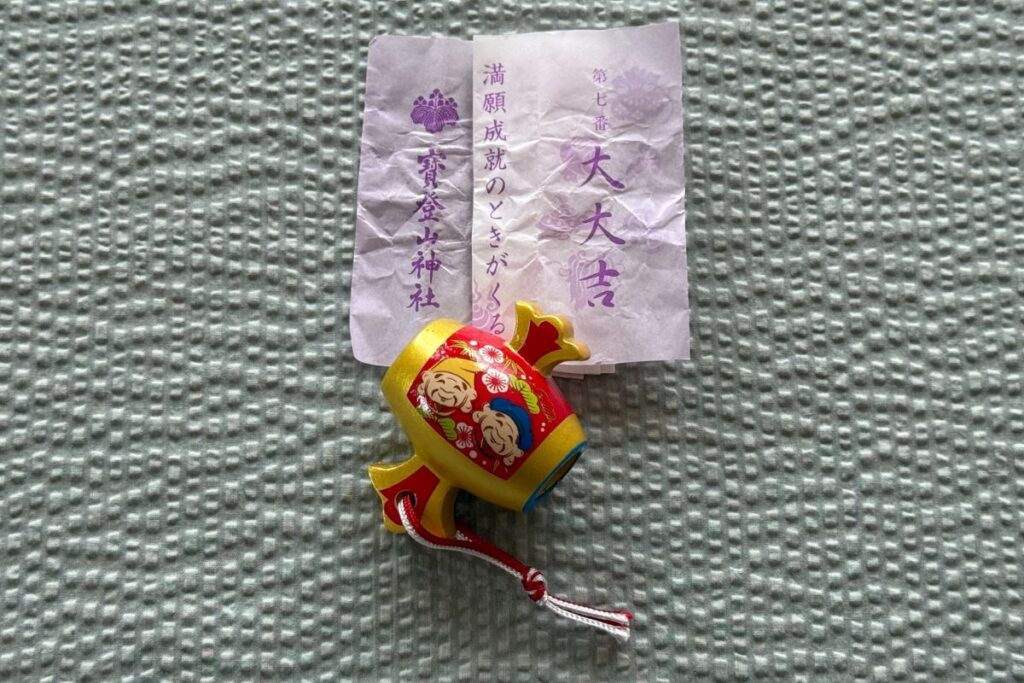

寳登山神社の「お宝小槌みくじ」は、開運招福の縁起物である打ち出の小槌をかたどったユニークなおみくじです。

このおみくじは金色の壺の中から小槌を引き当て、小槌の中におみくじが入っています。

小槌の色は運次第で黒や金など複数種類あり、どの色を当てるかも楽しみの一つです。

初穂料(値段)は300円で、引き当てた小槌は持ち帰ることができ、金運アップや開運招福のご利益があるとされています。

また、小槌の中には「大大吉」などの運勢が書かれたおみくじが入っており、珍しい「大大吉」が出ると特に喜ばれています。

「お宝小槌みくじ」を引いてみた…

(タップして開く)

なんと、「大大吉」が出ました!

今年はいろいろとうまくいく予感がしてきました。

小槌の色は金色で、おみくじと一緒に大切に保管し、お守りとして持ち歩いています。

ぜひ皆さんも、寳登山神社を訪れた際には「お宝小槌みくじ」を引いてみてください。

どの色の小槌が出るか、おみくじの運勢とあわせて楽しめますよ。

あち

あち皆さんも是非引いてみてくださいね

大祓について

寳登山神社では、毎年6月30日(夏越の祓)と12月31日(年越の祓)の年2回、「大祓(おおはらえ)」の神事が執り行われています。

大祓は、日々の暮らしの中で知らず知らずに積もったとされる罪や穢れ(けがれ)を祓い、心身の清めを願う古来の神事です。

古くから全国の神社で行われてきた伝統行事のひとつで、次の半年を健やかに迎えるための節目として大切にされています。

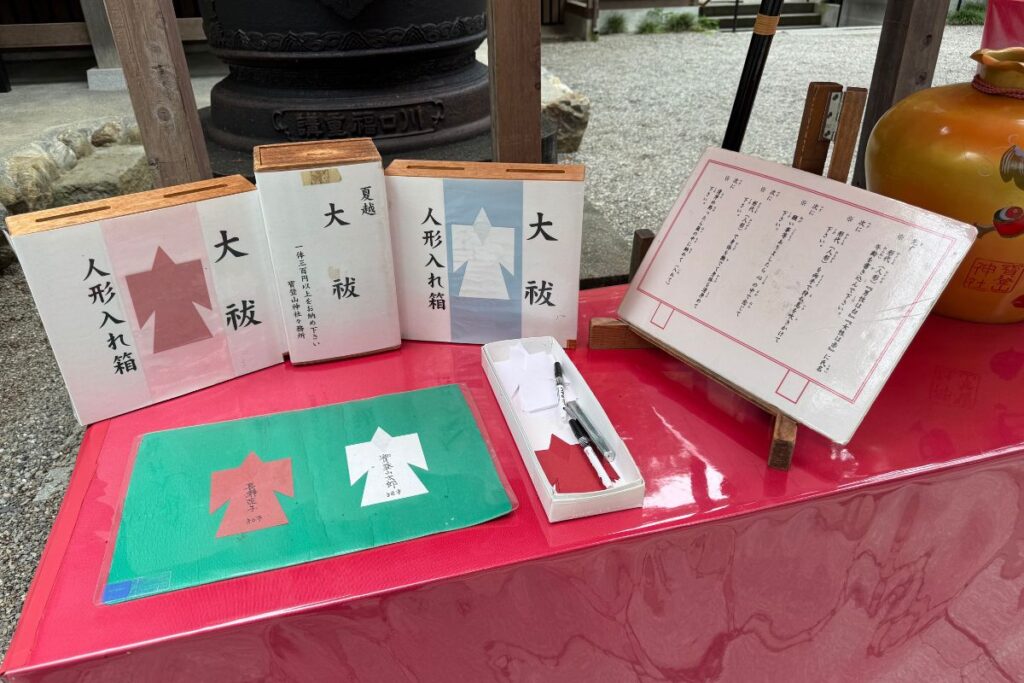

参拝者は紙でできた人形(ひとがた)に自身の災いや穢れを託し、木箱に納めます。

その後、神職が神前で祓詞を奏上し、清めを願う儀式が執り行われます。

このような大祓の神事は、災厄や疫病を避け、清らかな気持ちで新たな日々を迎えたいという人々の願いとともに受け継がれてきました。

なお、当日の神事に参加できない方のために、社殿と授与所の中間あたりにあるご神木の脇には、あらかじめ人形が用意されています。

参拝者は氏名や年齢を記入し、息を吹きかけたり体を撫でたりして穢れを託し、木箱にお納めすることで、神事に参加したのと同じように穢れを祓うことができます。

大祓(おおはらえ)ってなに?

神事の流れと意味を解説

(タップして開く)

大祓の神事はどのように行われるのか?

大祓(おおはらえ)は、半年ごと(6月と12月)に行われる神道の伝統的な神事で、日々の生活で知らず知らずに身についた罪や穢れ(けがれ)を祓い清めるための儀式です。

主な神事の流れ

❶人形(ひとがた)・形代(かたしろ)の使用

参列者は「人形」や「形代」と呼ばれる人の形をした白い紙に自分の名前や年齢を書き、息を吹きかけたり体をなでたりして、自分の罪や穢れを紙に移します。

❷大祓詞(おおはらえことば)の奏上

神職が「大祓詞」という祝詞を唱え、参列者もこれに合わせて心を込めて祈ります。

❸茅の輪くぐり(夏越の大祓の場合)

夏越の大祓(6月)では、境内や鳥居の下に設置された「茅の輪(ちのわ)」という茅や藁で作られた大きな輪を、八の字を描くように3回くぐります。

これによって厄や災いを祓い、無病息災を願います。

※くぐり方の例:左→右→左と八の字を描き、最後に正面からくぐり抜ける。

❹形代の祓いとお焚き上げ

形代は神職によってお祓いされ、多くの神社では浄火でお焚き上げしたり、川や海に流すことで罪や穢れを清めます。

神事の意義

・大祓は、個人だけでなく地域や社会全体の罪や穢れも祓い清めることを祈念して行われます。

・6月の「夏越の大祓」は、暑い夏を健康に過ごせるよう無病息災を願い、12月の「年越の大祓」は新たな年を清らかな心身で迎えるために行われます。

まとめ

大祓の神事は、人形に罪や穢れを託し、大祓詞を唱え、茅の輪くぐりや形代のお焚き上げなどを通じて心身を清め、清々しい気持ちで新たな半年を迎えるための、日本の神道における重要な儀式です

寳登山神社奥宮とロープウェイ

寳登山神社奥宮への参拝を目的とする場合、ロープウェイの利用は非常に便利です。

宝登山ロープウェイは山麓駅から山頂駅まで約5分で結び、山頂駅から奥宮までは徒歩で約6分とアクセスが抜群です。

徒歩でも奥宮へ行くことは可能ですが、標高差があるため約50分かかります。

ロープウェイを利用すれば、体力に自信がない方でも安心して参拝できます。

また、寳登山神社の授与所では奥宮参拝を目的とする方にロープウェイの割引券も配布されているので、ぜひ受け取ってご利用してくださいね。

奥宮は静寂に包まれたパワースポットとして知られており、ロープウェイを利用すれば、時間と体力を節約しながらゆっくりと神聖な雰囲気を味わうことができますよ。

宝登山神社奥宮の詳細はこちら

あち

あち徒歩で行くのはけっこう大変なので、ロープウェイをおすすめします

宝登山ロープウェイ基本情報

| 項目 | 内容 |

| 運行区間 | 山麓駅〜山頂駅 (832m・所要時間約5分) |

| 運行時間 | 平日9:40〜16:00(30分間隔) 土日祝9:30〜17:00(15分間隔) ※繁忙期は臨時運行有り |

| 運休日 | 年中無休 (年1回程度の点検運休あり) |

| 運賃(往復) | 大人1,200円/小人600円 |

| 運賃(片道) | 大人700円/小人350円 |

| 割引 | 奥宮参拝者向け割引券あり (神社授与所で配布) 団体・学生・障がい者割引あり |

| アクセス | 秩父鉄道「長瀞駅」から徒歩約15〜20分 寳登山神社の本殿から山麓駅まで徒歩約7分 |

| 駐車場 | あり(有料) |

| ペット | ハードタイプのケージ使用で同伴可(10kg未満) 無料貸出あり |

| 問い合わせ | 0494-66-0258(山麓駅) |

| 公式サイト | 宝登山ロープウェイ |

寳登山神社参道グルメ

参道沿いにある「阿左美冷蔵 寶登山道店」は、天然氷を使ったふわふわのかき氷が楽しめる人気店です。

実際に食べてみましたが、氷がふわふわで、秘伝のみつが優しい甘さでとてもおいしかったです。

口の中ですっと溶ける氷と、素材の味が引き立つ蜜のバランスが絶妙で、味も食感も大満足の一品でした。

注文ごとに丁寧に削られるかき氷は、見た目も華やかで写真映えも抜群。

暑い日の参拝後に味わうかき氷は格別。

アクセスの良い場所にあり、参拝後の休憩スポットとしてもおすすめです。

あち

あち観光シーズンには特に多くの人が訪れるので、時間帯によっては待つこともありますよ

阿左美冷蔵の基本情報

| 店名 | 阿左美冷蔵 寳登山道店 |

| 住所 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞781-4 |

| TEL | 0494-66-1885 |

| 営業時間 | 10:00~16:30または17:00頃 (季節・混雑状況により変動あり) |

| 定休日 | 木曜日(SNS等で営業日要確認) |

| 席数 | 36席 |

| SNS | asamireizouhodosandouten |

| アクセス | 秩父鉄道「長瀞駅」から徒歩2~3分 寳登山神社から徒歩約10分 |

| 地図 | Googleマップで見る |

※営業状況やメニューは季節により変更される場合があります。

最新情報は店舗の公式SNS(阿左美冷蔵 寳登山道店)や案内をご確認ください。

寳登山神社の基本情報と交通アクセス

基本情報

| 神社名 | 寳登山神社 (ほどさんじんじゃ) |

| ご祭神 | 神日本磐余彦尊 (かんやまといわれひこのみこと、神武天皇) 大山祇神 (おおやまづみのかみ) 火産霊神 (ほむすびのかみ) |

| ご神徳 | 火災除け、諸難除け、交通安全、諸願成就、金運招福、厄除けなど |

| 創建 | 景行天皇40年(西暦110年頃)、日本武尊による創建と伝わる |

| 主要祭事 | 歳旦祭(1月1日)、例大祭(4月3日)、奥宮大祭(5月2日、八十八夜)、長瀞八坂祭(7月20日)、節分祭(2月)など |

| ご朱印 | 授与所にて(初穂料500円) ※授与時間・詳細は別記事にてご紹介しています |

| 所在地 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞1828 |

| TEL | 0494-66-0084 |

| 受付時間 | 4月~9月 8:30~17:00 10月~3月 8:30~16:30 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり(普通車・大型バスも利用可) |

| トイレ | 寳登山並木参道沿いに観光トイレあり(境内にはありません) |

| 公式ホームページ | 寳登山神社公式ホームページ |

交通アクセス

| 車の場合 | 関越自動車道「花園IC」より国道140号線、皆野寄居バイパス経由約25分。 ※皆野寄居バイパスは有料道路です。 詳細は埼玉県道路公社ホームページをご確認ください。 |

| 電車の場合 | 秩父鉄道「長瀞駅」徒歩約15分 最新の運賃やその他詳細は秩父鉄道ホームページでご確認ください。 |

| 地図 | Googleマップで見る |

寳登山神社の駐車場情報

寳登山神社の駐車場

寳登山神社には、参拝者が利用できる無料駐車場があります。

「参拝者専用駐車場」の看板が目印です。

詳細は、寳登山神社公式ホームページ「境内駐車場についてのお願い」をご確認ください。

\寳登山神社公式HP/

宝登山麓駐車場

寳登山神社の境内駐車場が混雑している場合は、徒歩約8分の宝登山麓駐車場(約150台)が選択肢になります。

ロープウェイ乗り場に隣接しているため、奥宮参拝を予定している場合にも利用しやすい立地です。

営業時間や満車状況は、宝登山ロープウェイ公式サイトで確認できます。

\宝登山ロープウェイ公式HP/

まとめ

いかがでしたか?

寳登山神社では、由緒ある神々への信仰にふれながら、季節ごとの御朱印や個性豊かなお守りを楽しむことができます。

参拝のたびに新しい発見があって、私も何度訪れても飽きません。

特に「吉祥寳守」はおすすめなので、ぜひ選んでもらいたい授与品です。

季節限定の御朱印も、本当に見ごたえがあっておすすめです。

それから、奥宮へ向かうロープウェイや、参道で味わえる天然氷のかき氷も、旅の楽しみのひとつだと思います。

このブログの記事が、皆さんの参拝の参考や、ちょっとした楽しみのヒントになればうれしいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

他のおすすめ授与品記事はこちらから

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、寳登山神社の公式ホームページや埼玉県神社庁公式ホームページ「寳登山神社」、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年5月時点の公開情報に基づく)

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。

神社では、季節や特別な行事にあわせて限定のご朱印やお守りが授与されることがあります。また、頒布を終了した授与品もある可能性があります。最新の授与品情報については、社務所・公式サイト・SNS等をご確認下さい。