こんにちは、あちです。

今回は、埼玉県比企郡ときがわ町に鎮座する 萩日吉神社(はぎひよしじんじゃ) をご紹介します。

境内では、流鏑馬神事(3年に一度)や太々神楽の奉納、狛猿(神猿)などが見どころです。

この記事では、由緒・ご祭神、行事、境内の見どころ、参拝時の注意点を、写真とあわせて整理しました。

萩日吉神社とは?

萩日吉神社は、埼玉県ときがわ町に鎮座する日吉信仰の流れを伝える神社です。

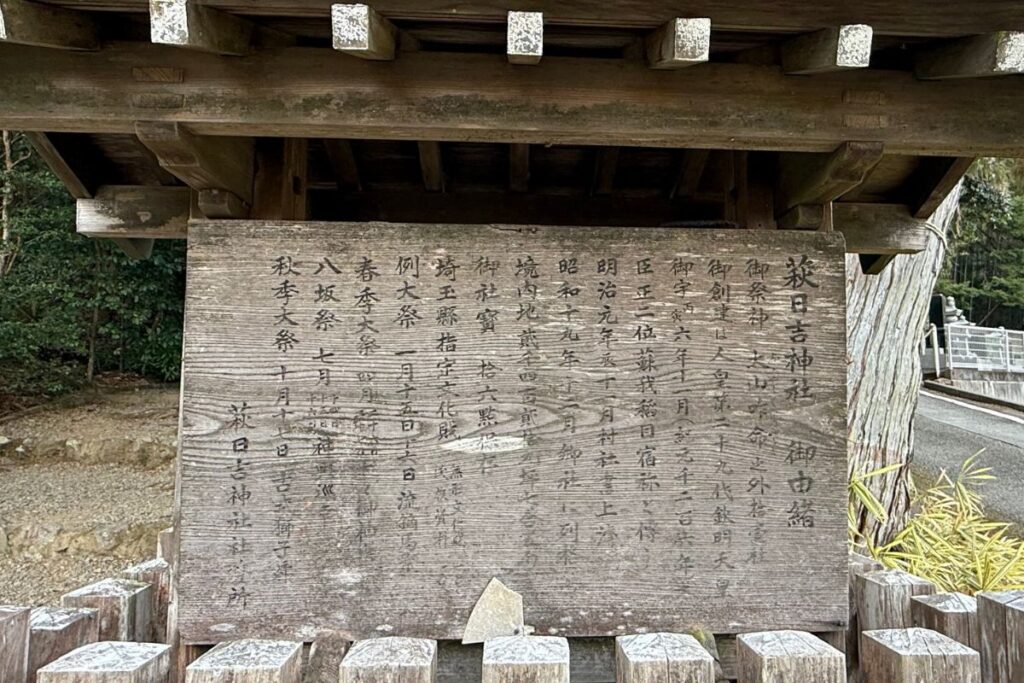

萩日吉神社の由緒

萩日吉神社は、欽明天皇6年(544年)に蘇我稲目が創建したと伝えられ、当初は「萩明神」と称されていました。

その後、平安時代初期に近江国・日吉大社の神を勧請し、「萩日吉山王宮」と改称されます。

鎌倉時代には源頼朝が戦勝を祈願し、北条政子からも寄進を受けたとされ、社殿が整備されていきました。

また、江戸時代の元禄期以降は地元領主・牧野家の崇敬を受けて社勢を保ち、明治元年(1868年)に現在の「萩日吉神社」へ改称されています。

ご祭神

| 神名 (よみがな) | ご神徳(ご利益) |

| 大山咋命 おおやまくいのみこと | 山の地主神として、農業・水の守護神。厄除け・家内安全が願われています |

| 国常立尊 くにとこたちのみこと | 国土創成の神。基盤安定・土地守護の神として信仰されています |

| 天忍穂耳命 あめのおしほみのみこと | 稲穂を司る神。五穀豊穣・子孫繁栄・家運隆昌が願われています |

| 国狭槌尊 くにさづちのみこと | 国土の基礎を築いた神。地盤・建築守護の神として信仰されています |

| 伊弉冉尊 いざなみのみこと | 生命を生み出す母神。安産・子授け・家庭円満が願われています |

| 瓊々杵尊 ににぎのみこと | 天孫降臨の神。開運・事業成就・家庭の繁栄を祈願する神とされています |

| 惶根尊 かしこねのみこと | 地下や根の神とされ、災厄除け・住居安全などを願う信仰があります |

※上記のご利益は、地域の信仰や伝承に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません

萩日吉神社の見どころ

社殿

現在の社殿は、寛政5年(1793年)正月に再建されたもので、地元・平村をはじめとする氏子や崇敬者の浄財によって整えられたと伝えられています。

創建以来3度目の造営とされ、本殿には唐破風や向拝に極彩色の彫刻が施されていることが特徴です。

また、境内からは鎌倉時代の古瓦が出土しており、神社に保存されている花形彫刻のある蟇股(かえるまた)や本殿の一扉などから、かつての社殿がかなり荘厳な造りであったことも推測されています。

内陣には、蘇我稲目宿禰作と伝わる國常立尊の座像をはじめ、由緒不詳の猿神座像・猿田彦面・神像・刻銘のある猿神像などが神宝として納められています。

※上記は『埼玉の神社』(埼玉県神社庁監修)に記載された内容をもとに構成しています。内容には伝承を含む部分があるため、事実として断定できない点もあります

狛猿

萩日吉神社では、一般的な狛犬ではなく、狛猿(神猿/まさる)が神使として見られます。

これはご祭神である大山咋命の神使が猿とされていることに由来します。

境内には一対の神猿が置かれており、左側(吽形)は子猿を抱き、右側(阿形)はおむすびを持っているのが特徴です。

吽形の神猿には猿が群れを大切にし、子宝に恵まれやすいという特性から、「家内安全」「子授け」「安産」などを願う信仰が寄せられています。

阿形の神猿には、「まさる(魔去る・勝る)」の語呂や、おむすび=結び=縁結び・繁栄の象徴として、「厄難消除」「子孫繁栄」「五穀豊穣」などの願いが込められています。

※右の神猿が持つのは「桃」ではなく「おむすび」であると、宮司様より確認しています

狛猿について詳しく

(タップして開く)

狛猿は神社の参道や拝殿前に一対で置かれる猿の像です。

一般的な「狛犬」と同様、神域を守る役割を持っていますが、特に日吉神社・日枝神社など山王信仰の神社で見られる特徴的な存在です。

由来と信仰

狛猿はご祭神である大山咋神の神使とされており、日吉大社や日枝神社など山王信仰の神社で特に重要な存在です。

この猿は「神猿(まさる)」とも呼ばれ、「魔が去る」や「勝る」といった語呂合わせから厄除けや勝運、開運の象徴とされています。

さらに「猿(えん)」という音が「縁」に通じることから、良縁や人とのつながりをもたらす存在としても信仰されています

形態とご利益

狛猿は一般的に、一対で神社の本殿前などに配置されるのが特徴です。

多くの場合、本殿に向かって左側には子猿を抱いた母猿、右側には父猿が置かれています。

母猿は家内安全や子授け・安産などのご利益があるとされ、父猿は商売繁昌や厄難消除・良縁などのご利益をもたらす存在と信じられています。

参拝者はそれぞれの像を撫でて願掛けをする習わしがあり、また、狛猿の口元が「阿吽(あうん)」を表現している場合もあります。

これは始まりと終わり、すべてを象徴するものとされ、神域を守る存在としての意味合いを強めています

象徴的な意味

狛猿は神域の境界を守る存在として、邪気を払い災厄から人々を守る役割を担っています。

猿が桃を持っている像も見られますが、この桃は「邪気を払う」「不老長寿」の象徴とされており、その意味は『古事記』の神話や日本各地の民間信仰にも由来しています。

こうした象徴性から、狛猿は神社の守護や参拝者の安全・長寿を願う特別な存在として崇敬されています。

その他

狛猿が金網で囲われていることがあるのは、神の使いとされる猿の像が盗難に遭わないようにするためや、夜間に「徘徊しないように」という伝承に基づくものです。

また猿は庚申信仰や「見ざる・聞かざる・言わざる」の三猿とも深い関わりがあり、古くから邪気払いの象徴とされてきました。

庚申信仰では猿は災厄や悪事を防ぐ存在と考えられ、三猿のモチーフも庚申塔や神社に多く見られます。

このように狛猿には神聖な守護や厄除けの意味合いが強く込められています。

まとめ

狛猿は山王信仰の神社を中心に見られる猿の神使像で、神域を守る存在として古くから信仰されています。

その姿は夫婦や親子の形で一対に置かれることが多く、「魔が去る」「勝る」といった語呂合わせから厄除けや勝運の象徴とされてきました。

また猿の「えん」という音が「縁」に通じることから、良縁や人とのつながり、家内安全、子授け、安産など多彩なご利益をもたらす存在としても親しまれています。

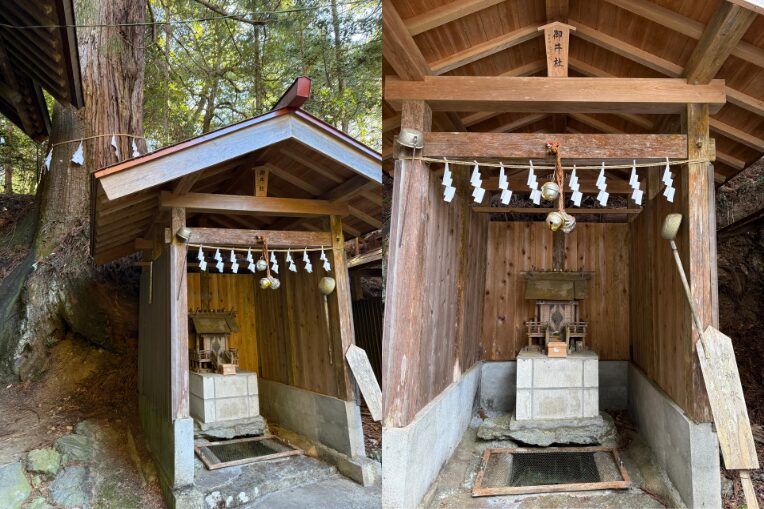

御井社(御神水)

社殿の右手には、木俣神(きまたのかみ)と弥都波能売神(みづはのめのかみ)をご祭神とする小さな社「御井社(みいしゃ)」があります。

どちらも水の守護神とされ、古くから清らかな水を司る神として信仰されています。

御井社の足元には井戸があり、背後のご神木から湧き出たとされるご神水がたまっています。

備え付けの柄杓(ひしゃく)を使って水を分けていただくことができます。

※宮司様のお話によると、ご神水は水質分析等は行っておらず、井戸に賽銭などを投げ入れないようお願いしているとのことです

木俣神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 木俣神 |

| よみがな | きまたのかみ |

| 主なご神徳 | 子授け、安産、家内安全、水の守護 |

| 特徴 | 伊邪那美命が火の神を産んだ際の苦しみから逃れる途中、木の根元で産んだとされる神で、「命をつなぐ」「子を守る」象徴とされています。井戸の守り神として信仰されることもあり、特に子授けや安産祈願にご利益があるとされています。 |

弥都波能売神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 弥都波能売神 |

| よみがな | みづはのめのかみ |

| 主なご神徳 | 水の守護、浄化、農業守護、安産 |

| 特徴 | 水を司る女神で、『日本書紀』には伊邪那岐命が禊をした際に生まれた神と記されています。清めや浄化、田畑を潤す水の神として農業や生活の安寧を願う人々に広く信仰されてきました。特に井戸や湧水のそばで祀られることが多い神様です。 |

八坂神社

一般的に「八坂神社」は素戔嗚尊(すさのおのみこと)をお祭りする神社として知られていますが、現地にはご祭神に関する掲示などの説明は見られませんでした。

このため詳しい由緒やご祭神については確認できていません。

全国に分布する八坂神社の多くでは疫病除けや厄除けのご利益が願われることが多く、萩日吉神社においても地域の信仰の一環として大切にされている社であると考えられます。

素戔嗚尊は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 素戔嗚尊 |

| よみがな | すさのおのみこと |

| ご神徳 | 厄除け、疫病除け、災難除け、家内安全、五穀豊穣 |

| 特徴 | 『古事記』『日本書紀』などに登場する神で、天照大御神の弟とされています。荒ぶる性質を持ちながらもヤマタノオロチを退治し、奇稲田姫を救った神話で知られています。こうした神話に基づき、災いを退ける力強い神として信仰され全国の八坂神社や祇園社で広く祀られています。 |

天神社

一般的に「天神社」は、学問の神様として知られる菅原道真公(すがわらのみちざねこう)をお祭りする神社とされていますが、現地にはご祭神に関する掲示や由緒書きなどの説明は見られませんでした。

そのため天神社の由緒やご祭神の詳細については確認できていませんが、全国の天神社の多くでは、学業成就や合格祈願、知恵授けなどのご利益が願われています。

萩日吉神社の天神社においても地域の信仰を担う一社として大切にされてきたことがうかがえます。

菅原道真公は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 菅原道真公 |

| よみがな | すがわらのみちざねこう |

| 主なご神徳 | 学業成就、受験合格、書道上達、知恵授け、災難除け |

| 特徴 | 平安時代の学者・政治家で、その優れた学識と誠実な人柄から「学問の神様」として全国で信仰されています。特に受験や学業に関する願いを持つ人々から厚く信仰され、太宰府天満宮や北野天満宮をはじめとする「天神社」に広く祀られています。 |

その他の境内社

萩日吉神社の境内には以下の境内社も祀られています。

いずれもご祭神や由緒に関する掲示は確認できませんでした。

釣取社(つりとりしゃ)

境内にある小祠のひとつで社名は「釣取社」とされていますが、ご祭神についての記録や案内は確認できませんでした。

現在も神社内で丁重に祀られていますが、由緒などの詳細は不明です。

合殿社(ごうでんしゃ)

境内には負櫃社(おいびつしゃ)・風神社・菰神社(こもじんじゃ)・金精大明神合殿社の4社が、一つの社殿に合祀された形(合殿)で祀られています。

これらもそれぞれのご祭神に関する説明は確認できませんでした。

以下に一般的に知られている信仰の一例を参考として記載します。

・風神社

志那都比古神(しなつひこのかみ)など風を司る神が祀られることが多く、風害除けや農業守護の信仰があります。

・金精大明神(こんせいだいみょうじん)

金精様=男根信仰の象徴として子孫繁栄・安産・性に関する祈願が行われてきた信仰があります。

※上記の内容は一般的な信仰例に基づく参考情報であり、萩日吉神社における祭神とは限りません

地主社

境内裏手、雑木林の中に小さな祠がひっそりと祀られています。

こちらが「地主社」で、神社内に案内表示などはなく、知る人ぞ知る存在です。

宮司様によると、この場所はかつて「萩明神」として最初にお社があったとされる場所で、現在の地主社はその跡地に祀られているものとのことです。

萩日吉神社のはじまりを今に伝える由緒ある社といえます。

神楽殿

境内には立派な「神楽殿(かぐらでん)」があります。

拝殿の近くに建てられたこの神楽殿は地域に伝わる神楽を奉納するための舞台として、重要な役割を果たしています。

萩日吉神社では毎年1月に「小神楽」・4月には「太々神楽(だいだいかぐら)」が奉納されており、これらはいずれも神話を題材にした「神代神楽(じんだいかぐら)」と呼ばれるものです。

秩父神社系や上州系の要素も含まれており、地元の方々によって代々受け継がれてきた貴重な芸能です。

神楽殿では舞やお囃子が披露され、神様への感謝、五穀豊穣、地域の平穏が祈願されます。

こうした神楽と神楽殿は、埼玉県の無形民俗文化財にも指定されており、文化的価値の高い存在として評価されています。

私が参拝した際にはちょうど神楽の奉納が行われており、厳かな空気の中で地元の方々による舞が奉納されていました。

神楽を拝見するのは初めてでしたが、地元に根付いた伝統が今も大切に守られていることを感じました。

流鏑馬

https://www.photo-saitama.jp

萩日吉神社の流鏑馬(やぶさめ)は、ときがわ町の冬を彩る伝統行事のひとつで、3年に一度、1月の第3日曜日に開催されます。

埼玉県の無形民俗文化財にも指定されている貴重な神事です。

その起源は、鎌倉時代・天福元年(1233年)まで遡ると伝えられ、平安時代末期の武将・木曽義仲の家臣の子孫たちが神社に奉納したのが始まりとされています。

現在も、ときがわ町の明覚郷3家と小川町の大河郷4家、合わせて7家が交代で奉仕し、約800年にわたって地域の誇りとして受け継がれてきました。

当日は、神社西側に設けられた特設馬場にて、伝統装束を身にまとった射手が馬を駆けながら的を射抜く、迫力ある姿が披露されます。

午前中には「朝的(あさまと)」と呼ばれる馬見せが、午後には「夕的(ゆうまと)」として本番の流鏑馬が行われ、放たれた矢を拾うと福を呼ぶとも伝えられています。

萩日吉神社の流鏑馬は、県内でも数少ない流鏑馬神事の一つであり、地域の歴史や信仰、そして武士文化の面影を今に伝える特別な行事です。

騎射の迫力ある光景とともに、地元の人々によって大切に守られてきた伝統の重みを感じられる、冬のおすすめイベントです。

次回の開催予定は令和8年1月18日(日)の予定です。 ときがわ町公式ホームページ記載

イロハ四十八石階段

萩日吉神社には、「イロハ四十八石階段(いしだん)」と呼ばれる48段の石階段があります。

この階段は、近隣の子どもたちに数や文字を教える目的で築かれたと伝わります。

天保15年(1844年)、当時の神官とされる松岡寛道によって伊豆から石を運び出し、嘉永元年(1848年)8月にかけて4年の歳月をかけて完成したとのことです。

実際に数えてみても確かに48段存在しています。

「イロハ四十八石階段」という名称はいろは四十八音(※現在では47音とされます)に由来し、教育的な意図が込められていると考えられます。

※かつて現地には階段の由来を記した説明板が設置されていましたが、現在は風雨などの影響で判読が難しくなっており、本記事の内容は地域の資料や神社関係者の方の話などをもとに記載しています

児持杉

萩日吉神社の「児持杉(こもちすぎ)」は、一の鳥居そばにそびえる2本の巨大な杉の御神木です。

推定樹齢は800年以上ともいわれ、ときがわ町の天然記念物にも指定されています。

児持杉は、手前の「男杉(おすぎ)」と奥の「女杉(めすぎ)」の2本からなり、男杉の幹周は約6.6〜6.9メートル、女杉はさらに太く約8.6〜8.9メートルあります。

特に女杉は根元から24本の幹に分かれており、その姿から「子宝」や「子孫繁栄」の象徴とされ、子授けや安産を願う信仰が古くから伝わっています。

また、2本の杉は「夫婦杉」とも呼ばれ、根元がつながっていることから、夫婦円満や家族の絆を願う御神木としても親しまれています。

※本記事の内容は、地域に伝わる信仰や伝承をもとにご紹介しています。医学的な効果などを保証するものではありません

忠魂社

境内奥には、地元・平地区の戦没者を慰霊する忠魂社があります。

鳥居・石灯籠・慰霊碑が整えられており、歴史と記憶を受け継ぐ場所として静かに手を合わせたい場所です。

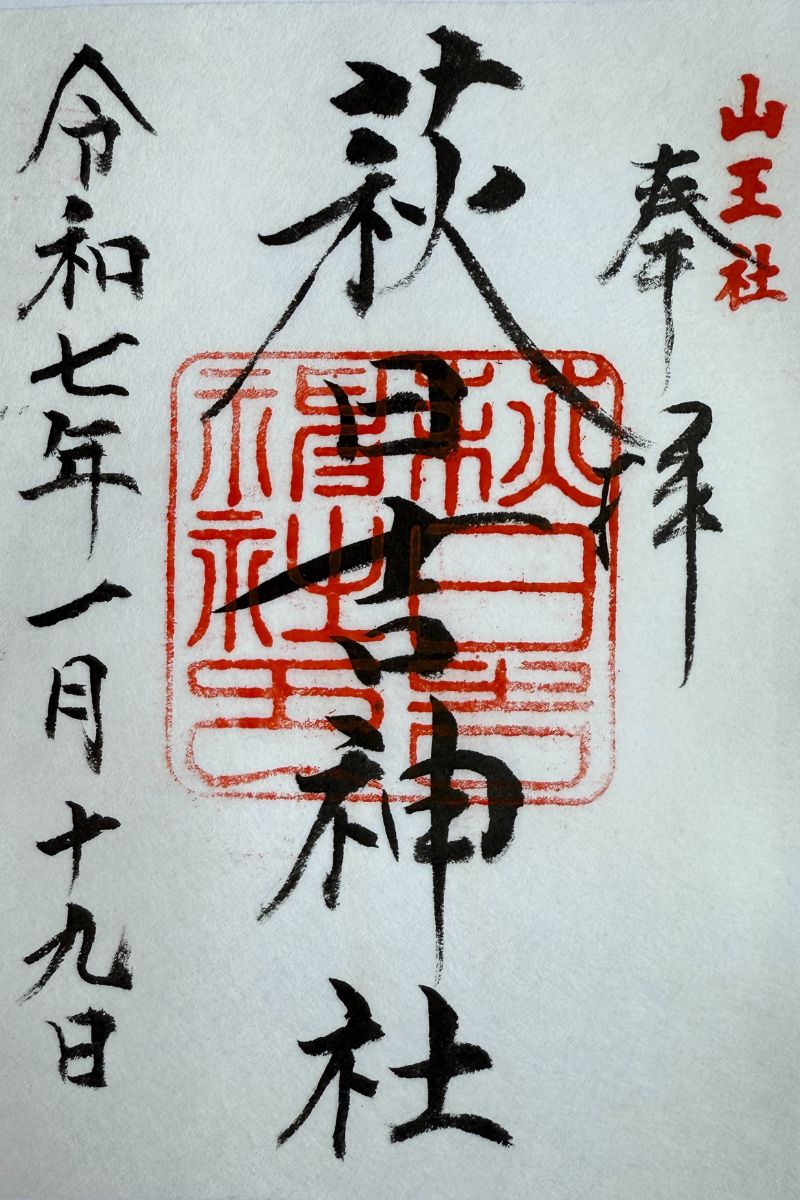

ご朱印

私が参拝した例大祭の日は、ご朱印の対応がありました。

通常の対応については、境内掲示の連絡先に事前相談するとスムーズです。

【連絡先】0493-67-0119(宮司様宅)

あち

あち参拝のあと「今年はどんな一年にしようか」と考えることはありませんか?

年初に神社を参拝すると、気持ちが自然と整います。

私はその流れで、「これから始まる一年をどう過ごしたいか」を考えるようにしています。

年の流れを考える際の参考にしているのが、ゲッターズ飯田さんの「五星三心占い」です。

このシリーズは生年月日によってタイプが分かれ、対応する本も異なります。

自分のタイプは、公式サイトで確認可能です。

お守りなどの授与品

例大祭の日は、各種お守りや破魔矢などが授与されていました。

平常時の授与品対応は、祭事日と異なる場合があります。

参拝前に必要があれば、連絡先へ確認しておくと安心です。

萩日吉神社の基本情報と交通アクセス

基本情報

| 神社名 | 萩日吉神社 (はぎひよしじんじゃ) |

| ご神祭 | 大山咋命 (おおやまくいのみこと) ※他に ・国常立尊 (くにとこたちのみこと) ・天忍穂耳尊 (あめのおしほみみのみこと) ・国狭槌尊 (くにさづちのみこと) ・伊弉冉尊 (いざなみのみこと) ・瓊々杵尊 (ににぎのみこと) ・惶根尊 (かしこねのみこと) も合祀されています |

| ご神徳 | 交通安全、子宝成就、諸願成就をはじめ、家内安全や安産祈願、商売繁盛など |

| 創建 | 欽明天皇6年(544年)11月に蘇我稲目によって創建と伝わる |

| 主要祭事 | 春祭(4月)例大祭・流鏑馬神事(1月第3日曜/3年に一度) |

| ご朱印 | 直書/書き置き(初穂料500円) ※事前連絡が必要な場合あり |

| 所在地 | 埼玉県比企郡ときがわ町西平760 |

| TEL | 0493-67-0119(宮司様宅) |

| 駐車場 | あり |

| トイレ | あり |

交通アクセス

| 車の場合 | 関越道東松山ICまたは嵐山小川ICから車で約40分 |

| 電車 バスの場合 | ・JR八高線 明覚駅・越生駅からバスで「ときがわ町役場第二庁舎前」 ・東武越生線 越生駅からバスで「ときがわ町役場第二庁舎前」 ・東武東上線 武蔵嵐山駅・小川町駅からバスで「ときがわ町役場第二庁舎前」 「ときがわ町役場第二庁舎前」バス停から徒歩で60分 詳細はイーグルバスホームページ |

| 乗合 タクシー | ときがわ町乗合タクシーの概要 |

| 地図 | Googleマップで見る |

まとめ

萩日吉神社は、鎌倉時代から続く流鏑馬神事や児持杉などの御神木を通じて地域の歴史と信仰を今に伝える神社です。

境内はこぢんまりとしていますが、地元に根付いた信仰や自然に触れながら落ち着いた雰囲気の中で参拝することができます。

ときがわ町の歴史や神社文化に関心のある方には訪れてみる価値のある神社だと思います。

おすすめ秩父三社はこちら

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、埼玉県神社庁公式ホームページ「萩日吉神社」、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年3月時点の公開情報に基づく)

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。