こんにちは、あちです。

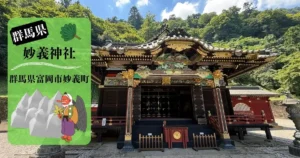

今日は、群馬県下仁田町の妙義山に鎮座する「中之嶽神社(なかのたけじんじゃ)」をご紹介します。

一の鳥居をくぐると、目に飛び込んでくるのは高さ20メートルの金色のだいこく様。

“日本一の大きさ”とも言われる「だいこく様」の像が、堂々と迎えてくれます。

この記事では、中之嶽神社の歴史やご利益、境内の見どころ、アクセス方法に加え、神職の方からお聞きした貴重なお話もご紹介していきます。

✔中之嶽神社の由緒と歴史

✔ご祭神とご利益

✔境内の見どころ(甲子大国神社など)

✔アクセスと駐車場情報

中之嶽神社とは?

中之嶽神社は、群馬県甘楽郡下仁田町の妙義山南麓に鎮座する神社で、磐座信仰(巨岩信仰)の神社として知られています。

境内には「轟岩(とどろきいわ)」と呼ばれる巨大な岩をご神体とし、古くから信仰を集めてきました。

中之嶽神社のご祭神

| 神名 | 日本武尊 ※波胡曽神(はこそかみ)・その他十六柱の神々 |

| よみがな | やまとたけるのみこと |

| ご神徳 (ご利益) | 勝運、決断力、厄除け、交通安全、武運長久 |

※中之嶽神社では、日本武尊を主祭神としつつ社伝にゆかりのある波胡曽神をはじめ十六柱の神々も併せてお祀りしています

中之嶽神社の由緒

ご神体は「轟岩」と呼ばれる巨大な岩で、本殿は設けられておらず、拝殿と幣殿のみの独特な社殿構成です。

創建については、境内案内では「創建819年」と紹介されています。

あわせて、古くは「波胡曽神(はこそかみ)」を山の主として祀り、日本武尊が関東御巡行の際に妙義山へ登拝したという伝承も伝えられています。

江戸時代には、小幡藩(織田氏・のち松平氏)などの崇敬を受け、社殿の造営や寄進が行われたとされています。

中之嶽神社の伝承

中之嶽神社には、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東国征討の際、妙義山に登拝し山賊を退治したという伝承が伝わっています。

この出来事にちなみ、日本武尊は中之嶽神社のご祭神としてお祀りされています。

また、境内には高さ約20メートル・重さ約8.5トンの巨大な金色のだいこく像を祀る「甲子大国神社(きのえねおおくにじんじゃ)」があります。

このだいこく像は、右手に剣を持つ珍しい姿で、厄除けや勝運の象徴として信仰されており、干支の「甲子(きのえね)」にちなんで「野球の神様」としても親しまれています。

日本武尊について

(タップして開く)

日本武尊は、第12代・景行天皇の皇子で、『古事記』『日本書紀』に登場する伝説的な英雄です。

幼名は「小碓命(おうすのみこと)」とされ、若いころから勇猛果敢な人物として描かれています。

父・景行天皇の命により、西国の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えみし)など、各地の平定に派遣され、多くの武功を挙げたとされています。

その道中では知略や神剣の力を用いて数々の困難を乗り越えたという逸話が多く残されています。

とくに有名なのが、火攻めの際に草を薙いで難を逃れたという「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」の伝説で、これは三種の神器のひとつにも数えられる神剣です。

最期は伊吹山の神の怒りに触れて病を患い、能煩野(のぼの/現在の三重県亀山市)で亡くなったとされますが、その魂は白鳥となって飛び立ったという「白鳥伝説」も各地に伝わっています。

現在では、武運や開拓、国家安泰の象徴として、全国の神社で神格化されて祀られています。

中之嶽神社の見どころ

あち

あちここからは、中之嶽神社の境内をおすすめ参拝順にご紹介していきます

一の鳥居

真っ赤な鳥居と「中之嶽神社の扁額」、右に「中之嶽神社」、左に「大国神社」の石塔が印象的です。

奥に「日本一のだいこく様」が見えます。

一の鳥居の先には、赤や白で色付けされた印象的な狛犬が一対で並んでいます。

右側の狛犬は子獅子を抱えており、親子のような姿が特徴です。

彩色された狛犬は珍しいと思います。

日本一のだいこく様

右手に授与所兼社務所、左手にお食事処を兼ねた売店がありますが、まずは神様へのご挨拶に向かいます。

参道を進むと、正面に「日本一のだいこく様」が姿を現します。

中之嶽神社の境内に鎮座するだいこく様は、平成17年(2005年)に奉納された、高さ約20メートル・重さ約8.5トンの金色の像です。

公式ホームページでも「日本一のだいこく様」と紹介されており、境内でもひときわ目を引く存在です。

右手に「剣」を持つ姿が特徴で、これは厄除けや勝運を願う意味が込められていると案内されています。

もともと神楽殿があった場所に鎮座しており、その大きさから境内の象徴的な存在となっています。

また、だいこく様は「野球の神様」としても知られており、授与所には参拝したプロ野球選手のサインがいくつか掲示されていました。

二の鳥居と手水舎

二の鳥居をくぐると右手に手水舎があります。

甲子大国神社

古神札納所の先にあるのが、甲子大国神社(きのえねおおくにじんじゃ)です。

社殿の前には左右に狛犬が並び、その奥には、右に剣を持っただいこく様、左に小槌を持っただいこく様が神域の守護として祀られています。

1.甲子大国神社のご祭神

| 神名 | 大国主命 ※その他十柱の神々 |

| よみがな | おおくにぬしのみこと |

| ご神徳 (ご利益) | 開運・厄除け、商売繁盛、家内安全、福徳円満、良縁祈願、勝運 |

※甲子大国神社には、大国主命のほかにも複数の神々が合祀されています

2.創建と由緒

甲子大国神社は、かつて妙義山の別当寺として栄えていた真言宗の寺院「がんこう寺」に起源を持つと伝えられます。

がんこう寺は、不動明王をご本尊とし、妙義山信仰の中心的な霊場として知られていました。

境内には、大黒さまをお祀りする「大國社(だいこくしゃ)」があり、甲子講(きのえねこう)の信仰とも結びついて広く崇敬されていました。

大國社は現在「日本一の大黒様」が鎮座する場所にあったとされますが、明治期の廃仏毀釈の影響でがんこう寺側へと移され、その跡地には後に神楽殿が建てられました。

その後、がんこう寺は廃寺となりましたが、信仰は甲子大国神社へと引き継がれ、現在も「甲子の日」には数百年続く伝統行事「甲子祭」が行われています。

さらに、明治11年(1878年)の山火事によって、周辺の歴史的建造物はほとんどが焼失。

もし現存していれば文化財に指定されていた可能性もあるといわれる、貴重な建築や資料が失われてしまいました。

そして平成17年(2005年)、かつて神楽殿のあった場所に、高さ約20メートルの金色の大黒天像が建立され、甲子大国神社の象徴として再興されました。

あち

あち2.創建と由緒部分は、宮司様から聞いたお話を元に構成しています

3.神社の特徴と信仰

甲子大国神社のご祭神は、大国主命です。

大国主命は、国づくりの神として知られ、厄除けや開運、福徳に関わる信仰を集めてきました。

また、甲子の日には「甲子祭(きのえねさい)」が行われています。

この祭りは数百年の歴史を持つ伝統行事で、干支の始まりである「甲子」にあたる日に、大国主命のご神徳をあらためて仰ぐ神事として続けられています。

こうした信仰の積み重ねが、現在の甲子大国神社の特色を形づくっています。

甲子祭とは?

(タップして開く)

中之嶽神社では、年に6〜7回、暦の「甲子(きのえね)」の日にあわせて「甲子祭(きのえねさい)」が行われています。

この祭りはおよそ300年の歴史をもち、境内の甲子大国神社(きのえねおおくにじんじゃ)で、甲子大国主命(だいこくさま)にさまざまな願いを祈願する行事です。

甲子の日は、古くから「気が栄える」とされる縁起の良い日とされており、家内安全・商売繁盛・厄除け・金運上昇・勝運祈願などを願う参拝者が集まります。

また、大黒様は「野球の神様」としても知られ、選手や関係者が訪れることもあるようです。

祭典は【前日深夜(子の刻)】と【当日昼】の2回に分かれて行われます。

・深夜の部:甲子の前日23時〜(30分前に集合)

・昼の部: 甲子の当日11時〜(30分前に集合)

祈願料は、

1回:3,000円(参加費)

年間6回+大祭を含む「年祈願」セット:12,000円

運気を切り替えたい時期や、大切な節目に合わせての参拝におすすめです。

詳しい日程や申し込みについては、中之嶽神社の公式ホームページでも確認できます。

4.歴史的な背景と神仏習合

江戸時代には小幡藩主(織田家、松平家)からも大いに崇敬され、寺院「がんこう寺」との神仏習合の時代を経てきました。

明治の神仏分離令により神社と寺院は分離されましたが、厄除け・開運・福徳の信仰は今も色こく残っています。

5.幸せを呼ぶ祥運の龍

甲子大国神社の拝殿天井には、仏絵師・斎灯サトル氏奉納による「祥運の青龍」と呼ばれる迫力ある天井画が描かれています。

これは「喜びを運ぶ青龍」との別名も持ち、妙義山の伝承や龍神信仰の象徴として、参拝者の運気や幸福を高める存在とされています。

また、龍の胴体部分にカタカナで巧みに隠された「シアワセ(幸せ)」の文字が隠されているようです。

ご祈祷の際には拝殿に上がることができ、天井画を直接見ることができます。

野球だいこく様

甲子大国神社の右脇には「野球だいこく様」がいらっしゃいます。

一角が野球に関するデザインになっていて、だいこく様もバットとグローブをお持ちになっています。

甲子大国神社の周りには沢山の野球に関する絵馬が掲げられていて、野球に関する信仰の深さがうかがえます。

中之嶽神社

菊の御紋が掲げられている鳥居をくぐり、中之嶽神社へ向かいます。

145段の石階段

中之嶽神社へは、境内の奥にある145段の石階段を登って参拝します。

とても急な階段なので注意が必要です。

また、階段の途中からは赤い手すりが設置されているため、手すりを使いながら登ると安心です。

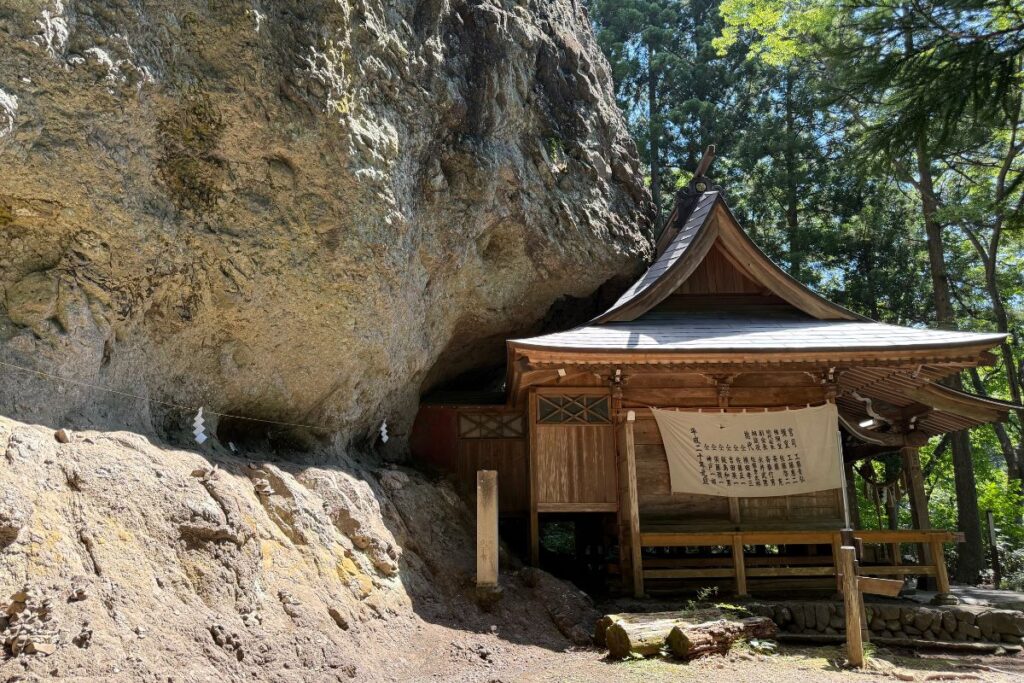

登り切ると、神社の社殿と御神体である巨大な「轟岩」に隣接した参拝エリアに出ます。

拝殿の前からは、轟岩を間近に見ることができます。

中之嶽神社社殿

中之嶽神社の社殿は、妙義山の巨岩「轟岩」をご神体としているため、本殿が存在しないという非常に珍しい構成になっています。

一般的な神社ではご神体を祀る本殿、参拝者がお参りする拝殿、そしてその中間をつなぐ幣殿という建物が揃っているのが一般的です。

一方、中之嶽神社では、轟岩そのものが神様が宿るご神体とされているため、神体を納める建物(本殿)は設けられていません。

代わりに、参拝者が祈りを捧げるための空間として、拝殿と幣殿のみで社殿が構成されています。

このような社殿のかたちは、自然の岩や山を神として敬う山岳信仰・磐座信仰(いわくらしんこう)の名残を今に伝えており、建築的にも特徴的な構成といえます。

境内に点在する石祠

中之嶽神社の境内には、轟岩のふもとや登山道沿いなどに小さな石の祠(ほこら)がいくつも並んでいます。

社殿の近くや岩のすぐそば、柵の中など、境内の各所に石の祠が点在しており、いずれも現在も祀られています。

こうした祠は、もともとこの地域で信仰されていた山の神や地主神をお祀りしたものと考えられていて、山や岩そのものを神聖なものとする信仰(磐座信仰・山岳信仰)の名残といわれています。

なかでも拝殿の左手にある祠は、かつて主祭神とされていた波胡曽神(はこそかみ)をお祀りしていた可能性があるとされています。

中之嶽神社が、建物だけでなく山や岩そのものを信仰の対象としてきたことが、こうした祠からうかがえます。

※境内の祠については、祭神や由来に諸説があり、案内表示が異なる場合もあります。詳しくは現地でのご確認をおすすめします。

社務所兼授与所

お守りやご朱印、ご祈祷などの受付を行っています。

中之嶽神社はお守り、ご朱印、絵馬の種類がとても豊富です。

\種類豊富なお守り・ご朱印などの記事はこちら/

お食事処

参拝のあとは、境内の「御食事処」で食事や休憩ができます。

本場・下仁田の味噌を使った「味噌おでん」が人気で、そばやうどんのほか、お土産も充実しています。

神社神職の方から伺ったお話

中之嶽神社の本殿「旭岳」とその形の見え方

中之嶽神社の本殿にあたるのは、旭岳(轟岩)です。

轟岩の正式名称は「旭岳(あさひだけ)」だそうです。

この巨大な岩そのものに神様が降臨されると伝えられています。

神職の方によれば、旭岳(轟岩)は「人が背中合わせに立っているように見える」とも言われており、特に左半分をよく見ると、羽を広げた烏天狗が左を向いて立っている姿に見えるという声もあるそうです。

妙義山の主峰である金洞山(こんどうさん)は、旭岳(轟岩)のすぐ隣、妙義山の中心的な峰としてそびえ、中ノ岳神社の「中ノ岳」はこの中心的な峰からきているとのことです。

また、金洞山は人が上を向いて寝ているように見えるとも言われています。

見る人によって印象が異なり、「右半分が人のように見える」や「人が上を向いて寝ているように見える」など、さまざまな見方が語り継がれているとのことでした。

「昔の人もそうした姿に何かを感じたのではないでしょうか。だからこそ、旭岳(轟岩)の下に空間を設け、145段の石段を積み上げて、あのような神社を築いたのだと思います」とお話しされていました。

中之嶽神社の信仰の背景にある、自然と神性への感覚を垣間見ることができる、貴重なお話でした。

中之嶽神社の基本情報と交通アクセス・駐車場

基本情報

| 神社名 | 中之嶽神社 (なかのたけじんじゃ) |

| ご祭神 | 日本武尊 (やまとたけるのみこと) 波胡曽神(はこそかみ) その他十六柱の神々 |

| ご神徳 | 勝運、決断力、厄除け、交通安全、武運長久 |

| 創建 | 欽明天皇の御代(6世紀中頃)と伝えられる |

| 主要祭事 | 甲子祭(年6回程度、甲子の日)甲子大祭(年1回) |

| ご朱印 | 授与所にて(初穂料500円他) ※授与時間・詳細は別記事にてご紹介しています |

| 所在地 | 〒370-2621 群馬県甘楽郡下仁田町大字小坂1248 |

| TEL | 0274-82-5671 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 (時期により変動あり) ご祈祷受付は9:00〜16:30 |

| トイレ | 県立妙義公園大駐車場 (水洗トイレ障害者用有) 神社境内(社務所隣) |

| 公式ホームページ | 中之嶽神社公式ホームページ |

交通アクセス

| 車の場合 | ・上信越自動車道「松井田妙義IC」から約15分(国道18号経由) ・上信越自動車道「下仁田IC」から約25分(国道254号経由) 詳細はNEXCO東日本ホームページをご確認ください |

| 電車 タクシーの場合 | ・JR高崎駅~JR信越線磯部駅からタクシーで約25分 詳細はJR東日本ホームページをご確認ください ・JR高崎駅〜上信電鉄下仁田駅からタクシーで約25分 詳細は上信電鉄ホームページをご確認ください |

| 地図 | Googleマップで見る |

駐車場

車でアクセスする場合は、神社すぐそばの県立妙義公園第一駐車場が便利です。

冬季は路面が凍結することがあるため、必要に応じて冬用装備を検討してください。

| 駐車場名 | 県立妙義公園(さくらの里)駐車場 (第1駐車場〜複数あり) |

| 住所 | 〒370-2621 群馬県甘楽郡下仁田町上小坂1258周辺 (さくらの里) |

| 料金 | 無料 |

| 台数 | 第1駐車場〜(複数)駐車場 約500台(複数駐車場合計)/第1駐車場約150台 |

| 問い合わせ | さくらの里管理事務所 0274-82-2400 |

| 備考 | トイレあり (水洗トイレ障害者用有) |

| 詳細 | 県立森林公園 さくらの里 |

あち

あち繁忙期は混雑するため、満車時は第2・第3駐車場の案内も確認してください

中之嶽神社まとめ

中之嶽神社は、群馬県下仁田町・妙義山の南麓に鎮座し、巨岩「轟岩」をご神体とする神社です。

ご祭神は日本武尊で、勝運や決断力、厄除けなどに関わる信仰が伝えられています。

境内の甲子大国神社では大国主命をお祀りしており、金色に輝くだいこく様のご神像がひときわ目を引きます。このだいこく様は高さ約20メートル、右手に剣を持つ姿が特徴で、公式にも「日本一のだいこく様」と紹介されています。

中之嶽神社へは、上信越自動車道「下仁田IC」から車で約20〜25分。

公共交通機関を利用する場合は、上信電鉄「下仁田駅」からタクシーでの移動が一般的です。

轟岩を中心とした社殿構成や、妙義山の地形と結びついた信仰のあり方は、現地を訪れることでより理解しやすくなります。

本記事が、中之嶽神社を参拝する際の情報整理として役立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

他の金運にちなんだ神社の紹介記事はこちら

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、中之嶽神社の公式ホームページや境内の案内板および関連資料、神職の方のお話をもとに構成しています。(2025年7月時点の公開情報に基づく)

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。