こんにちは、あちです。

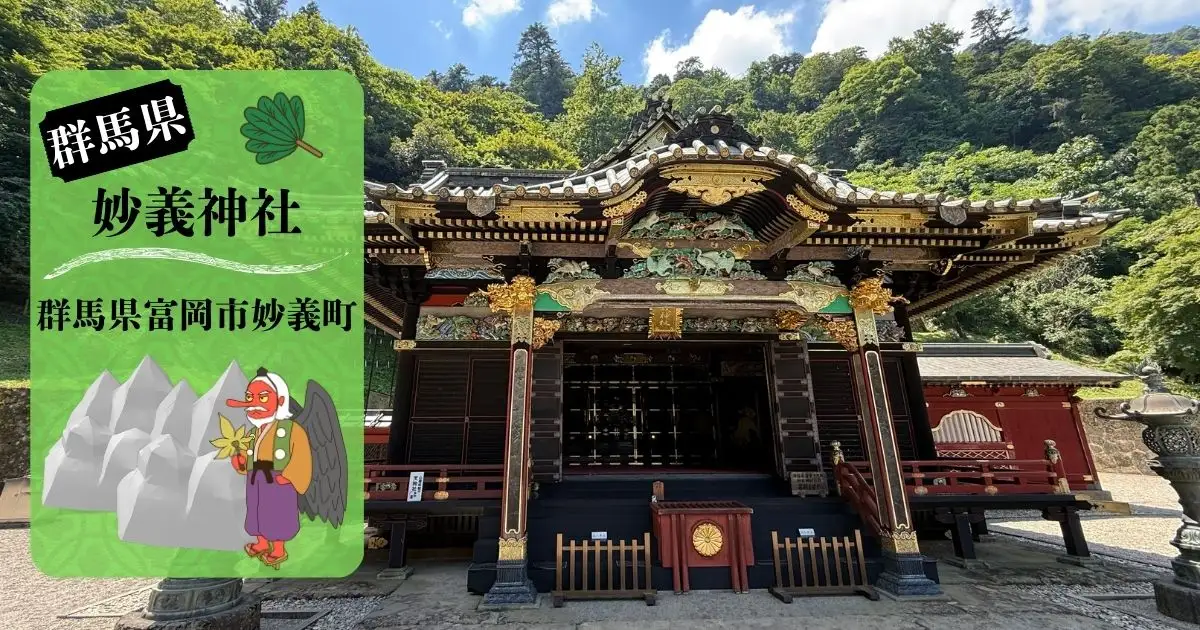

今回は群馬県の名峰・妙義山のふもとに鎮座する「妙義神社」をご紹介します。

急な石段や豪華な社殿の彫刻、そして妙義山ならではの迫力ある景観が魅力の神社です。

実際に訪れると、そのスケール感や長い歴史を実感できます。

この記事では、妙義神社の由緒やご利益、見どころ、アクセスや駐車場の情報まで、何回も妙義神社を参拝してきた私がおすすめするルートで紹介していきます。

これから参拝を考えている方に、少しでも役立ててもらえたら嬉しいです。

✔妙義神社の由緒と歴史

✔ご祭神とご利益

✔境内の見どころ(社殿・天狗社など)

✔アクセスと駐車場情報

妙義神社とは?

妙義神社は、群馬県富岡市妙義町の妙義山東麓に鎮座する神社です。

切り立った岩肌が連なる妙義山は、古くから霊山として信仰されてきました。

長い石段を登った先にある社殿は江戸時代中期の造営で、極彩色の彫刻がほどこされ、国の重要文化財に指定されています。

妙義神社の由緒

妙義神社の創建は宣化天皇2年(537年)頃と伝えられています。

もとは「波己曽(はこそ)の大神」と呼ばれ、後に「妙義神社」と改められました。

「日本三代実録」や「上野国神階帳」には、波己曽大神が高い神階で記されており、古くから厚く信仰されてきたことがうかがえます。

中世以降は神仏習合の影響を受け、江戸時代中期には極彩色の彫刻が美しい社殿が造営され、現在は国の文化財に指定されています。

徳川幕府から朱印地を与えられるなど格式も高く、武士や庶民からの信仰を集め、今も地域の守護神として崇敬されています。

妙義神社の伝承

妙義山をご神体と仰ぐ妙義神社には、主祭神・日本武尊(やまとたけるのみこと)にまつわる伝承が残されています。

妙義山は、奇岩がそびえ立ち深い森が広がる霊山で、古くから山岳信仰の対象とされてきました。

参拝や祭りを通して、人々はこの場所で、山や自然への畏敬の念をもって祈りを捧げてきたとされています。

歴史の中では幾度も災害に見舞われましたが、そのたびに氏子や崇敬者の力で復興を果たしてきました。

現在も妙義山の霊威を感じられる神社として、多くの参拝者が訪れています。

妙義神社のご祭神

| 神名(よみがな) | ご神徳(ご利益) |

| 日本武尊 やまとたけるのみこと | 勇気と勝運、開運招福の守護神として信仰されています |

| 豊受大神 とようけのおおかみ | 五穀豊穣と商売繁盛の神として信仰されています |

| 菅原道真公 すがわらのみちざねこう | 学業成就や試験合格の神として信仰されています |

| 権大納言長親卿 ごんだいなごんながちかきょう | 誠実と家運安泰を守る神として信仰されています |

※妙義神社本社には上記の4柱が祀られていますが、歴史的に建御名方命ほか多くの神々が合祀されています

ご祭神について

(タップして開く)

日本武尊

第12代・景行天皇の皇子で、「古事記」「日本書紀」に登場する伝説的な英雄です。

幼名は「小碓命(おうすのみこと)」とされ、若いころから勇猛果敢な人物として描かれています。

父・景行天皇の命により、西国の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えみし)など、各地の平定に派遣され、多くの武功を挙げたとされています。

その道中では知略や神剣の力を用いて数々の困難を乗り越えたという逸話が多く残されています。

とくに有名なのが、火攻めの際に草を薙いで難を逃れたという「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」の伝説で、これは三種の神器のひとつにも数えられる神剣です。

最期は伊吹山の神の怒りに触れて病を患い、能煩野(のぼの/現在の三重県亀山市)で亡くなったとされますが、その魂は白鳥となって飛び立ったという「白鳥伝説」も各地に伝わっています。

現在では、武運や開拓、国家安泰の象徴として、全国の神社で神格化されて祀られています。

豊受大神

「古事記」「日本書紀」に登場する神で、食物や穀物を司る神様として知られています。

もともとは丹波国(現在の京都府北部)にお祀りされていた神ですが、天照大御神の食事を司る役割を担うため、神様の意志により伊勢に迎えられたと伝えられています。

人々の衣食住を支え、生活の根本を象徴する神であり、暮らしの安定や発展を願う信仰の対象となっています。

伊勢神宮・外宮の主祭神としても広く知られており、「外宮先祭(げくうせんさい)」の慣わしでも知られる農業・産業神として、全国的に信仰されています。

菅原道真

平安時代に実在した学者であり政治家です。

幼い頃から「神童」と称され、特に漢詩や学問の才に秀でていました。

宇多天皇の信任を受けて右大臣にまで昇進しますが、政争に巻き込まれ、藤原氏の策略によって太宰府へ左遷され、失意のうちに現地で亡くなりました。

その後、都では相次ぐ落雷や火災、貴族たちの急死が起こり、「道真公のたたり」と恐れられるようになります。

朝廷はその怒りを鎮めるため、道真公を「天満大自在天神(てんまんだいじざいてんじん)」として神格化し、名誉を回復。

これが、全国に広がる「天満宮」や「天神社」の始まりとされています。

権大納言長親卿

実在した人物で、後橙天皇に仕え、この地に住んでいると伝わる公家です。

妙義山の景観に感銘を受けて「明明魂(めいみょうこん)」と注目したことが、後に「妙義」と呼ばれるようになった由緒があるとも言われています。

その忠誠と教養から神格化され、神社の「中興の祖」として祀られるようになりました。

一般的な神話の神ではなく、地域由来の歴史的な人物が崇敬の対象となった珍しいご祭神です。

妙義神社の見どころ

ここからは、妙義神社の境内をおすすめ参拝順にご紹介していきます。

第一鳥居

妙義神社の第一鳥居は、県道沿いに立つ参道の入口です。

ここから神社へと続く道が始まり、背後には妙義山の迫力ある景観が広がります。

参拝の出発点として、この先に続く荘厳な雰囲気を予感させてくれます。

枝垂れ桜

第一鳥居を過ぎて少し進むと、妙義神社の石碑と並んで、樹齢200年を超える枝垂れ桜が参拝者を迎えてくれます。

私が訪れたのは夏だったため開花時期ではありませんでしたが、春には境内を彩る見事な桜が楽しめます。

総門

妙義神社の総門は、もとは神仏習合時代に存在した白雲山石塔寺(妙義神社の別当寺)の仁王門として建てられたものです。

左右には阿吽(あうん)の金剛力士像が立ち、江戸時代まで続いた神仏習合の名残を今に伝えています。

現在の総門は安永2年(1773年)建立の三間二間単層切妻道で、その比類なき大規模な門として知られます。

細部には江戸から招かれたとされる大工や彫刻師が手掛けた細かく丁寧な飾りがあり、当時の様式がうかがえます。

昭和56年(1981年)には本殿・拝殿・唐門とともに国の重要文化財に指定され、歴史と文化を伝える貴重な建造物として保存されています。

青銅製灯籠

妙義神社の境内には、国の重要文化財に指定された青銅の大鳥居と、古色を帯びた青銅製の燈籠が並びます。

燈籠には「奉献永代御神燈 元治元年(1864年)六月」と刻まれ、奉納者として諸国の糸繭商人・諸商人・養蚕関係者のほか、山本山海苔店や野沢屋など江戸・横浜の老舗も名を連ねています。

総勢215名に加え、海外(広東)からの8名の名も刻まれており、当時の信仰の広がりと交流の歴史を伝えています。

妙義神社の大杉の子孫

かつて妙義神社には、昭和8年(1933年)に国の天然記念物に指定された大杉がありましたが、昭和40年頃から老衰と腐朽が広がり、昭和46年(1971年)の突風で倒れました。

林木育種センターに保存されていた健全な穂を群馬県林業試験場が譲り受け、昭和48年(1973年)に接ぎ木、次年に取り木を行って自根を出させ、大杉の子孫として育てたものが、現在境内に植えられています。

和歌三神社

妙義神社の境内や周辺には、「住吉神社」「人丸神社」「玉津島神社」の3社があり、これらを総称して「和歌三神社」と呼びます。

いずれも和歌にゆかりの深い神を祀る社です。

- 住吉神社:住吉三神を祀り、航海安全のほか和歌の守護神としても知られます。

- 人丸神社:歌聖と称される柿本人麻呂を祀り、和歌や文学の神として崇敬されています。

- 玉津島神社:衣通姫尊(そとおりひめのみこと)をはじめ、和歌に関係する神を祀ります。

※「群馬県妙義神社の和歌三神社」については、公的資料や公式案内での詳細な記述は確認できていません。本記事の内容は、現地の社名や祭神に基づく一般的な理解としてまとめています

稲荷神社

妙義神社の境内には、小規模ながら稲荷神社があります。

稲荷神社は全国各地にあり、五穀豊穣・商売繁盛・家内安全などの神として広く信仰されています。

※この稲荷神社については、妙義神社公式や公的資料での詳細な案内は確認できませんでした。本記事では一般的な稲荷神社の概要として記載しています

青銅の大鳥居

妙義神社の銅鳥居は、享保4年(1719年)に建立された銅製の明神鳥居です。

青銅の表面は長い年月を経て落ち着いた古色を帯び、柱元には獅子の装飾が見られます。

神額の裏面には「寛文戊申年十二月吉日、前天台座主二品親王尚書之」と刻まれており、その歴史の深さを物語ります。(寛文戊申年は1668年)

参道入口に立つこの銅鳥居は、妙義山の山岳信仰と神社の神聖さを象徴する存在です。

2024年12月9日に、随神門や御殿、社務所などとともに国の重要文化財(建造物)に追加指定されました。

手水舎

開放感ある広場にあって重厚な作りですが、古い感じはありません。

龍ではなく狛犬の口から水が出ています。

波己曽社(旧本社)

波己曾社は、妙義神社の前身とされる社殿で、明暦2年(1656年)に建てられたと伝えられています。

かつては現在の本殿がある最も高い場所に位置し、旧本社として信仰を集めてきました。

建物は本殿と拝殿からなり、失われていた幣殿は近年の修理で新材を補い、建立当初の姿に復元されています。

以前は本殿が波己曾社として、拝殿は神楽殿として使われていました。

彩色を施した独特の装飾が特徴で、妙義神社の他の社殿とは様式が異なります。

その歴史的価値から、2024年12月9日に国の重要文化財(附:棟札2枚)に指定されました。

厳島社

厳島社は、妙義神社の境内にある摂社のひとつです。

主祭神は宗像三女神(多紀理毘売命・多岐都比売命・市杵島姫命)と考えられ、水や海の神として信仰されてきました。

創建時代の詳細は不明ですが、妙義神社の長い歴史の中で、地域の守護や水にまつわるご加護を願う場として大切にされてきたと考えられます。

※本記事の内容は、境内に案内板や公式記録がないため、一般的な厳島社および宗像三女神に関する情報をもとにまとめています

本社遥拝所

太鼓橋を渡り、階段を登った先には本社がありますが、そこまで行くのが難しい方向けに本社遥拝所が設けられています。

本社までは距離と長い石階段があるため、ここからお参りできるのは助かりますね。

千年杉跡

かつて妙義神社の境内には、樹齢千年以上といわれる大杉「千年杉」があり、国の天然記念物にも指定されていました。

しかし昭和40年ごろから老衰や腐朽が進み、昭和46年(1971年)の突風で倒れてしまったそうです。

現在は根元のわずかな部分だけが残り、その名残を伝えています。

男坂・女坂

妙義神社の社殿へ向かう参道は、太鼓橋を渡った先で「男坂」と「女坂」の二つの登り道に分かれます。ひとつは急勾配でまっすぐな石階段の「男坂」、もうひとつは比較的ゆるやかな「女坂」です。

男坂

青銅の大鳥居の正面からまっすぐ伸びるのが「男坂」です

山の斜面をほぼ一直線に165段の急な石段が続き、足元もやや不揃いなため、登るには体力と気合が必要です。

石段を上りきると、鮮やかな朱色が印象的な随神門があり、その先には本殿などの荘厳な社殿が続きます。

NHK大河ドラマ『義経』や『天地人』の撮影にも使われたことがある、歴史と風格を感じる参道です。

女坂

男坂のすぐ脇にある「女坂」は、少し遠回りですが勾配がなだらかで歩きやすい道です。

石段ではなく、舗装されていない部分もあるため、山道の雰囲気を楽しみながらゆっくり登れます。

体力にあまり自信がない方や、景色を眺めながら参拝したい方におすすめです。

随神門

妙義神社の象徴的な建物のひとつが、男坂(165段の急な石段)を上りきった先にある随神門です。

江戸前期の明暦2年(1656年)ごろに建てられたとされ、2024年12月9日に国の重要文化財に指定されました。

形式は「三間一戸の小規模な八脚門」です。

鮮やかな朱色と堂々とした姿が印象的で、神社の神聖な領域への入口を守っています。

門の先には本殿や唐門などの建造物が続き、江戸時代の建築美と精緻な装飾を間近に楽しむことができます。

妙義神社の中でも、随神門は歴史的価値と美しさで特に高く評価されています。

唐門

宝暦6年(1756年)に建てられた唐門は、屋根の妻側に美しい曲線を描く唐破風をもつ、銅瓦葺の一間平唐門です。

彫刻や漆塗り、彩色などが細部まで施され、その多くは江戸から招かれたとされる大工や彫刻師、塗師の手によるもの。

同じ形式の中でも特に優れた作例とされ、本殿・幣殿・拝殿・総門とともに昭和56年(1981年)に国の重要文化財に指定されています。

江戸時代の神社建築の美しさと匠の技を、間近で感じられます。

本社

妙義神社の本社は、本殿・幣殿・拝殿からなる黒漆塗りの権現造で、銅葺きの屋根を持ちます。

宝暦6年(1756年)に建立され、国の重要文化財に指定されています。

建物全体には全国的にも珍しい華やかな彫刻が施されており、その制作には江戸から招かれた数多くの工匠が携わりました。

中には日光東照宮の彫刻師も含まれていたと伝わり、精緻かつ豪華な装飾が完成したのです。

本社は、妙義神社の歴史と芸術性を象徴する中心的な存在となっています。

天狗社

天狗社は、妙義神社本社の裏手にある摂社で、山岳信仰の象徴である天狗をお祀りしています。

正面には「幣(ぬさ)」があり、左右にはカラス天狗と青い天狗の像が並びます。

妙義山は古くから天狗が住む霊山とされ、この天狗社も長く信仰されてきました。

心願成就を願って参拝する方が多く、妙義神社境内でも印象的な存在です。

あち

あちお守りや絵馬にも天狗のデザインがありますよ

影向岩(ようごういわ)

影向岩は、妙義神社本殿の北側、女坂を登りきった先の北門近くにある大岩です。

古代には神が降臨する磐座(いわくら)として、妙義神社の前身・波己曽神社のご神体と考えられています。

岩の下には小さな石祠があり、かつてはここで祭祀が行われていたと考えられています。

また、岩窟のような空間を持ち、神が宿る「岩倉」としての形も備えています。

妙義山の山岳信仰において重要な存在とされ、古くから信仰を集めてきた場所です。

水神社

水神社は、妙義神社境内にある摂社で、水の神様をお祀りしています。

近くには愛宕社などの小さな石碑もあり、境内の老杉や奇岩とともに、水神社は妙義神社の自然信仰や生活信仰を支える存在となっています。

水難除けや生活の安寧を願って参拝する方も多く、水の恵みへの感謝を伝える場としても親しまれています。

愛宕社

愛宕社は、妙義神社境内にある摂社のひとつで、火の神をお祀りしていると考えられています。

祭神は火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)とされることが多く、古くから火除けや防火の神様として信仰されてきました。

社は石祠の形をしており、小規模ながらも生活の安全や火災防止を願う場として大切にされていて、妙義神社の自然信仰や生活信仰を感じられる一角です。

※この愛宕社については、妙義神社公式や公的資料での詳細な案内は確認できませんでした。本記事では一般的な愛宕社の概要として記載しています

社務所

安政3年(1856年)頃に建て替えられた建物で、もとは別当寺・石塔寺の施設として使用されていました。

南棟・東棟・北棟の3棟が「コ」の字形に配置され、切妻造や寄棟造の屋根を銅板で葺いた重厚な造りです。

明治の神仏分離後も本殿などとともに一体となり、神仏習合の景観を残しています。

内部には妙義神社の管理事務所があり、大きな天狗面が飾られていることでも知られています。

旧宮様御殿と御殿石垣

旧宮様御殿は、別名「宮様御殿」とも呼ばれ、現在は宝物殿として使われている建物です。

嘉永5年(1852年)に復元され、江戸時代には東叡山寛永寺の座主・輪王寺宮(宮様)の隠居所として使われた歴史があります。

明治時代には、NHK大河ドラマ『花燃ゆ』でも描かれた楫取素彦(かとりもとひこ)が、明治天皇第十皇女・貞宮の御養育主任として、数え2歳の貞宮とともに明治31年の夏をこの御殿で過ごしました。

御殿からは関東平野を一望でき、庭園は借景を活かした美しい造りが特徴です。

この御殿を支えるのが、高さおよそ10メートルの御殿石垣です。

妙義山産の安山岩を積み上げ、江戸時代中期に築かれたもので、石工技術の高さがうかがえます。

2024年12月9日に国の重要文化財に指定され、重厚な石垣と優美な御殿が一体となって境内の景観を引き立てています。

授与所

妙義神社の授与所は規模は大きくありませんが、ご朱印・お守り・絵馬・おみくじなどがそろっています。

種類は多くないものの、参拝の記念や願い事に合わせて選ぶことができます。

授与品やご朱印の詳細は、別記事でまとめていますので、よかったらそちらもご覧ください。

\天狗信仰のお守り・ご朱印などの記事はこちら/

総門の秘密

妙義神社の総門の上部には、波を形どったと思われる彫刻がぐるりと一周しています。

実はその中に、ひとつだけデザインが異なる彫刻が隠されているのです。

これは日光東照宮の「陽明門」と同じく、あえて未完成な部分を残し、発展し続けることを願ったものだそうです。

参拝の際は、ぜひ探してみてください。

あち

あち現地で案内を受けた際に教えていただいたお話です

妙義神社の基本情報と交通アクセス・駐車場

基本情報

| 神社名 | 妙義神社 (みょうぎじんじゃ) |

| ご祭神 | 日本武尊 (やまとたけるのみこと) 豊受大神 (とようけのおおかみ) 菅原道真公 (すがわらのみちざねこう) 権大納言長親卿 (ごんだいなごんながちかきょう) |

| ご神徳 | 火防・災難除け、開運、学業成就 |

| 創建 | 宣化天皇2年(537年)に鎮祭と伝えられる |

| 主要祭事 | 例祭(4月15日)、山開き祭(5月5日)、紅葉祭(11月3日) |

| ご朱印 | 授与所にて(初穂料500円) ※授与時間・詳細は別記事にて |

| 所在地 | 〒379-0201 群馬県富岡市妙義町妙義6 |

| TEL | 0274-73-2119 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 (時期により変動あり) ご祈祷受付は9:00〜16:30 |

| トイレ | 道の駅みょうぎ (24時間利用可・多目的あり) 境内にもあり |

| 公式ホームページ | 妙義神社公式ホームページ |

交通アクセス

| 車の場合 | 上信越自動車道「松井田妙義IC」から約5分 詳細はNEXCO東日本ホームページをご確認ください |

| 電車 タクシーの場合 | JR高崎駅~JR信越線松井田駅からタクシーで約10分 JR高崎駅~JR信越線磯部駅からタクシーで約15分 詳細はJR東日本ホームページをご確認ください。 |

| 地図 | Googleマップで見る 〒379-0201 群馬県富岡市妙義町妙義6 ※Googleマップが利用できない場合は、上記住所をカーナビに入力してください |

駐車場

①道の駅

車でアクセスする場合は「道の駅みょうぎ」の駐車場が便利です。

冬季は路面が凍結することがあるため、必要に応じて冬用装備を検討してください。

| 駐車場名 | 道の駅みょうぎ (みょうぎ物産センター) |

| 住所 | 〒379-0203 群馬県富岡市妙義町岳322-7 |

| 料金 | 無料 |

| 台数 | 普通車89台・大型車8台 EV充電スタンド1台 |

| 問い合わせ | 0274-73-3991 |

| 営業時間 | 9:00〜17:00 12月〜2月 〜16:00 |

| 備考 | トイレあり (水洗・多目的トイレ有) |

| 詳細 | 道の駅みょうぎ(みょうぎ物産センター) |

あち

あち物産直売所・お食事処もあるのでおすすめです

②市営駐車場

登山者用の無料の市営駐車場が3カ所あります。

観光目的なら道の駅の駐車場が便利です。

妙義神社まとめ

妙義神社は、奇岩が連なる妙義山の麓に鎮座し、長い歴史と山岳信仰を今に伝える神社です。

境内には本社をはじめ、随神門や唐門、銅鳥居、旧宮様御殿など、国の重要文化財が点在しています。

さらに、天狗社や水神社、愛宕社、影向岩など、自然信仰や生活信仰にまつわる見どころも多く、境内を歩けば歴史・信仰・自然美を同時に感じられます。

江戸時代の建築美や彫刻、妙義山の雄大な景観を楽しみたい方、歴史や文化財に興味のある方におすすめの神社です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

他のおすすめの神社紹介記事はこちら

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、妙義神社の公式ホームページや境内の案内板および関連資料、神職の方のお話をもとに構成しています。(2025年8月時点の公開情報に基づく)

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。