こんにちは、あちです。

三峯神社に関する記事は、大きく3つに分けてご紹介しています。

- 神社紹介

- 授与品紹介

- 奥宮参拝 今回の記事です

3記事をあわせて読むことで、三峯神社をより深く楽しめます。

✔おすすめ参拝登山ルート

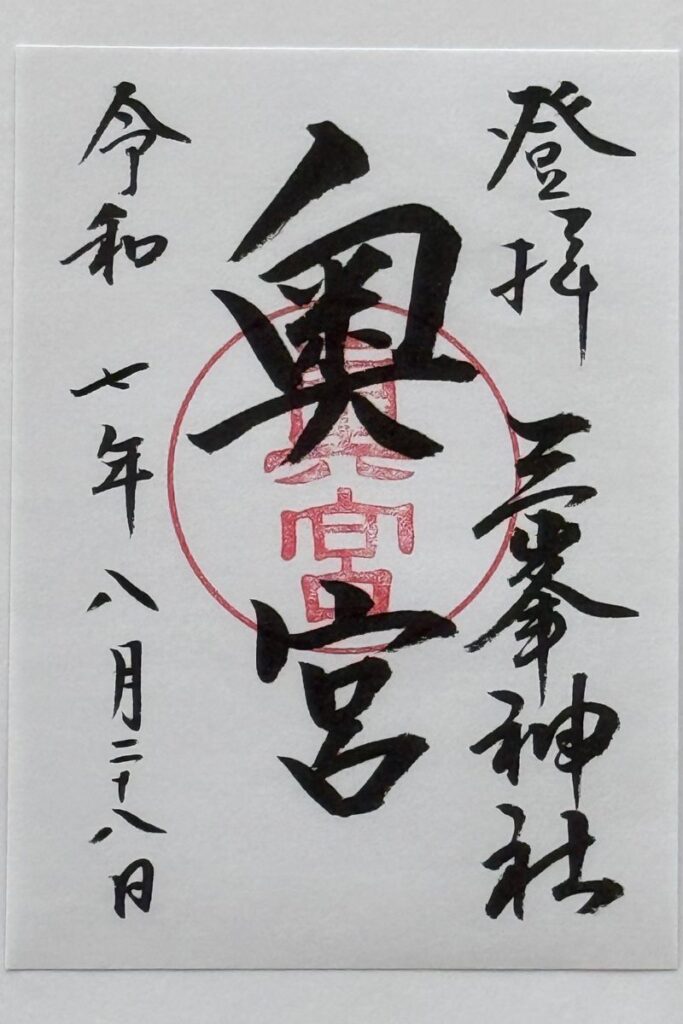

✔奥宮のご朱印

✔必要な装備・服装

✔マイカー・公共交通機関のアクセス方法

奥宮参道入口から登山道を歩くこと約1〜2時間。

標高1,329mの妙法ヶ岳山頂に鎮座する「三峯神社・奥宮」は、まさに別天地です。

秩父の山並みを一望できる山頂に立ち、登山と参拝をあわせて体験できる特別な参拝地となっています。

ただ、奥宮へ向かうには登山装備と十分な準備が欠かせません。

ここからは、奥宮参拝登山に必要な情報などを順にご紹介していきます。

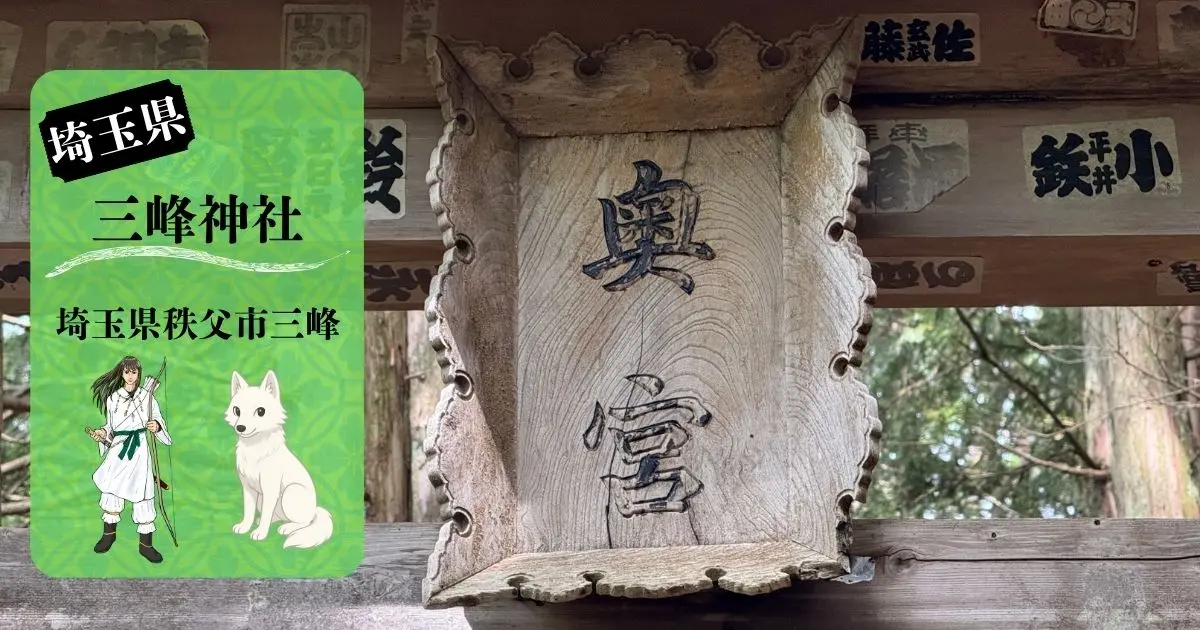

奥宮とは?妙法ヶ岳山頂に鎮座する別天地

三峯神社の奥宮は、標高1,329mの妙法ヶ岳山頂に鎮座しています。

本社から登山道を歩き、およそ1〜2時間で到着できる位置にあり、秩父の山並みを一望できる場所です。

妙法ヶ岳は「三峰(三つの峰)」のひとつに数えられる山で、その山頂に奥宮が建立されています。

山岳信仰と修験の地としての歴史

(タップして開く)

奥宮の起源は、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の際にこの地を訪れ、伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀ったことにさかのぼると伝えられています。

古くから修験道の行場としても信仰を集め、山岳信仰の聖地として多くの参拝者が足を運んできました。

現在も「本殿参拝」とあわせて「奥宮参拝」を行うことは、特別な意味を持つ参拝とされています。

三峯神社奥宮登拝の難易度と注意点

| 項目 | 目安 | コメント |

|---|---|---|

| 体力度 | ★★★☆☆ | 往復2〜4時間の登山が可能な方 |

| 難易度 | ★★★☆☆ | 鎖場・急坂あり、初級〜中級者向け |

| 対象 | 登山経験者・体力に自信のある方 | 単独登山は非推奨 |

三峯神社奥宮登拝の服装と装備

本格的な登山装備までは不要ですが、山頂直下には鎖場もあるため、最低限の準備を整えておくと安心です。

・トレッキングシューズか滑りにくいスニーカー

・動きやすく体温調節しやすい服装

・飲み物・軽食

足場が悪く滑りやすい箇所もあるため、サンダルやヒールは不向きです。

天候の変化に備え、速乾性インナーや防風シェルなど重ね着できる服装が安心です。

登山道に自販機や売店はありません。

いざ!三峯神社奥宮へ

登拝ルート早見表(目安時間)

| STEP | 区間 | 所要時間 |

|---|---|---|

| STEP1 | 奥宮参道入口→一の鳥居 | 約10分 |

| STEP2 | 一の鳥居→二の鳥居 | 約20分 |

| STEP3 | 二の鳥居→三の鳥居 | 約30分 |

| STEP4 | 三の鳥居→奥宮(妙法ヶ岳山頂) | 約20分 |

| STEP5 | 奥宮参拝・休憩 | 約30分 |

| STEP6 | 下山 | 約70分 |

※時間は体力・天候・混雑で前後します。

私が登山で使用しているアプリ(YAMAP)の活動記録を参考として掲載します。

登山初心者の妻がいるので、途中休憩多め、ゆっくりペースでの登山です。

※午前中の登山開始を推奨

(午後は天候変化・日没リスクが高まります)

奥宮登拝詳細

約10分

緩やかな参道、歩きやすい

詳細(タップして開く)

奥宮参拝はここからスタート。

石碑を過ぎると緩やかな参道が続きます。

奥宮参道入口からしばらくはフラットで歩きやすい区間が続き、杉の香りを感じながら進めます。

参道を進むと最初に現れるのが一の鳥居で、ここから本格的な山道が始まります。

約20分

林道を進む区間、徐々に傾斜が増す

詳細(タップして開く)

ここで登山届を提出します。

山道は思ったより本格的なので、安全のためにも忘れずに記入しておきましょう。

登山届の近くには、秩父警察署による案内板が設置されています。

奥宮への登拝は観光ではなく登山扱い。

私たちも名前と予定をしっかり記入して、安全を確認してから先へ進みます。

最初の緩やかな参道から一転して、足元が不安定な区間が続きます。

登山靴でなければ滑りやすく、木の根につまずきそうになることも。

このあたりから本格的な登山の感覚になります。

二の鳥居は木で作られています。

このあたりから傾斜が更に強まり、足元の根や石を確かめながら登る場面が増えていきます。

約30分

急坂とジグザグ登り、標高差150mを一気に登る

詳細(タップして開く)

木の根が階段のように張り出していて、足元を確かめながら少しずつ登っていきます。

登りが続く道の途中に現れる、休憩ポイントです。

ここで水分補給をして体力を整えました。

途中で見つけたこの木は、まるで狼が吠えているような姿をしています。

しめ縄に紙垂が掛けられており、何か特別な意味が込められているのかもしれません。

山道の中でも、とても印象に残りました。

ここは参道唯一の東屋で、三の鳥居の手前にあります。

長い登りのあとに一息つくのにちょうどいい場所です。

三の鳥居を過ぎると、いよいよ奥宮まであと少し。

傾斜もさらにきつくなりますが、山頂を目指してもうひと踏ん張りです。

約20分

前半は尾根道、後半は鎖場と急石段(最難所)

詳細(タップして開く)

三の鳥居を過ぎると、細い尾根道が続きます。

片側が切れ落ちている場所もあるので、焦らず慎重に。

途中で大きく裂けた木がありました。

原因は分かりませんが、山の厳しさと自然の力強さを感じます。

足場の悪い場所には鉄階段が設けられています。

整備をされた方々のおかげで、安全に登ることができます。

奥宮の入口の石階段です。

「この先が奥宮なんだ」と思うと、疲れよりもワクワクした気持ちが強くなります。

奥宮までもう少しの場所です。

鎖場の手前にあるこの階段は傾斜が強く、左右の手すりに掴まりながら登ります。

鎖場では階段ではなく岩を登ります。

今回は天気が良かったので登りやすかったですが、雨の日は滑りやすくなるため注意が必要だと感じました。

奥宮到着です。

途中で何度か休憩を挟みながら登ってきたので、思ったほど疲れは感じませんでした。

目の前に奥宮が見えた瞬間、「ここが奥宮かぁ」と達成感が込み上げてきました。

本当に来てよかったと思える場所です。

約30分

奥宮参拝と奥秩父の絶景

詳細(タップして開く)

到着後、すぐに参拝しました。

ここまで登ってきた人だけが体験できる、特別な時間です。

澄んだ空気の中で、感謝の気持ちを込めてお参りしました。

奥宮のすぐ隣には、古い石碑があり、周囲にはたくさんの狼像が並んでいました。

奥宮入口の脇には、休憩用なのかは分かりませんが、小さな木製の台がありました。

まるで岩の上に作られたロフトのような場所です。

ロフトのような場所のすぐ後ろには、『妙法』と金文字で刻まれた石柱がありました。

この場所の用途は分かりませんが、何かの目印なのかもしれません。

奥宮からは奥秩父の山々を見渡すことができます。

この日はモヤがかかっていたため遠くまでは見えませんでしたが、山頂ならではの開放感があり、とても気持ちの良い眺めでした。

約70分

奥宮参拝を終えたら、同じルートを通って下山します。

思っている以上に足や膝に負担がかかっているので、焦らず休憩を取りながらゆっくり降りましょう。

特に雨の日や前日の雨のあとは滑りやすいため注意が必要です。

あち

あち奥宮までは大変でしたが、登りきったあとの景色と達成感は忘れられません

無理せず自分のペースで挑戦してみてくださいね

三峯神社奥宮のご朱印は?

奥宮参拝を終えたあとに、ぜひ確認しておきたいのが「奥宮のご朱印」です。

奥宮のご朱印には「奥宮」の印が押されており、実際に登拝を果たした方のみが受けられる特別なご朱印です。

授与場所は本社拝殿そばの社務所で、初穂料は500円(通常のご朱印と同じ)です。

受付時間内(午前9時〜午後4時)に、登拝後の参拝を終えてから申し込みましょう。

宝登山神社奥宮のご朱印はこちら

秩父三社のご朱印はこちら

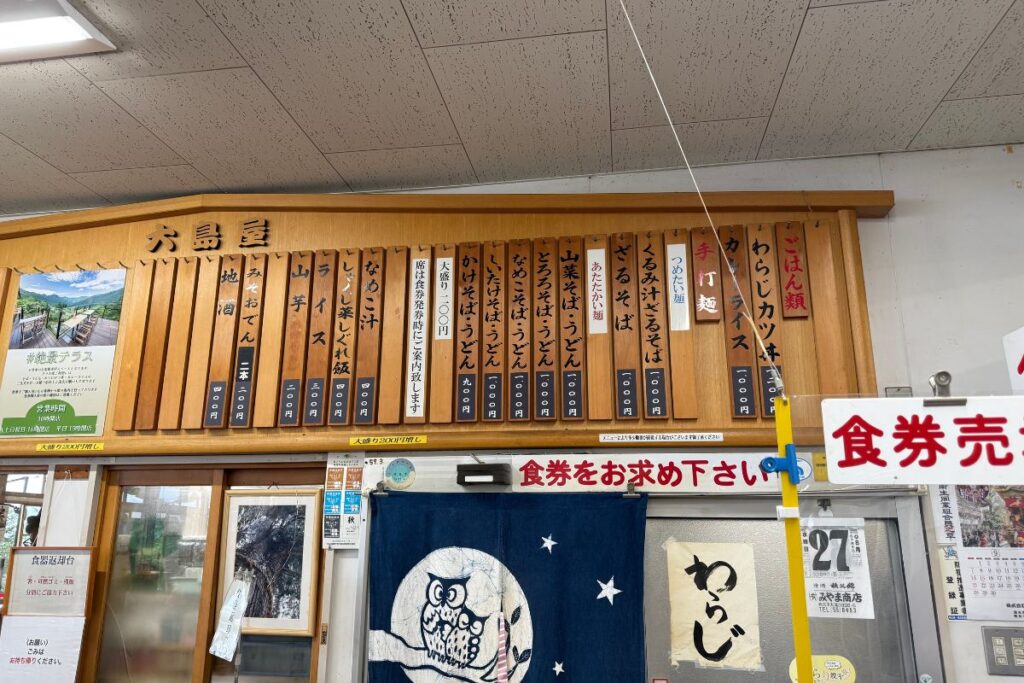

奥宮登拝の後はお食事処「大島屋」へ

下山後はお食事処が並んでおり、登拝の疲れを癒せる場所がいくつかあります。

その中でも、境内近くにある「大島屋」さんは参拝者に人気のお食事処です。

夏の暑い時期の奥宮登拝だったので、「くるみ汁ざるそば」を注文しました。

奥秩父の山々を眺めながらそばを味わえる、登山後の癒しスポットです。

テラス席と料理(写真で見る)

(タップして開く)

天気が良い日は、テラス席から秩父の山並みを一望できます。

木のぬくもりを感じるテーブル席で、山の空気を感じながら食事が楽しめます。

私が訪れた日は、テラスの下に鹿の姿も見られました。

\写真ギャラリー/

- 店内は食券制で、支払いは現金のみとなっています。

- また、店内での待ち合わせはできず、席の利用は食券を購入してから案内されます。

- テラス席を利用する場合は、1人につき1品以上の注文が必要です。

- 外部からの飲食物の持ち込みはできませんのでご注意ください。

三峯神社への交通アクセスと駐車場情報

交通アクセス

| 車の場合 | ・東京方面から 関越自動車道「花園IC」より国道140号線、皆野寄居バイパス経由約2時間 ※皆野寄居バイパスは有料道路です 詳細は埼玉県道路公社ホームページをご確認ください ・山梨方面から 中央自動車道「甲府昭和IC」より国道140号線、雁坂トンネル経由約2時間 ※雁坂トンネルは有料道路です 詳細は山梨県道路公社ホームページをご確認ください |

| 電車 バスの場合 | ・西武鉄道「西武秩父駅」下車 西武観光バス「三峯神社行き」に乗車(約75~90分) ・秩父鉄道「三峰口駅」下車 西武観光バス「三峯神社行き」に乗車(約55分〜70分) 最新の運賃やその他詳細は 西武鉄道ホームページ 秩父鉄道ホームページ 西武バスホームページでご確認ください |

| 地図 | Googleマップで見る |

駐車場

車でアクセスする場合は、三峯神社すぐそばの三峰駐車場が便利です。

Googleマップで見る(別タブで開きます)

三峰駐車場

〒369-1902

埼玉県秩父市三峰8-2

0494-55-0834

料金:520円(普通車)210円(二輪車)

利用時間:8時〜18時まで

備考:トイレあり

詳細:秩父市公式ホームページ

ハイシーズンは駐車場手前で1時間以上の渋滞が発生することもあります。

冬季は路面が凍結するのでスタッドレスタイヤを推奨します。

あち

あち平日や早めの時間を選び、余裕をもったスケジュールを組みましょう

まとめ

三峯神社の奥宮は、妙法ヶ岳山頂に鎮座し、秩父の山々を一望できる神聖な場所です。

登拝道には岩場や急坂も多く危険なので、体調と天候に気を配り、無理のないペースで進みましょう。

険しい道のりの先には、山頂ならではの静けさと登り切った瞬間の達成感は、ここでしか味わえない特別な体験になるはずです。

また、登頂の達成と無事を形に残すご朱印は忘れずにいただきましょう。

この記事が奥宮へ足を運ぶきっかけになれば嬉しいです。

宝登山神社の奥宮についてはこちら

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、三峯神社の公式ホームページや埼玉県神社庁公式ホームページ「三峯神社」、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年8月時点の公開情報に基づく)

神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。

本記事の内容は、筆者が参拝・登拝した際の記録および一般的な情報をもとに作成したものであり、登拝を推奨・保証するものではありません。奥宮登拝は天候や体調、装備などにより危険を伴う場合があります。実際の登拝に際しては、必ずご自身の判断と責任において安全に行動してください。登拝中の事故・怪我・体調不良・その他トラブル等について、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いかねます。登拝を計画される際は、現地の最新情報をご確認のうえ、無理のない行程でお出かけください。

※本記事で使用している境内写真は、2025年5月19日に三峯神社社務所へ電話にて確認のうえ、個人ブログでの掲載について了承をいただいた内容に基づき掲載しています。