こんにちは、あちです。

今回は、埼玉県秩父市黒谷に鎮座する「聖神社(ひじりじんじゃ)」をご紹介します。

黒谷は、奈良時代に日本最古の流通貨幣とされる「和同開珎(わどうかいちん)」の原料・自然銅(和銅)が見つかった場所です。

聖神社は、こうした歴史的背景から「銭神様」として親しまれ、金運や財運を願う方の参拝も多い神社として知られています。

最近はテレビや雑誌で紹介されることもあり、注目が高まっています。

実際に参拝した体験をもとに、聖神社の魅力や金運ゆかりの背景をまとめました。

✔聖神社の由緒とご祭神

✔金運にまつわる背景(和同開珎との関わり)

✔境内の見どころ(社殿・和銅出雲神社など)

✔和銅採掘遺跡への行き方

✔交通アクセスと駐車場のポイント

なお、金運にゆかりのある神社を巡りたい方には、群馬県に鎮座する「中之嶽神社」の参拝ガイドもあわせて役立つと思います。

\日本一の大黒様を祀る神社はこちら/

聖神社とは?

(出典:秩父市和銅保勝会/撮影:あち)

聖神社は、日本最古の貨幣「和同開珎」の発見にまつわる歴史を今に伝える神社です。

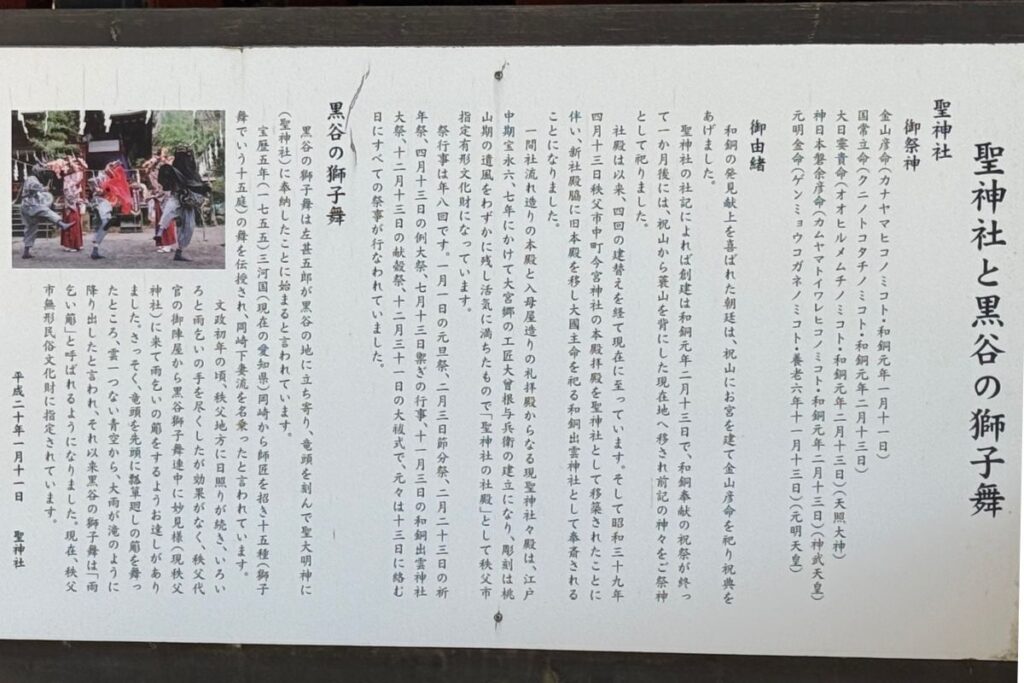

聖神社の由緒

聖神社は、奈良時代の708年に自然銅(にきあかがね)が発見されたことに由来する神社です。

この自然銅はとても貴重なもので、朝廷に献上されたことをきっかけに、元号が「和銅」に改められ、日本で初めての流通貨幣「和同開珎」が鋳造されました。

この歴史的な出来事を記念して、銅の発見に関わった人々が、鉱山の守り神として神様をお祀りしたのが聖神社の始まりとされています。

その後、銭の神様「銭神様(ぜにがみさま)」として知られるようになり、金運や財運を願う多くの方々に信仰されてきました。

和同開珎について詳しく知りたい方へ

(タップして開く)

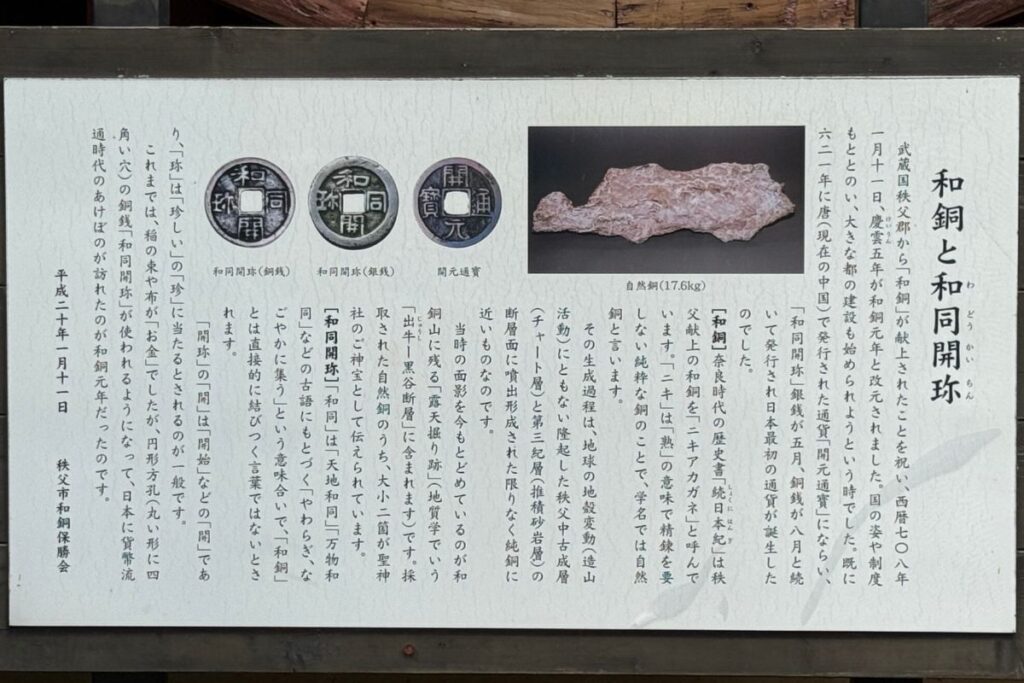

発行の背景

和同開珎(わどうかいちん/わどうかいほう)は、708年(和銅元年)に発行された、日本で最初の全国流通貨幣とされています。

発行のきっかけは、現在の埼玉県秩父市黒谷で精錬の必要がない純度の高い自然銅が発見され、朝廷に献上されたことでした。

この出来事を受けて年号が「和銅」と改められ、貨幣鋳造の機運が高まりました。

形状と特徴

和同開珎は直径約24mm、中央に一辺約7mmの四角い穴が開いた「円形方孔」と呼ばれる形状で、表面には「和同開珎」の4文字が刻まれています。

裏面は無紋で、このデザインは当時中国・唐で使われていた「開元通宝」を模しており、日本の貨幣制度の基礎となりました。

鋳造と流通

当初は銀貨(和同銀銭)も発行されましたが、すぐに廃止され、銅貨が主流となりました。

和同開珎は「皇朝十二銭」と呼ばれる12種類の銅銭の最初の貨幣であり、1文は米約2kgや新成人1日分の労働力に相当したといわれています。

発行の目的と政策

発行の目的は、平城京の造営など国家事業の労賃支払いや物資購入、中央集権体制の強化、貨幣経済の導入にありました。

政府は貨幣流通を促進するため、税の納入や蓄銭による位階授与(蓄銭叙位令)などの政策も実施しましたが、貨幣経済が根付くには時間がかかり、地方では依然として物々交換が主流でした。

歴史的意義と現存

和同開珎は約50年間鋳造され、後継貨幣「万年通宝」などとともに奈良・平安時代の経済と文化の発展に大きな影響を与えました。

「和同開珎」の「開珎」は“初めてのお金”を意味し、「和同」は和銅の発見に由来します。

現存する和同開珎は、歴史資料や博物館で見ることができ、日本の貨幣史を語る上で欠かせない存在です。

聖神社のご祭神

| 神名(よみがな) | ご神徳(ご利益) |

| 金山彦命 かなやまひこのみこと | 鉱山・金属の神として、金運や財運、商売繁盛・事業の繁栄が願われています |

| 国常立尊 くにとこたちのみこと | 国土安泰や基盤安定、物事の始まりを願う神として信仰されています |

| 大日孁貴尊 (天照大御神) おおひるめむちのみこと (あまてらすおおみかみ) | 太陽・生命力を象徴する神として、開運や家内安全、国家安泰が願われています |

| 神日本磐余彦命 (神武天皇) かむやまといはれひこのみこと (じんむてんのう) | 国家繁栄・家運隆昌・出世を祈る信仰対象として崇敬されています |

| 元明金命 (元明天皇) げんめいがねのみこと (げんめいてんのう) | 和同開珎ゆかりの神として、国家安泰や繁栄のご加護を願う信仰があります |

※上記のご利益は、信仰や伝承に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません。

あち

あちご神徳は神様の力そのものであり、ご利益とはその力からもたらされる恩恵と考えればよいと思います

聖神社の見どころ

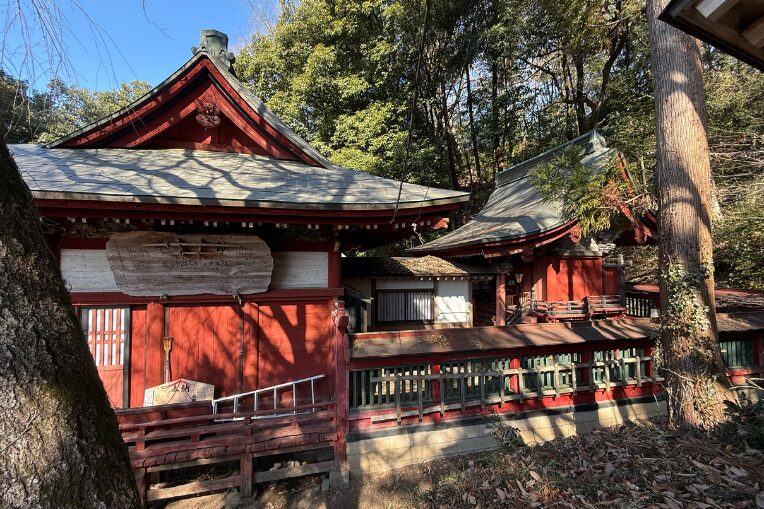

聖神社の社殿

本殿は、1710年(宝永7年)に現在の秩父市中心部にあった今宮神社の本殿として建てられたものです。

江戸時代中期の工匠・大曽根与兵衛によって造られ、1964年(昭和39年)に聖神社へ移されました。

翌年、歴史的価値が認められ、秩父市有形文化財に指定されています。

秩父今宮神社の紹介記事はこちら読めます。

\龍神(八大龍王)信仰の神社はこちら/

聖神社の本殿は、日本の伝統的な「流造(ながれづくり)」で造られており、屋根が前方に長く伸びているのが特徴です。

本殿の屋根は銅板葺きで、長年の風雨にも耐える堅牢な造りとなっています。

柱や梁には精巧な彫刻が施されており、安土桃山時代から江戸時代初期の建築様式の影響が感じられます。拝殿は「入母屋造(いりもやづくり)」という重厚な屋根構造を持ち、本殿と拝殿をつなぐ幣殿(へいでん)も備えられています。

これにより、格式のある社殿構成となっています。

和銅出雲神社

和銅出雲神社は、本殿左脇に鎮座し、大国主命(おおくにぬしのみこと)をお祀りしています。

もともとは1807年(文化4年)に建立されたもので、1964年(昭和39年)に現在の場所へ移築されました。

お社は、屋根が前方に伸びる伝統的な造りで、銅板で覆われています。

屋根の前部分には、優美な曲線を描く装飾が施され、側面には精巧な彫刻が見られます。

また、毎年11月3日には例大祭が執り行われ、地元・黒谷に伝わる獅子舞が奉納されることで知られています。

大国主命は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 大国主命 |

| よみがな | おおくにぬしのみこと |

| 主なご神徳 | 縁結び、国土開拓、病気平癒、商売繁盛、農業守護 |

| 特徴 | 国づくりの神として知られ、多くの試練を乗り越えて国土を治めたとされています。神話では数々の恋物語や兄弟神とのやり取りが描かれ、縁結びの神としても信仰を集めています。穏やかさと知恵を備えた神格とされています。 |

八坂神社

八坂神社は、本殿右上に鎮座し、須佐之男命(すさのおのみこと)を祀りしています。

本殿の後方の風景に溶け込んでいるため、見落とされがちなお社ですが、絵馬掛け所の右脇にある石段を上がると参拝できます。

須佐之男命は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 須佐之男命(素戔嗚尊) |

| よみがな | すさのおのみこと |

| 主なご神徳 | 厄除け、疫病退散、五穀豊穣、縁結び、航海の安全 |

| 特徴 | 勇猛な性格の神様として知られ、神話ではヤマタノオロチを退治し稲田姫命を助けたことで有名です。その後は農業や縁結びの守り神としても信仰され、力強さと人を思いやる優しさをあわせ持つ存在とされています。 |

和銅鉱物館

和銅鉱物館は、境内左側に建つ資料館で、日本各地や海外で収集された和銅関連の鉱石類約350点が展示されています。

館内には、明治41年(1908年)に大野原古墳群の小円墳から出土した「和銅の時代」の遺物である「蕨手刀(わらびてのとう)」をはじめ、左甚五郎作と伝わる龍頭を源とする「黒谷の獅子舞」の獅子頭など、貴重な文化財も収蔵・展示されています。

(出典:聖神社掲示/撮影:あち)

ご神宝

和銅採掘遺跡展示より(撮影:あち)

宝物殿には、「元明天皇から授かった雌雄一対の和銅製蜈蚣(むかで)」と「和銅石2個(採掘時は13個)」が収められています。

これらは、和同開珎(銅銭)、旧記一巻、聖宮記録などとともに大切に保管されています。

創建当時、採掘された和銅石13個をご神宝として祀り、また蜈蚣(むかで)が「百足」と書かれることにちなんで、文武百官(多くの役人)を遣わす代わりに朝廷からいただいた雌雄一対の蜈蚣も、御神宝としてあわせて祀られました。

以来、黒谷の鎮守様として1300年の長きにわたり、「この上なく耳聡く口すべらかな」(何を言ってもその事をよく理解してくれ、人の心に染み入る言葉をかけてくれる)神として崇拝されてきました。

和同開珎や和銅遺跡については、秩父市和銅保勝会の公式サイトに詳しく紹介されています。

無断転載が禁止されている資料も多いため、詳細は下記リンクよりご覧ください。

➤ 秩父市和銅保勝会 公式ホームページ

授与所

聖神社の授与所では、各種お守りやご朱印、おみくじ、絵馬などが授与されています。

授与品の種類や詳細はこちらをご覧ください。

\一粒万倍日限定お守り記事はこちら/

和銅採掘遺跡

聖神社から和銅採掘遺跡への行き方

聖神社の境内からは、和銅採掘遺跡まで徒歩でアクセスできます。

まず、社務所を背にして左手へ進みます。

緩やかな坂道を登っていくと、右手に「和銅採掘遺跡」と書かれたのぼりがあるので、脇道にそれます。

ウッドチップ(木くず)が敷き詰められたフカフカの小道を進みます。

分岐が有るので間違わないように。

左に進みます。

道中には案内板が設置されており、約10〜15分ほどで遺跡に到着します。

木々に囲まれた静かな道を進むため、歩きやすい靴での参拝がおすすめです。

※足元が滑りやすい箇所もあるため、天候によってはご注意ください。

遺跡へ車で向かう場合

和銅遺跡へ向かう舗装路を2〜3分ほど進むと、左手に10台ほどの駐車スペースがあります。

広さはそこまでなく、傾斜のある場所なので停める際は少し注意が必要です。

ここから遺跡までは下り坂を歩いて5〜6分ほどになります。

銅洗堀

銅洗堀(どうせんぼり)は、和銅採掘遺跡の巨大な和同開珎モニュメントのすぐ隣を流れる沢で、その名のとおり「銅を洗う堀」として古くから知られています。

かつてこの地で採掘された自然銅は、この沢の清流で丁寧に洗われ、都へと運ばれたと伝わっています。

現在も、銅洗堀は和銅遺跡の歴史を感じさせるスポットのひとつであり、モニュメントとともに往時の採掘や運搬の様子を偲ぶことができます。

近年は落石や崩落の危険があるため、沢への立ち入りは禁止されています。

聖神社の基本情報と交通アクセス

基本情報

| 神社名 | 聖神社 (ひじりじんじゃ) |

| ご祭神 | 金山彦命 (かなやまひこのみこと) 他に ・国常立命 ・大日孁貴尊(天照大神) ・神日本磐余彦命(神武天皇) ・元明金命(元明天皇) も合祀されています |

| ご神徳 | 金運招福、事業繁栄、商売繁盛、財運向上など |

| 創建 | 和銅元年(708年)創建と伝わる (和同開珎鋳造にちなむ) |

| 主要祭事 | 春祭(4月)、例大祭(7月)、秋祭(10月)など |

| ご朱印 | 書き置き授与所にて (初穂料500円) ※授与時間は要確認 |

| 所在地 | 埼玉県秩父市黒谷2191 |

| TEL | 0494-24-2106 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 (時期により変更の可能性あり) |

| 駐車場 | あり |

| トイレ | あり |

| ホームページ | 和銅保勝会「聖神社」 和銅遺跡と銭神様(栗助本店運営) |

交通アクセス

| 車の場合 | 関越自動車道「花園IC」より国道140号線、皆野寄居バイパス経由 約45分 ※皆野寄居バイパスは有料道路です 詳細は埼玉県道路公社ホームページをご確認ください |

| 電車の場合 | 秩父鉄道「和銅黒谷駅」下車 徒歩約5分 最新の運賃やその他詳細は秩父鉄道ホームページでご確認ください |

| 地図 | Googleマップで見る |

聖神社の駐車場情報

聖神社の境内前には、10台ほど停められる駐車スペースがありますが、土日は混雑して満車になることがあります。

その場合は、国道140号線の長瀞方面にある臨時駐車場(神社から近い場所)や、車で2分ほどの市指定有形文化財「内田家住宅」の駐車場を利用できます。

まとめ

聖神社は、日本最古の流通貨幣とされる「和同開珎」と深いかかわりを持つ神社です。

主祭神には金山彦命をお祀りし、古くから鉱山の守護神として信仰されてきました。

境内からほど近い場所には、自然銅が採掘されたと伝わる「和銅採掘遺跡」も残されており、和同開珎誕生の背景を今に伝えています。

歴史に興味のある方や、古代の貨幣文化に触れてみたい方にとって、学びのある参拝ができる神社だと思います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

秩父の他の神社も気になる方はこちら

○本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・境内施設に関する情報は、主に境内の案内板や掲示物、および参拝時の確認内容に基づいて構成しています(2025年6月現在)

※現在、聖神社の公式ホームページは確認できておらず、公的なWeb情報が限られているため、本記事では主に現地確認をもとに構成しています。

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。

また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。