こんにちは、あちです。

今回は、埼玉県秩父市の中心に鎮座する秩父神社(ちちぶじんじゃ)をご紹介します。

秩父神社のご祭神(神様)は八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)。

知恵や学問、判断力をつかさどる神様として信仰され、学業成就や仕事運の向上を願う人々が参拝に訪れます。

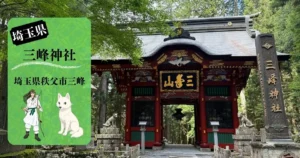

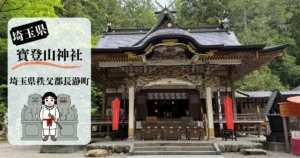

また、秩父神社は三峯神社・宝登山神社と並ぶ「秩父三社」の一社。

秩父駅から徒歩3分とアクセスも良く、秩父観光や三社めぐりの起点としても人気の神社です。

他の秩父三社の神社紹介はこちらから

この記事では、秩父神社の由緒やご利益、見どころ、アクセスや駐車場の情報まで、何回も秩父神社を参拝してきた私がおすすめするルートで紹介していきます。

これから参拝を考えている方に、少しでも役立ててもらえたら嬉しいです。

✔秩父神社の由緒と歴史

✔ご祭神とご利益

✔境内の見どころ(社殿・天神地祇社など)

✔アクセスと駐車場情報

秩父神社ってどんな神社?

秩父神社の由緒

秩父神社の創建は、「先代旧事紀」に記された祟神天皇の時代にまでさかのぼると伝わります。

知知夫国の国造・知知夫彦命(ちちぶひこのみこと)が祖神をお祀りしたのが始まりで、古くから知知夫国の総鎮守として信仰を集めてきました。

その歴史は古く、「延喜式」にも名を残す関東屈指の古社です。

中世には妙見信仰と結びつき「秩父妙見宮」として栄え、明治の神仏分離を経て現在の社名となりました。

現社殿は天正20年(1592年)に徳川家康公が寄進したもので、埼玉県指定有形文化財に登録されています。

豆知識

(タップして開く)

先代旧事紀:天地創造から推古天皇の時代までの出来事が記された書物で、平安時代初期に成立したとされる歴史書です。

延喜式:平安時代にまとめられた法令集で、当時の格式ある神社が記載されています。

ご祭神とご神徳(ご利益)

| 神名(よみがな) | ご神徳(ご利益) |

| 八意思兼命 やごころおもいかねのみこと | 知恵・判断力を授ける神。学問成就、受験、仕事の成果を願う人々から厚く信仰されています |

| 知知夫彦命 ちちぶひこのみこと | 秩父地方の開拓と発展に関わる神。地域の繁栄や事業発展、安全祈願の対象として信仰されています |

| 天之御中主神 あめのみなかぬしのかみ | 宇宙の根源を司る神。物事のはじまりを整える神として、新しい挑戦や縁結びの祈りにも信仰があります |

| 秩父宮雍仁親王 ちちぶのみややすひとしんのう | 昭和天皇の弟宮。地域とのご縁から「秩父を見守る宮さま」として、家内安全や心身健康を願う人々に敬われています |

ご神徳(ご利益)まとめ

政治、学問、工業(建築)の祖神、開運、知恵の神様、方災、方位、厄除、縁結び、子宝、安産、大願成就

あち

あちご神徳は神様の力そのものであり、ご利益とはその力からもたらされる恩恵と考えればよいと思います

秩父神社の見どころを順番にご紹介

秩父神社には、「子宝・子育ての虎」「お元気三猿」「北辰の梟」「つなぎの龍」などの有名な彫刻がありますが、それ以外にも見どころが数多くあります。

そうした魅力をしっかり楽しむためには、事前に少しだけ予習をしておくのがおすすめです。

ここでは、初めての方でも安心して巡れる「おすすめ参拝ルート」をご紹介します。

- 神社巡りツアーなどで参拝時間に制限がある人

- 他に観光する場所があり、参拝に時間がかけられない人

- 事前に予習をして最大限に秩父神社を堪能したい人

①手水舎

②社殿

②-1子育ての虎

②-2お元気三猿

②-3北辰の梟

②-4つなぎの龍

※御本殿を正面に神門をくぐって左(境内左隅)から時計回りで巡ります

③柞稲荷神社

④諏訪神社

⑤日御碕宮

⑥秩父宮妃殿下御手植銀杏

⑦豊受大神宮

⑧天神地祇社

⑨豊受大神宮

⑩禍津日社

⑪天満天神社

⑫東照宮

⑬ご神木(大銀杏)

⑭神札所(祈願受付)

車椅子の方は、一の鳥居をくぐって右手にある平成殿の脇のスロープ(あまヶ池)から境内に入ることが出来ます。

①手水舎

石造りの大鳥居をくぐると左手に手水舎があります。

一見すると金属のような重厚な質感を持ちながら、実は木造という意外性に満ちた秩父神社の手水舎。

その彫刻は、秩父市の三峯神社や長瀞町の諏訪神社にも作品を残す名工・小林栄次郎によって手掛けられました。

四本の柱に彫られているのは「毘沙門亀甲」と呼ばれる文様で、長寿・健康・魔除けの意味をもちます。

七福神の一柱である毘沙門天の甲冑にも用いられることから、その名がついたとされています。

お清めの水は「平成の名水百選」に選ばれた武甲山の伏流水です。

小林栄次郎ってどんな人?

(タップして開く)

小林英二郎は、明治時代に活躍した彫刻家で、現在の埼玉県熊谷市玉井地区を拠点として活動していました。

精巧な木工技術に優れ、神社建築をはじめとする数々の宗教・地域文化に関わる作品を手がけ、地域の文化発展にも大きく寄与しました。

主な作品(一部抜粋)

・秩父神社手水舎

繊細な彫刻が施された手水舎で、小林英次郎の代表作の一つとされています。

・諏訪神社社殿(秩父市)

社殿の四面に施された緻密な彫刻が特徴で、地紋のバリエーションも豊かです。

・国頭神社拝殿(皆野町)

「天の岩戸神話」や、麒麟・鳳凰などの神話的な題材が彫刻として表現されています。

・秩父の笠鉾彫刻

地域の山車(笠鉾)の装飾彫刻にも携わっており、熊谷を拠点とする「小林一統」の流れを汲む職人の一人とされています。

本記事の内容は、現地案内板および秩父市・皆野市に伝わる資料を参考に構成しています(2025年4月時点)。表記・伝承については、地域や文献により異なる場合があります。

参考文献:

民俗学者・小林茂氏著「秩父 山の生活文化」(埼玉新聞社)

秩父地方の民族・考古・文化に関する研究が収録されており、小林英二郎氏の作品についても言及があります。

②社殿

社殿は、天正20年(1592年)9月に徳川家康公が社領57石を寄進し、代官の成瀬吉右衛門により建造されたと伝えられています。

その美しい権現造りの社殿は、県内でも特に優れた例として広く知られています。

棟札には、永禄12年(1569年)に武田信玄の侵攻により旧社殿が消失し、その後家康公が関東に入国した際に再建された経緯が記されています。

これらの建造物は、いずれも埼玉県の有形文化財に指定されています。

また、社殿には「子育ての虎」、「お元気三猿」、「北辰の梟」、「つなぎの龍」などの神社の守護を象徴する数々の装飾があります。

②-1子育ての虎

徳川家康公は、寅の年、寅の日、寅の刻に生まれたということで、虎にまつわる物語が少なくありません。

拝殿前には四面にわたってすべて虎の彫り物がほどこされていて、中でも正面左より二つ目の「子宝・子育ての虎」の彫刻は、名工・左甚五郎が家康公の威厳とご神祭を守護する神使として彫刻したものと伝えられているそうです。

子供が虎なのに対して母は豹(ひょう)であることが特徴です。

これは当時の狩野派では、虎の群れの中に豹を描くことがありました。

なぜなら、当時の日本では虎や豹の実物を見たことがなく、豹を「雌の虎」と考えていたためです。

このため、虎と豹が雌雄一対として描かれることが一般的でした。

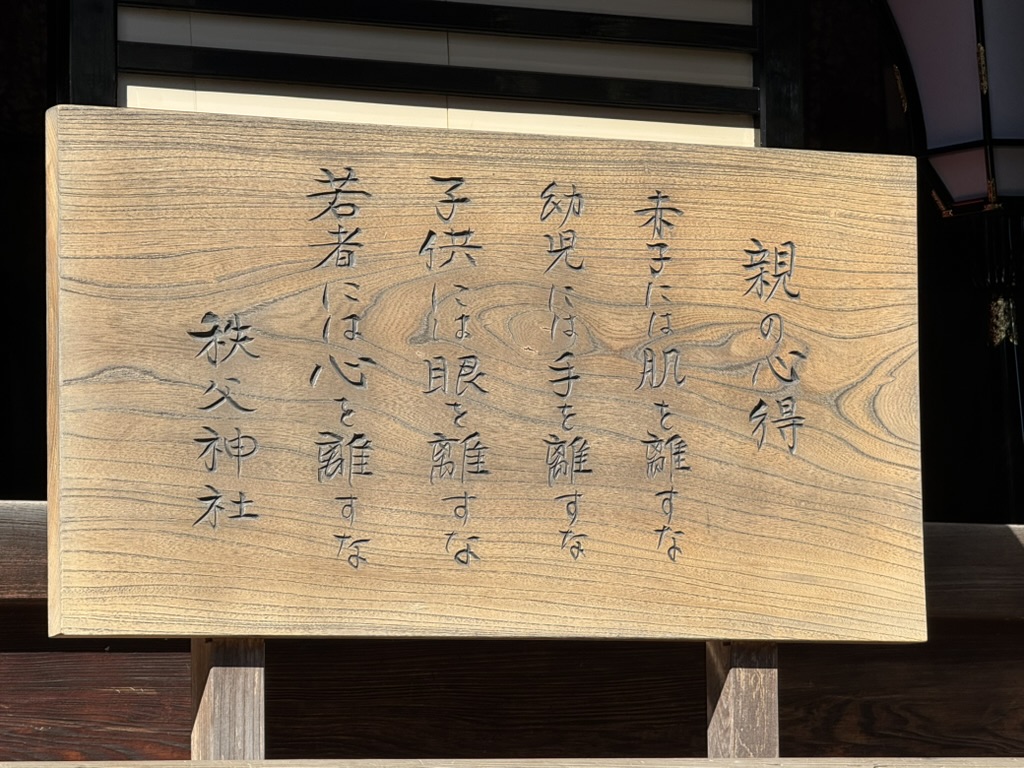

教訓:「親の心得」

名工・左甚五郎ってどんな人?

(タップして開く)

名工・左甚五郎(ひだりじんごろう)は、江戸時代初期に活躍したと伝わる前説的な彫刻師です。

卓越した木彫技術と独創的な作風で、数多くの神社仏閣の装飾を手がけたとされ、特に日光東照宮の「眠り猫」や「三猿」は代表作として広く知られています。

彼の作品は、写実的でありながら豊かな表現力を持ち、見る者に強い印象を与えます。

その技術と芸術性は、構成の彫刻家にも大きな影響を与え、日本の木彫文化の発展に寄与しました。

なお、左甚五郎の実在については諸説あり、詳細な経歴や作品の真贋(本物か偽物か)には不明な点も多いものの、その名は日本の彫刻史において今なお語り継がれています。

主な作品(一部抜粋)

・眠り猫(日光東照宮 栃木県)

平和と調和の象徴とされる、静かに眠る猫の姿を巧みに表現。

・三猿(見ざる・言わざる・聞かざる) (日光東照宮 神厩舎)

人の生き方を風刺する教訓として有名な木彫群。

・唐獅子像(建仁寺 京都など各地)

力強くも品格のある彫刻で、名工の腕を物語るとされる。

・飛び甚五郎の鯉(湯島天神 東京都など)

鯉がまるで今にも跳ね上がりそうな力強い造形。

・龍の欄間彫刻(各地に伝承あり)

その目が動くように見えるとの言い伝えも残される。

本記事の内容は、各地に伝わる伝承および現地案内板、神社や文化財に関する公開資料をもとに構成しています(2025年4月時点)。表記・伝承については、地域や資料により異なる場合があります。また、左甚五郎の作品については、後世の命名・伝承によるものも含まれます。

*本記事では、文化伝承としての左甚五郎を紹介しています。学術的検証については、各研究機関の資料等をご参照ください。

②-2お元気三猿

秩父神社の「お元気三猿」は、日光東照宮の「見ざる・言わざる・聞かざる」と対になるような意味を持つユニークな彫刻です。

日光東照宮の三猿が「悪を見ず・言わず・聞かず」として、心を清らかに保つための”慎み”を教えているのに対し、秩父神社のお元気三猿は「よく見て・よく聞いて・よく話す」ことを通じて、積極的に人と関わり、物事に向き合う”元気な姿勢”を象徴しています。

どちらも人の生き方に関する教訓ではありますが、「お元気三猿」は現代に通じる”コミュニケーションの大切さ”を伝えてくれる存在です。

②-3北辰の梟(ふくろう)

体はご本殿の正面を向きながら、頭だけは正反対の真北を向いて昼夜を問わずご神祭をお守りしているのが、「北辰の梟(ふくろう)」です。

ご祭神である妙見様(天之御中主神)は北辰信仰の神様であり、ふくろうが見つめる北の方角に妙見様が現れると信じられていることから、深いご縁が感じられます。

また、ふくろうは古くから知恵の象徴とされており、知恵の神・八意思兼命を祀る秩父神社にふさわしい神使といえるでしょう。

さらに「梟(ふくろう)=不苦労」という語呂合わせから、開運招福を願う方も多く見られます。

北辰信仰とは?

(タップして開く)

「北辰信仰」とは、夜空の中心に位置する北極星(北辰)を神格化し、人生の指針や宇宙の秩序を象徴するものとして崇める信仰です。

北極星は常に同じ場所に輝くことから「不動の心理」や「正しい方向を示す星」とされ、古代中国の道教や陰陽道の影響を受けつつ、日本でも平安時代以降に広まりました。

この信仰は、やがて「妙見信仰」へと発展します。

妙見信仰では、北辰を仏教的に捉えた妙見菩薩や、神道的に昇華された「天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」と結びつける信仰形態が見られます。

妙見様は、方位除けや災厄除けの神として広く信仰され、特に中世以降は日蓮宗の布教とともに各地に浸透していきました。

秩父地方においても、妙見信仰は深く根付いており、秩父神社では妙見様として「天之御中主神」を主祭神の一柱としてお祀りしています。

今もなお、方位除けや災厄除けの神として地域の人々から崇敬を集めています。

本記事の内容は、現地案内板および秩父市・皆野町に伝わる資料をもとに構成しています(2025年4月時点)。表記や伝承には地域や文献により異なる場合があります。

参考文献:

民族学者・小林茂氏著「秩父 山の生活文化」(埼玉新聞社)

*秩父地方の民族・考古・信仰文化に関する研究が収録されており、妙見信仰や地域の信仰の変遷にも触れられています。

②-4つなぎの龍

名工・左甚五郎作と伝わる「つなぎの龍」は、秩父神社に伝わる不思議な伝説にちなんだ彫刻です。

昔、秩父観音霊場十五番・少林寺のそばにある天ヶ池に棲んでいた龍が暴れると、決まってこの彫刻の下に水たまりができたといいます。

そこで人々は、この彫り物の龍が本物ではないかと考え、鎖でつなぎとめたところ、それ以来、龍は現れなくなったのだとか。

③柞稲荷神社(ははそいなり)

商売繁盛の神様である倉稲魂神(うがのみたまのかみ)をお祀りしています。

小型の鳥居の奉納が出来ます。

倉稲魂神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 倉稲魂神(宇迦之御魂神) |

| 読み仮名 | うがのみたまのかみ |

| 主なご神徳 | 五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、開運招福 |

| ご神徳の特徴 | 穀物や食物を司る神として古くから信仰され、特に稲の霊=稲荷信仰と深く関係する。農業・商業の守護神として広く信仰されている |

④諏訪神社

ご祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)と八坂刀賣神(やさかとめのかみ)の二柱です。

風水守護・旅行安全の神様としてお祀りされています。

建御名方神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 建御名方神(建御名方命) |

| 読み仮名 | たけみなかたのかみ |

| 主なご神徳 | 武運長久、勝運、開運招福、五穀豊穣、産業守護、水の守護 |

| ご神徳の特徴 | 武神としての勇猛さと、諏訪地方の水神・風神信仰との結びつきが特徴。農業・漁業・風雨の守護にも関わる。 |

八坂刀賣神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 八坂刀賣神(八坂刀売神) |

| 読み仮名 | やさかとめのかみ |

| 主なご神徳 | 良縁成就、夫婦和合、子授け、安産、家庭円満 |

| ご神徳の特徴 | 縁結び・家庭運にご利益があるとされる女神。出雲系の神々と深いつながりを持つと伝えられる |

⑤日御碕宮

悪疫退散の神様である須佐之男神(すさのおのかみ)をお祀りしています。

例祭は7月20日で、秩父神社の川瀬祭に合わせて執り行われます。

前日の19日夜には、ご神体を天王柱に奉安する神事「天王柱立て」が行われ、8台の屋台・笠鉾が奉迎に訪れます。

須佐之男神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 須佐之男神(素戔男尊) |

| 読み仮名 | すさのおのかみ |

| 主なご神徳 | 厄除け、疫病退散、五穀豊穣、縁結び、航海安全 |

| ご神徳の特徴 | 荒ぶる神として知られつつも、ヤマタノオロチを退治して稲田姫命を救い、後に農業神・結婚の守護神としても信仰される。力強さと慈愛を併せ持つ神格 |

⑥秩父宮妃殿下御手植銀杏

境内には、昭和天皇のご兄弟にあたる三笠宮殿下・高松宮殿下・秩父宮殿下、そして秩父宮妃殿下が、それぞれお手植えされた樹木が今も大切に守られています。

なかでも、秩父宮妃殿下がお手植えになられた銀杏は、豊かな曲線を描いて成長したことから、親しみを込めて「乳銀杏(ちちいちょう)」と呼ばれています。

⑦豊受大神宮

天照大御神に仕え、五穀豊穣の神様である豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお祀りしています。

豊受大御神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 豊受大御神(豊宇気毘売神) |

| 読み仮名 | とようけのおおみかみ |

| 主なご神徳 | 衣食住の守護、産業繁栄、農業の神 |

| ご神徳の特徴 | 五穀豊穣を司り、特に「食」に関わるご神徳が強い。天照大御神のお食事を司る神として伊勢外宮に祀られる |

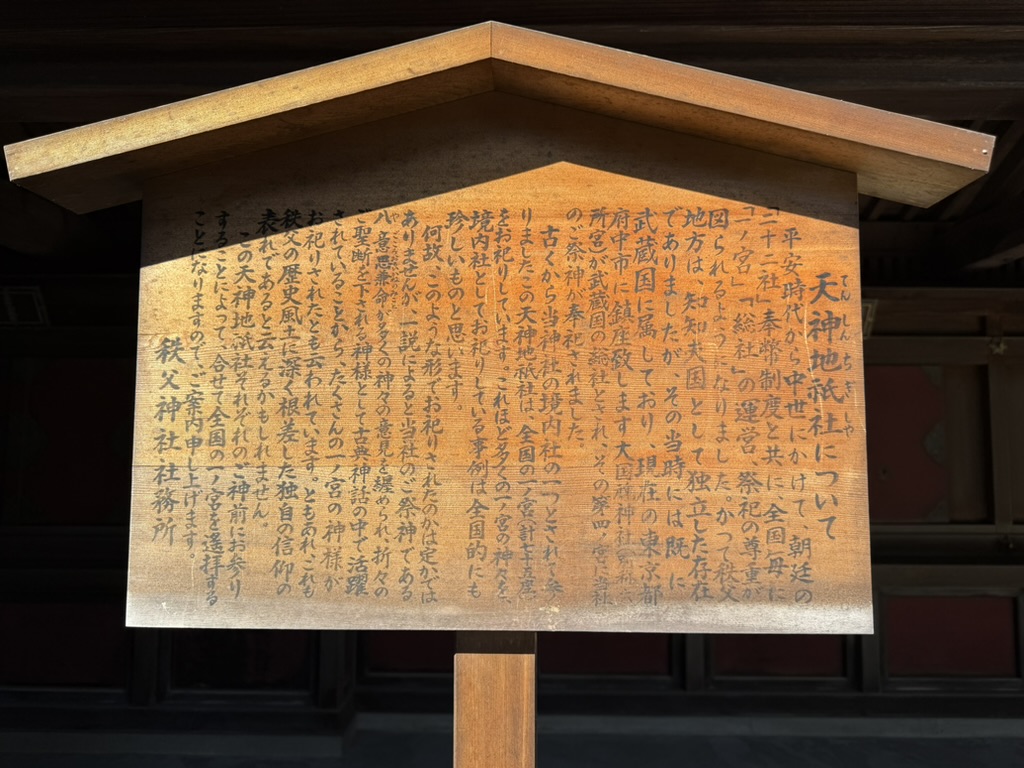

⑧天神地祇社

全国の一ノ宮を中心に、75座もの神々が祀られているのが「天神地祇社(てんじんちぎしゃ)」です。

これほど多くの一ノ宮の神々を一社に集めてお祀りしている例は、全国的にもたいへんめずらしいと言われています。

この信仰の背景には、知恵の神として知られる八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)の存在があると伝えられています。

日本神話では、多くの神々の意見をまとめ、重要な判断を導いた神様とされており、各地の神々がここに集められたとも言われています。

天神地祇社は、中央に天神地祇社をお祀りし、その左右に全国の一ノ宮の神々がずらりと並ぶという独特の形式です。

この天神地祇社を順に参拝することによって、全国の一ノ宮を一度にお参りすることになるとも言われています。

一ノ宮とは?

(タップして開く)

昔は、それぞれの地域を「国(くに)」と呼んでいて、その中で最も格式が高いとされた神社を「一ノ宮」と言います。

次いで「二ノ宮」「三ノ宮」と呼ばれる神社が続きます。

一ノ宮は、その地域の信仰の中心として、多くの人々に厚く崇敬されてきました。

ちなみに、秩父神社(知知夫神社)は、旧武蔵国における「四ノ宮」にあたると伝えられています。

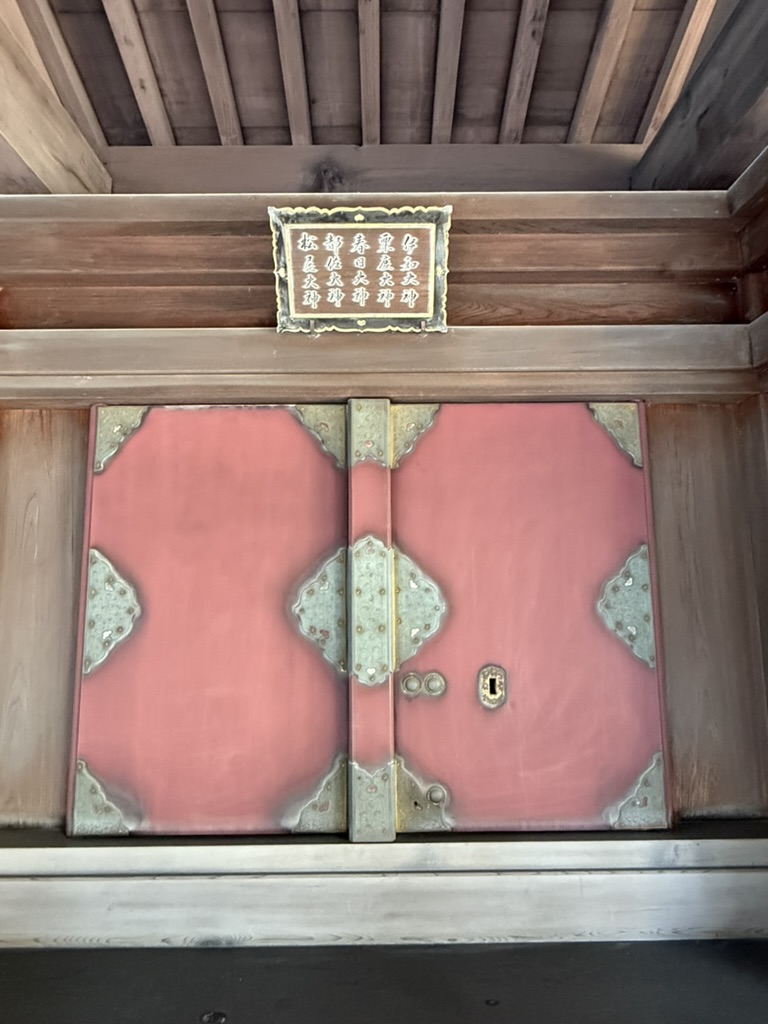

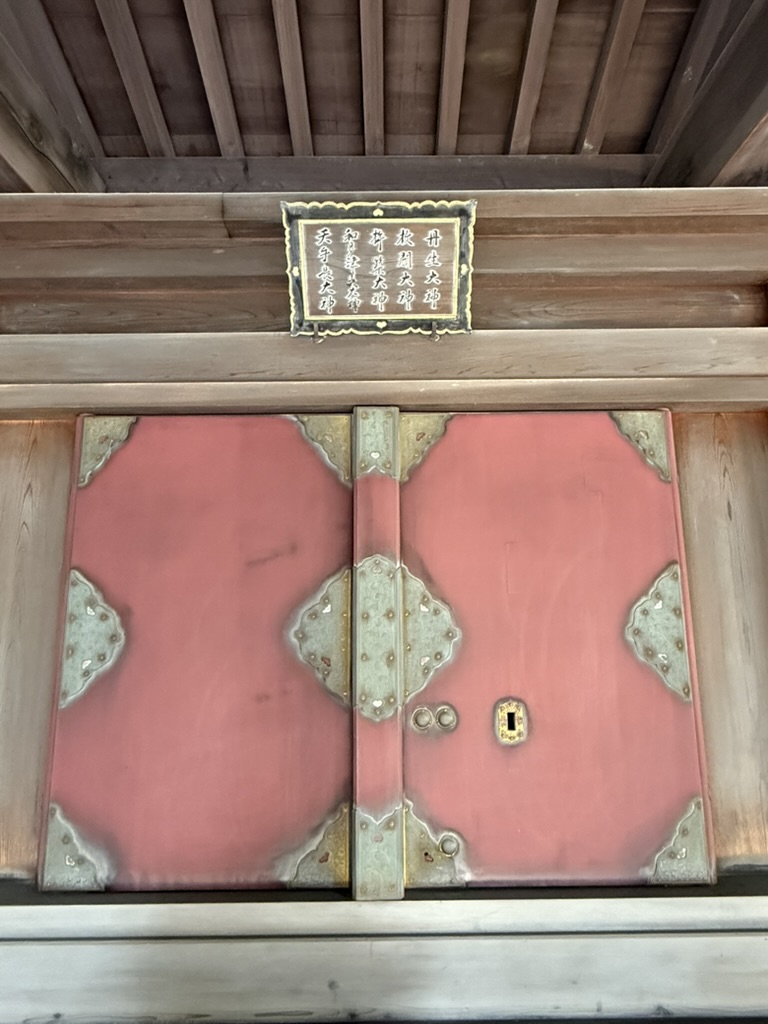

天神地祇社75座

(タップして開く)

※写真順

①廣瀬大神・三島大神・物部大神・事麻智大神

②弥彦大神・厳島大神・阿蘇大神・氣比大神

③氣多大神・熊野大神・敢国大神・氷川大神

④浅間大神・大麻比古大神・枚岡大神・貫前大神・龍田大神

⑤高良大神・高瀬大神・住吉大神・建部大神・由良姫大神

⑥宇佐八幡大神・都濃大神・玉祖大神・水無大神・宇倍大神

⑦三輪大神・都波岐大神・二荒大神・玉前大神・渡津大神

⑧加茂大神・大島大神・鹿嶋大神・出雲大神・吉備津大神

⑨天神地祇社

⑩松尾大神・都佐大神・春日大神・粟鹿大神・伊和大神

⑪伊射波大神・寒川大神・香取大神・倭文大神・鹿児島大神

⑫砥鹿大神・都々古和気大神・白山比咩大神・籠大神・西寒多大神

⑬南方大神・安房大神・中山大神・安任大神・箱崎八幡大神

⑭天手長大神・和多津美大神・杵築大神・枚聞大神・丹生大神

⑮津島大神・真墨田大神・金山大神・木船大神

⑯若狭比古大神・大物忌大神・罔象女大神・句句津馳大神

⑰埴山大神・田村大神・石上大神・軻遇突智大神

⑨皇大神宮

日の神で、日本の総氏神様である天照大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りしています。

天照大御神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 天照大御神 |

| 読み仮名 | あまてらすおおみかみ |

| 主なご神徳 | 国家安泰、開運招福、生命力の源 |

| ご神徳の特徴 | 太陽の神として、万物を照らし育む力を持つ。皇室の祖神であり、日本の総氏神ともされる |

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、「古事記」や「日本書紀」に登場する、日本神話における最高位の女神です。

天の岩戸の神話では、弟・須佐之男神の乱暴に嘆き、天の岩戸にお隠れになることで世界は闇に包まれましたが、八百万の神々の策で再び姿を表され、世に光が戻りました。

この神話は、太陽の再生や秩序の回復を象徴する重要な物語です。

天照大御神は皇室の祖神とされ、伊勢神宮の内宮にお祀りされています。

日本人の精神文化に深く根ざした、光と調和を司る神様です。

天照大御神が主祭神の神社はこちら

⑩禍津日社(まがつひしゃ)

災禍を直す神の禍津日神(まがつひのかみ)をお祀りしています。

禍津日神は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 禍津日神 |

| 読み仮名 | まがつひのかみ |

| 主なご神徳 | 災厄除け、厄払い |

| ご神徳の特徴 | 人に災いをもたらす「禍(まが)」の気を象徴する神であり、祓い清めの儀式に欠かせない存在 |

⑪天満天神社

学業成就の神様である菅原道真公をお祀りしています。

菅原道真公は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 菅原道真公(天神) |

| 読み仮名 | すがわらのみちざねこう |

| 主なご神徳 | 学業成就、合格祈願、知恵授け |

| ご神徳の特徴 | 平安時代の実在の人物で、死後に神格化。優れた学才と人格を讃えられ、今では「学問の神様」として全国に信仰される |

菅原道真は、平安時代に実在した学者であり政治家です。

幼い頃から「神童」と称され、特に漢詩や学問の才に秀でていました。

宇多天皇の信任を受けて右大臣にまで昇進しますが、政争に巻き込まれ、藤原氏の策略によって太宰府へ左遷され、失意のうちに現地で亡くなりました。

その後、都では相次ぐ落雷や火災、貴族たちの急死が起こり、「道真公のたたり」と恐れられるようになります。

朝廷はその怒りを鎮めるため、道真公を「天満大自在天神(てんまんだいじざいてんじん)として神格化し、名誉を回復。

これが、全国に広がる「天満宮」や「天神社」の始まりとされています。

⑫東照宮

子孫繁栄の神様で、秩父神社のご本殿を奉納するなどゆかりの深い徳川家康公をお祀りしています。

徳川家康公は、どんな神様?

(タップして開く)

| 神名 | 東照大権現 |

| 読み仮名 | とうしょうだいごんげん |

| 主なご神徳 | 開運招福、勝運、立身出世、国家安泰、子孫繁栄 |

| ご神徳の特徴 | 実在の武将・政治家であり、死後に神格化。日光東照宮をはじめ全国の東照宮に祀られ、「勝利の神」、「天下泰平の守護神」として崇敬される |

徳川家康公は、戦国の動乱を終わらせ、江戸幕府を開いた初代将軍です。

数々の戦を勝ち抜き、長く続く平和な時代の基盤を築いた功績から、広く尊敬を集めました。

亡くなった後には、「東照大権現(とうしょうだいごんげん)」の神号が贈られ、日光東照宮をはじめ、全国の東照宮で神として祀られるようになります。

以後、勝運・開運・立身出世・国家安泰などのご神徳が信仰され、多くの人々が参拝に訪れています。

家康公を祀る東照宮は、信仰の対象であると同時に、歴史的建造物としても高い価値を持ち、信仰と文化の両面から厚く崇敬されています。

⑬ご神木(大銀杏)

秩父神社の社紋には、古くから「銀杏の葉」が使われています。

その象徴ともいえるのが、樹齢約400年とも言われる境内のご神木・大銀杏です。

昭和41年9月の台風で幹が中程から折れ、社殿にも大きな被害をもたらしました。

現在も幹の中ほどに、その爪痕が残っています。

⑭神札所(祈願受付)

神札所では、お守りやご朱印を受けることができ、ご祈願の申込みもこちらでおこなえます。

境内名物の「水占みくじ」も人気で、参拝の記念におすすめです。

秩父神社授与品関連記事はこちら

ご祈祷体験記事はこちら

お疲れ様でした。

ここまでで、秩父神社の魅力をたっぷりと堪能していただけたのではないでしょうか。

ここから先は、時間に余裕がある方や、秩父神社をじっくり巡りたい方に向けて、その他の見どころをご紹介していきます。

⑮皇族方ゆかりのお手植え木々

⑯諏訪社御柱

⑰神饌所

⑱天神地祇社の左右にある額殿

⑲平成殿・社務所

⑳神馬舎

㉑神楽殿

㉒剣聖「高野佐三郎遺跡」頌徳碑

㉓薗田稲太郎頌徳碑

⑮皇族方ゆかりのお手植えの木々

秩父宮妃妃殿下お手植えの銀杏のほか、境内には昭和天皇のご兄弟である秩父宮殿下、高松宮殿下、三笠宮殿下が、それぞれお手植えになった木も残されています。

ちなみに、三笠宮殿下がお手植えになったのは、なぜか欅(ケヤキ)。ちょっぴり個性を感じます。

⑯諏訪社御柱

数年に一度(9月26日)行われる「秩父御柱祭り」で使われた御柱が立てられています。

境内にある諏訪神社は、もともと門前通りにある馬場町に鎮座していたものを、明治時代に合祀したもので、今日でも馬場町の氏子の方々によってお守りされています。

参考資料:秩父神社社報「柞乃杜第7号」平成4年12月3日

⑰神饌所(しんせんじょ)

神様に供える食事の調理・準備をする場所「神様の台所」です。

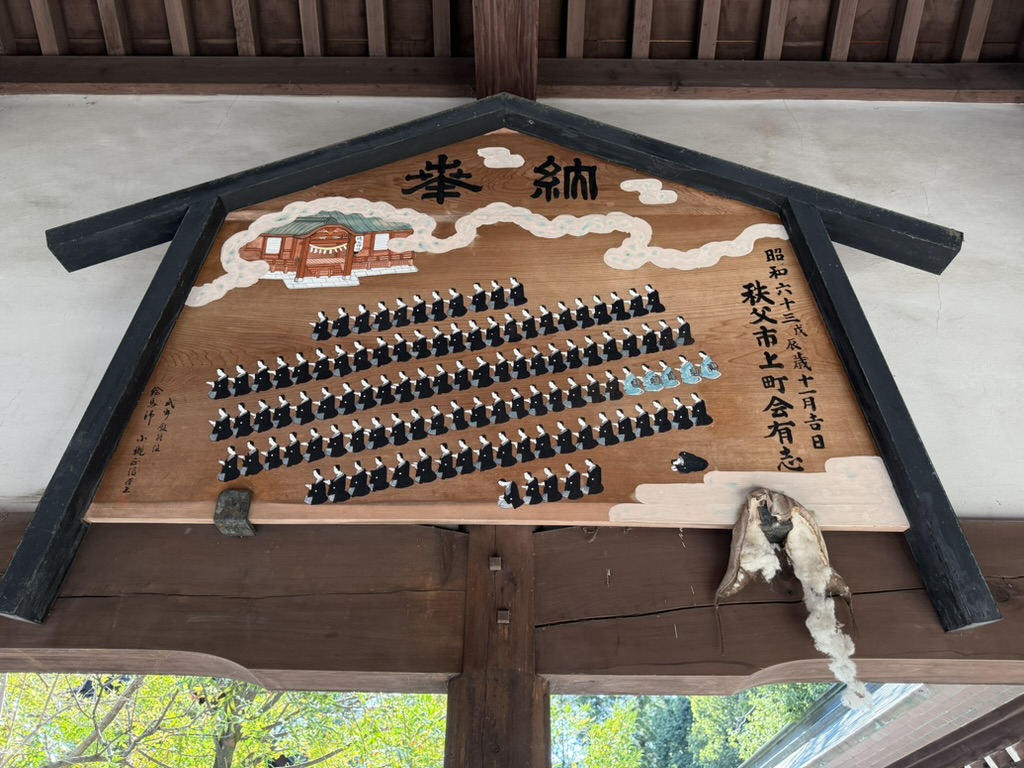

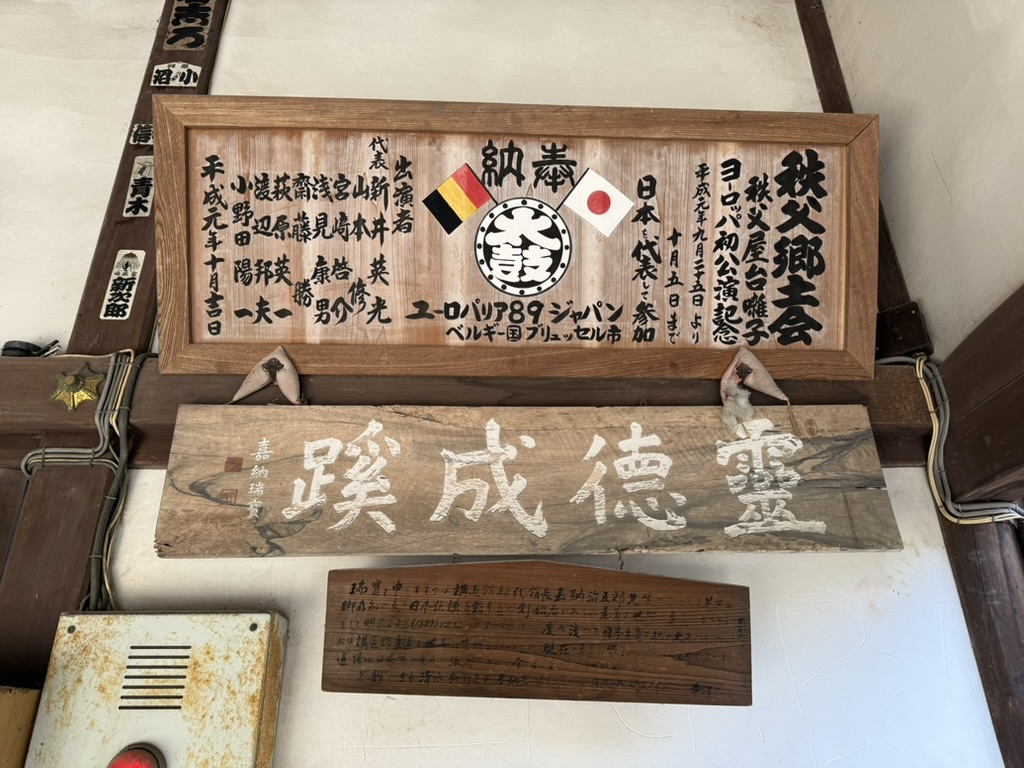

⑱天神地祇社の左右にある額殿

秩父神社ゆかりの装飾の美しい額や、ご奉納された神輿が飾られています。

秩父神社が「妙見宮」と呼ばれていた時代の貴重な額も見ることが出来ます。

額殿左側

額殿右側

⑲平成殿・社務所

平成の御大典記念事業として平成9年春に竣工された施設です。

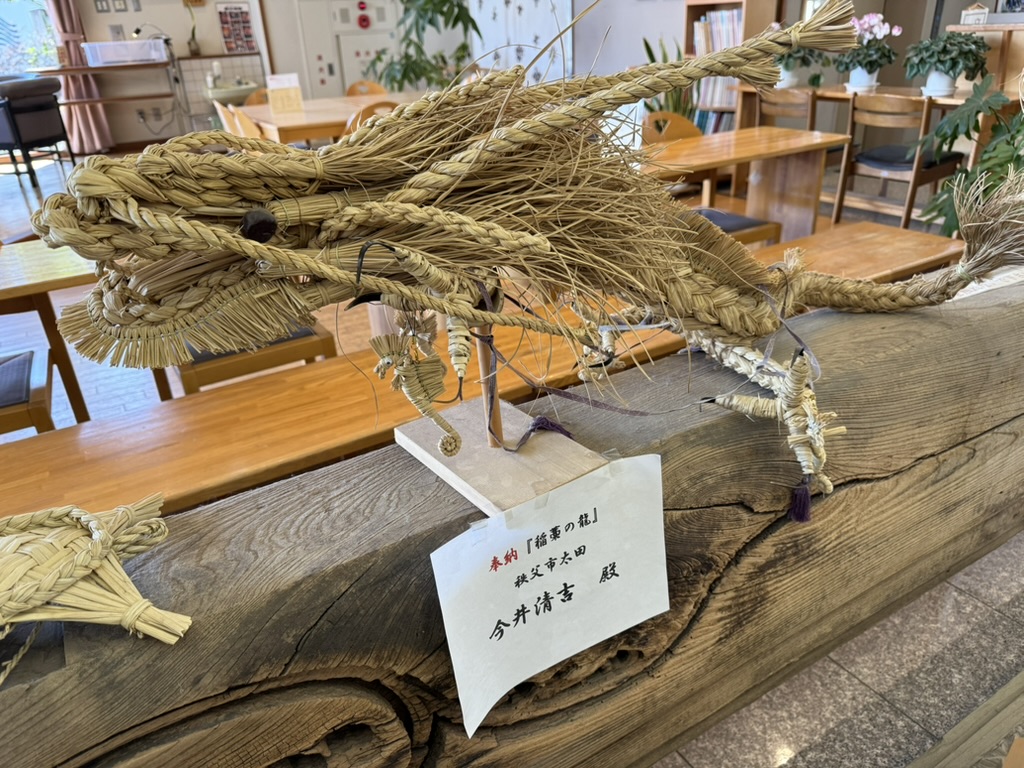

1階には社務所のほか、喫茶「柞(ははそ)」や稲藁で作成し奉納された「つなぎの龍」の展示や、秩父神社社報や秩父に関する小冊子などが置かれています。

⑳神馬舎

毎年12月3日に行われる秩父夜祭の御神幸行列にお供する、2頭の御神馬(ごしんめ)をつなぐための施設です。

かつては、この御神馬の毛並みを見て、翌年の農作物の出来を占う風習もあったと伝えられています。

㉑神楽殿

国の重要無形民族文化財の指定を受ける秩父神楽を奉納する舞台です。

秩父神楽について

(タップして開く)

秩父神社では、例大祭などの際に「秩父神楽(ちちぶかぐら)が奉納されます。

この神楽は、五穀豊穣や無病息災を祈願するために伝えられてきた神事芸能であり、室町時代にその起源を持つと考えられています。

1977年(昭和52年)には、国の重要無形民俗文化財にも指定されました。

特徴として、巫女の舞、面を付けた神々の舞、神楽囃子などから構成され、単なる芸能ではなく、神事として厳かに行われます。

また、演目には「天岩戸開き」など、日本神話に由来するものもあり、古くから地域の信仰と深く結びついてきました。

現在も、地元の保存会によって大切に継承されており、秩父神社の例大祭や特別な神事の際には、その優雅で力強い舞を見ることができます。

参考:

秩父神社公式ホームページ|秩父神楽紹介ページ

埼玉県公式ホームページ|秩父祭の屋台行事と神楽[秩父市]

文化庁公式ホームページ|文化財に関する基礎資料(PDF)

㉒剣聖「高野佐三郎 遺跡」頌徳碑

剣聖・高野佐三郎は、文久2年(1862年)、秩父郡大宮郷(現・秩父市)に生まれました。

生家は秩父神社の杜の中にあり、今も「産湯の井戸」が残されています。

明治・大正・昭和を生き、数々の天覧試合に臨み、剣聖と称された彼は、現代剣道の礎を築いた人物として知られています。

㉓薗田稲太郎頌徳碑

昭和初期から終戦直後まで秩父神社で宮司を努めた薗田稲太郎氏の功績をたたえて建立された記念碑です。

秩父神社の基本情報と交通アクセス・駐車場

基本情報

| 神社名 | 秩父神社 (ちちぶじんじゃ) |

| ご祭神 | 八意思兼命 (やごころおもいかねのみこと) 知知夫彦命 (ちちぶひこのみこと) 天之御中主神 (あめのみなかぬしのかみ) 秩父宮雍仁親王 (ちちぶのみややすひとしんのう) |

| ご神徳 | 政治、学問、工業(建築)の祖神、開運、智恵の神様、方災、方位、厄除、縁結び、子宝、安産、大願成就 |

| 創建 | 第十代祟神天皇の御代(約2100年前) |

| 主要祭事 | 12月3日例祭、7月19・20日(川瀬祭)、4月4日(御田植祭)、ほか |

| ご朱印 | 1種類のみ初穂料:500円(神札所にて) ※詳細は別記事でご紹介しています |

| 所在地 | 〒368-0041 埼玉県秩父市馬場町1-3 |

| TEL | 0494-22-0262 |

| 駐車場 | 境内に参拝者用の無料駐車場が2ヶ所あり |

| トイレ | 境内に清潔な公衆トイレあり |

| 公式ホームページ | 秩父神社公式ホームページ |

交通アクセス

| 車の場合 | 関越自動車道「花園IC」より国道140号線、皆野寄居バイパス経由約50分 ※皆野寄居バイパスは有料道路です 詳細は埼玉県道路公社ホームページでご確認下さい |

| 電車の場合 | 西武秩父線「西武秩父駅」徒歩約15分 秩父鉄道「秩父駅」徒歩約3分 ※最新の運賃やその他詳細は各鉄道会社のホームページでご確認下さい ・西武鉄道ホームページ ・秩父鉄道ホームページ ・JR東日本えきねっと |

| 地図 | Googleマップで見る |

秩父神社周辺の駐車場情報

| 駐車場名 | 種類 | 目安料金 |

|---|---|---|

| 秩父神社参拝者駐車場 | 無料 (参拝者用) | 無料 |

| 秩父神社駐車場 (西門付近) | 無料 (参拝者用) | 無料 |

| タイムズ秩父 | 有料コインパーキング | 200円/60分 24h最大500円 |

| タイムズ 秩父駅前駐車場 | 有料コインパーキング | 200円/60分 24h最大1000円 |

補足

・神社参拝者専用駐車場は、参拝以外の利用はできません。

・混雑時や祭礼日(例:秩父夜祭)には、近隣の有料駐車場を利用しましょう。

・周辺道路は一方通行が多いので、ナビ設定時は「秩父神社駐車場」を目的地に設定するのがおすすめです。

各駐車場詳細

(タップして開く)

①秩父神社参拝者駐車場

(神社直営)

種別:参拝者向け

料金:無料

台数:25〜30台

位置の目安:境内東側、馬場通りに入口

特徴:神社直結、夜間閉鎖

混雑時や祭礼時は利用制限あり

②秩父神社駐車場(西門付近)

(神社直営)

種別:参拝者向け

料金:無料

台数:7〜8台

位置の目安:神社西門に入口

特徴:神社直結、混雑時や祭礼時は利用制限あり

③秩父神社駐車場

(神社直営)

種別:参拝者向け

料金:無料

台数:7〜9台

位置の目安:西門付近(神楽殿の反対側)

特徴:神社直結、混雑時や祭礼時は利用制限あり

④タイムズ秩父

(コインパーキング)

種別:時間貸し有料

料金:駐車後24時間 最大料金500円(全日)

00:00〜00:00 60分 200円

台数:41台

位置の目安:神社まで徒歩数分

特徴:事前予約可

⑤タイムズ秩父駅前駐車場

(コインパーキング)

種別:時間貸し有料

料金:駐車後24時間 最大料金1000円(全日)

00:00〜00:00 60分 200円

台数:94台

位置の目安:秩父駅前、神社まで徒歩圏

特徴:事前予約可、周辺観光にも

詳細:

タイムズ駐車場サイトで見る

あち

あち神社直営駐車場は、祭礼時に制限があるので注意しましょう

秩父神社まとめ

いかがでしたか?

秩父神社は、学問や仕事運のご利益で知られる知恵の神・八意思兼命(やごころおもいかねのみこと)をお祀りする神社です。

社殿の彫刻「子育ての虎」や「つなぎの龍」など、見どころが多く、秩父三社の一社としても人気があります。アクセスしやすく、秩父駅から徒歩約3分と観光や参拝にも便利です。

この記事が秩父神社を訪れる際の参考になれば幸いです。

秩父三社をめぐる方におすすめ

秩父神社のお守り、ご朱印、おみくじなどの記事はこちら

その他秩父地域のおすすめ神社

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、秩父神社の公式ホームページや埼玉県神社庁公式ホームページ「秩父神社」、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年4月時点の公開情報に基づく)

神名の表記は、「古事記」や「日本書紀」に基づくもの、または一般的な表記を使用しています。ただし、祭神やご神体の名称、ご利益は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。

神社では、季節や特別な行事にあわせて限定のご朱印やお守りが授与されることがあります。また、頒布を終了した授与品もある可能性があります。最新の授与品情報については、社務所・公式サイト・SNS等をご確認下さい。