こんにちは、あちです。

三峯神社に関する記事は、大きく3つに分けて紹介しています。

- 神社紹介 今回の記事です

- 授与品紹介

- 奥宮登拝記

3記事をあわせて読むことで、三峯神社をより深く楽しめます。

✔参拝前の予習に

✔参拝中のガイドに

✔参拝後の振り返りに

あち

あちこの記事を見ながら巡ると、三峯神社をより理解しやすくなりますよ

標高はおよそ1,100メートル。

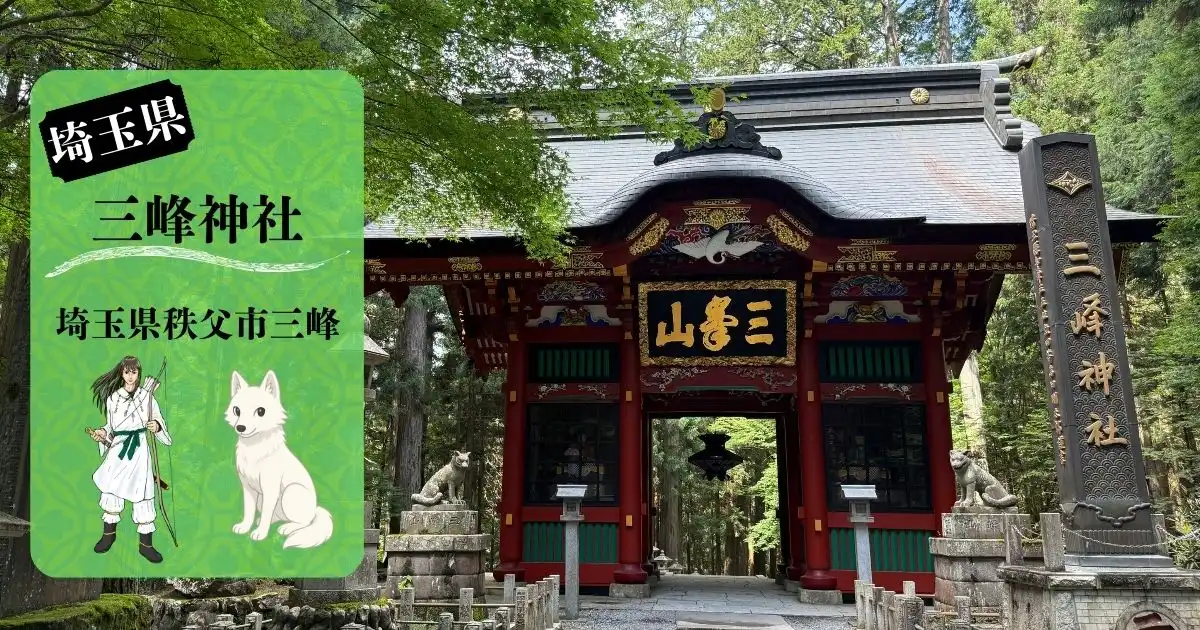

秩父三社の一つ、三峯神社はまさに「天空の神社」という雰囲気です。

他の秩父三社の神社紹介はこちらから

三峯神社へ向かう道中には、道の駅大滝温泉や秩父の観光地が点在し、ドライブコースとしても人気があります。

標高の高い境内からは秩父の山並みを一望でき、日帰り旅行の目的地として訪れる人も多い神社です。

この記事では、三峯神社の由緒やご利益、見どころ、アクセスや駐車場の情報まで、何回も三峯神社を参拝してきた私がおすすめするルートで紹介していきます。

これから参拝を考えている方に、少しでも役立ててもらえたら嬉しいです。

✔三峯神社の由緒と歴史

✔ご祭神とご利益

✔境内の見どころ(社殿・随神門など)

✔アクセスと駐車場情報

三峯神社とは?

三峯神社は、埼玉県秩父市の奥地、標高およそ1,100メートルの三峰山(妙法ヶ岳)に鎮座する神社です。

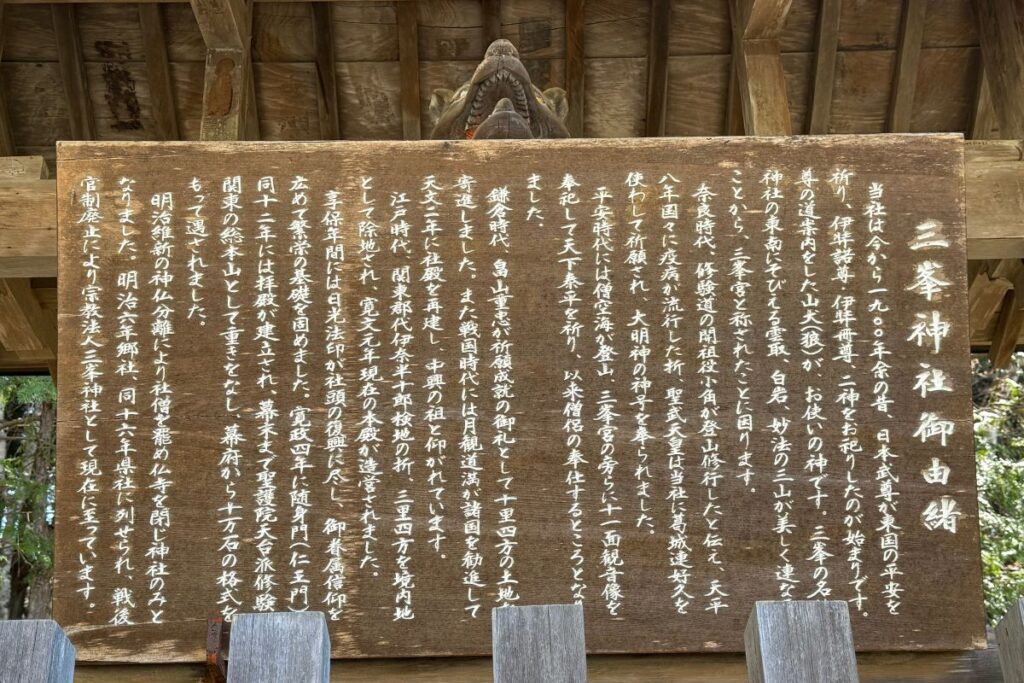

三峯神社の由緒

創建伝承|日本武尊が祀った霊峰の神

三峯神社は、第12代・景行天皇の時代に東国平定へ向かった日本武尊(やまとたけるのみこと)が、三峰山(妙法ヶ岳)に登拝し、三つの峰に神聖な気を感じて伊邪那岐命・伊邪那美命の二柱を祀ったことが始まりと伝えられています。

日本武尊とは?

(タップして開く)

日本武尊(やまとたけるのみこと)は、第十二代・景行天皇の皇子として生まれた英雄です。

幼いころは「小碓命(おうすのみこと)」と呼ばれ、若くして勇気と知恵をあわせ持つ人物として知られています。

父の命を受けて、西国の熊襲(くまそ)を討ち、さらに東国の蝦夷(えみし)を平定するために旅立ちました。

道中では、数々の困難が待ち受けていましたが、日本武尊は知略と神剣の力でそれらを乗り越えていきます。

なかでも有名なのが、火攻めに遭った際、草を薙いで危機を脱したという「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」の伝説です。

この剣はのちに三種の神器のひとつとなり、神聖な力を象徴するものとして語り継がれました。

晩年、日本武尊は伊吹山の神の怒りに触れ、病を患います。

能煩野(のぼの/現在の三重県亀山市)でその生涯を閉じましたが、魂は白鳥となって天へ飛び立ったと伝えられています。

今もなお、日本武尊は勇気と冒険、そして国を思う心の象徴として、多くの神社で信仰されています。

山岳信仰と修験道

古くから山岳修行の霊場として多くの修験者が訪れ、険しい山道を登る参拝は心身を清める修行とされてきました。

修験道の拠点として発展し、秩父札所巡礼とも結びついて関東一円に信仰が広がっています。

御眷属信仰|オオカミを神の使いに

江戸時代には、狼(オオカミ)を神の使い「御眷属(ごけんぞく)」として祀る信仰が広まりました。

オオカミは害獣除けや道中安全の守り神とされ、今も狛犬の代わりに狼像が境内に鎮座しています。

近代以降の三峯神社

明治時代の神仏分離で修験道の活動は変化しましたが、神社としての信仰は受け継がれています。

現在も「霊験あらたかな神社」として多くの参拝者が訪れています。

日本武尊がご祭神の神社はこちら

三峯神社のご祭神

| 神名 | 伊弉諾尊 | 伊弉册尊 |

| よみがな | いざなぎのみこと | いざなみのみこと |

| ご神徳 (ご利益) | 厄除け、開運招福、国家安泰 | 子授け・安産、縁結び、火難除け |

三峯神社の見どころ

あち

あちそれではおすすめ参拝順にご紹介していきますね。

三ツ鳥居

入口には、全国的にも珍しい「三ツ鳥居(みつとりい)」が建てられています。

中央の鳥居に、左右の小さな鳥居を組み合わせた独特の構造で、三基の鳥居が一体となっています。

この形式は、三峯神社の神域を象徴する三峰山の三つの峰や、ご祭神に由来するといわれます。

全国でも例が少ない「三ツ鳥居」は、その造形と技法の両面で非常に珍しい存在です。

鳥居の両脇には、狛犬の代わりに神の使いとされる狼像が鎮座しており、これも三峯神社ならではの特徴です。

随神門

参道途中にそびえる随神門(ずいしんもん)は、神域への入り口を示す重要な門です。

社殿の手前に建ち、ここをくぐることで、訪れる人々は日常から神聖な空間へと気持ちを切り替えることができます。

歴史的背景

この門は元禄4年(1691年)に最初に建立され、現在の随神門は寛政4年(1792年)に再建されたものです。

その後も改修が重ねられ、2002年には大規模な彩色復元が行われています。

もともとは「仁王門」と呼ばれ、仁王像が安置されていましたが、明治時代の神仏分離令により仁王像は撤去され、代わりに随神像が祀られるようになりました。

建築の特徴

三峯神社の随神門は、三間一戸の八脚門という大規模な楼門形式で、高さは12メートル以上にもなります。

屋根は切妻造で、正面・背面には軒唐破風がつき、銅板葺き。

柱や梁、軒下には精巧な彫刻や鮮やかな彩色が施されており、特に龍や椿などの木彫は見どころです。

随神像について

門の左右には「随神(ずいじん)」と呼ばれる神像が安置されています。

これは右大臣・左大臣の姿をとった神像で、神社を守護する役割を担っています。

三峯神社の随神像は、明治39年(1906年)の還暦開扉大祭を記念して祀られたもので、力強く威厳のある表情が特徴です。

門をくぐる意味と信仰

随神門をくぐる行為は、心身を清め、神様のもとへ向かう覚悟を整える意味合いがあります。

特に三峯神社は山岳信仰と深く結びついており、この門を通ることは霊山への入口としての儀礼的な意味も持っています。

あち

あち随神門は“神域の入口”みたいな存在

ここをくぐると、空気がガラッと変わったように感じる方も多いかもしれませんね

補足:文化財としての価値

随神門は埼玉県指定有形文化財であり、江戸時代の建築美や職人技術、神仏習合から神道への変遷など、三峯神社の歴史と信仰を今に伝える貴重な建造物です。

青銅鳥居

鳥居の位置と役割

青銅鳥居(せいどうとりい)は、拝殿へと続く石段を上りきった先に建ち、社殿の手前に立つ最後の結界として重要な役割を果たします。

参道を進んで随神門をくぐり、手水舎や灯籠に囲まれた階段を上がると、この重厚な鳥居が姿を現します。

江戸から奉納された歴史

この鳥居は弘化2年(1845年)、江戸・深川の堅川講中によって奉納されたもので、当時は青銅を筏に乗せ、荒川をさかのぼって運ばれたと伝えられています。

江戸時代、三峯信仰が市中に広まり、多くの講中による奉納が行われた背景を象徴しています。

青銅製の構造と意匠

鳥居の素材には青銅が用いられており、年月を経た今もなお美しい緑青をまとっています。

中央の額束(がくづか)には「天下泰平」の文字が刻まれ、国家の平和と人々の安穏を祈る意味が込められています。

八棟木灯台

八棟木灯台(やつむねきとうだい)は、安政4年(1857年)に建てられた木製の大型灯台です。

高さは約6メートルあり、神社を代表する建造物の一つです。

四方に唐破風(からはふ)を備えた独特の構造で、全体が回廊のように見えるのが特徴。

灯籠全体には、三国志の武将や中国の仙人、十二支、麒麟、鳳凰など、多彩な彫刻が施されています。

胴羽目(どうばめ)や持ち送りにも細かな装飾が見られ、江戸後期の職人技術の高さを今に伝える貴重な建築物です。

手水舎

手水舎は、嘉永6年(1853年)に建立された歴史ある建造物です。

江戸時代末期の造営ながら、白を基調とした外観が印象的で、四面には極彩色の彫刻が施されています。

特に、柱に巻き付くような龍や、破風に配された鳳凰など、豪華で精緻な装飾が随所に見られ、江戸後期の高度な職人技術を今に伝えています。

社殿

三峯神社の拝殿は1800年(寛政12年)、本殿は1661年(寛文元年)に再建されたと伝えられています。

いずれも銅板葺の屋根をもつ、歴史ある社殿です。

社殿全体は、関東でも屈指の華やかさを誇る建築として知られています。

拝殿は極彩色の彫刻が施された権現造(ごんげんづくり)様式で、本殿は一間社春日造(いっけんしゃかすがづくり)という伝統的な形式です。

正面には「三峯神社」の社号額が掲げられ、その下には狛犬の代わりに神の使いとされる狼像(おおかみぞう)が鎮座しています。

また、拝殿の石畳には「敷石の龍神」と呼ばれる模様があり、2012年の辰年に現れたと伝えられています。

龍や獅子、唐獅子牡丹などの彫刻とあわせて、三峯神社を象徴する見どころのひとつです。

敷石の龍神とは?

(タップして開く)

三峯神社の「敷石の龍神」は、拝殿前の石畳に浮かび上がる龍の姿をした模様です。

2012年(辰年)に突然現れたことで話題となり、赤い目を持つ龍のような形が参拝者の間で「龍神」と呼ばれるようになりました。

この龍神は、縁起の良い存在として多くの人に親しまれており、写真を撮ってスマートフォンの待ち受けにする参拝者も少なくありません。

三峯神社の強い気が流れる「龍穴」とも結びつけられ、運気上昇や開運の象徴とされている、神秘的なパワースポットです。

あち

あち私もスマホの待ち受けにしています

縁結びの木

縁結びの木は、社殿の奥に寄り添うように伸びるヒノキとモミの2本の木で、良縁や夫婦円満のご利益があるとされる人気のスポットです。

かつては、参拝者が備え付けの「こより用紙」に願いごとや名前を書き、こよりにして願い箱に納める習わしがありましたが、現在はこの形式は行われていません。

自然の中で異なる木が寄り添いながら力強く成長する姿は、三峯神社ならではの神聖な雰囲気を醸し出し、多くの人々にご縁をもたらす象徴となっています。

御仮屋神社

御仮屋(おかりや)は、境内奥にある小さなお社で、神使(眷属)とされるオオカミ(大口真神/お犬さま)をお祀りしています。

「遠宮(とおみや)」という別称もあり、古くから霊力の高い特別な場所と信じられてきました。

オオカミ信仰の由来

日本武尊が東国平定の際に道に迷い、オオカミに導かれたという神話が、三峯神社に伝わっています。

この伝承に基づき、忠誠心と守護の象徴として、オオカミは神の使い「御眷属」として祀られるようになりました。

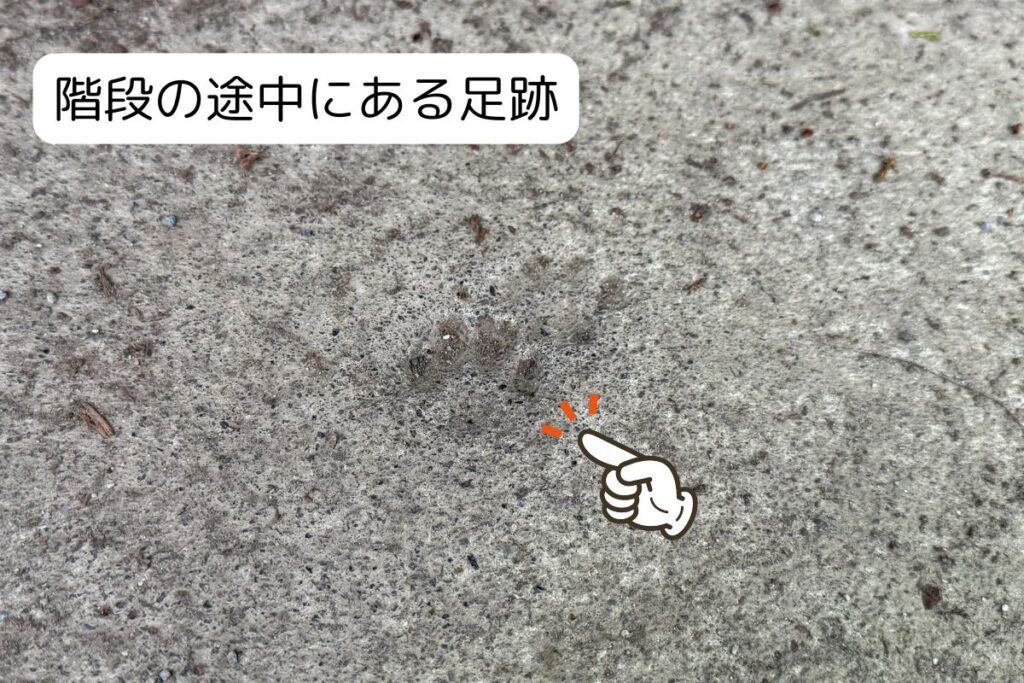

御仮屋の場所と行き方

御仮屋は、拝殿からさらに奥に進み、「縁結びの木」を越えた先にあります。

鳥居をくぐり、急な石段を登った場所にあり、境内の賑わいとは異なる静けさと清浄な空気に包まれています。

ご利益と信仰

御仮屋では、災難除け・火防・盗難除け・病気平癒などが願われています。

特に注目されているのが「御眷属拝借(ごけんぞくはいしゃく)」。

これは、オオカミのご神札を一年間借りて、自宅や事業所の守護を願う三峯神社ならではの信仰です。

一年後に返納するのが慣わしとされています。

御眷属拝借とは?

(タップして開く)

三峯神社には、神使であるオオカミ(大口真神/お犬さま)のご神札を一年間自宅や事業所にお迎えする「御眷属拝借」という特別な信仰習慣があります。

火難除け・盗難除け・病気平癒・家内安全などのご加護を願う風習で、江戸時代から全国に広まりました。

申し込みは社務所または祈祷受付所で行い、初穂料はお札が5,000円。初回のみ木箱(御眷属箱)2,000円が必要です。

郵送での申し込みにも対応しており、遠方からの参拝者にも利用されています。

お札は神棚や清浄な場所に祀り、付札(小札)は玄関などに貼ることで災難除けの信仰が伝わっています。

拝借期間は1年。満了後に三峯神社へ返納し、希望すれば再び拝借できます。

また、毎月10日には「御眷属拝借者大祭」が斎行され、多くの信仰者が参列します。

不思議な体験と霊力

御仮屋では、参拝中に霧が立ちこめる、小石が動くなどの体験が報告されることがあります。

これらは神様の歓迎のしるしと考えられ、神聖な気配を感じる場所として語られています。

あち

あちお仮屋神社は少し奥にあるせいか、静寂の中にピリッとした張りつめた空気が漂っています

年中行事

・毎月19日

「遠宮御焚上祭(とおみやおたきあげさい)」が執り行われます。

神使であるオオカミ(大口真神)への感謝と祈りを捧げるもので、どなたでも自由に参列することができます。

・毎月10日

「御眷属拝借者大祭(ごけんぞくはいしゃくしゃたいさい)」が行われます。

御眷属拝借をされた方(すでに御眷属札を受けている方)を対象とした祭典で、1年間守護していただいた御眷属への感謝や、札の返納、新たな拝借のためのご祈祷が行われます。

両祭典は日程や対象が異なりますので、ご参拝の際はご注意ください。

いずれも三峯神社ならではの信仰と伝統を感じられる貴重な行事です。

小教院

三峯神社の小教院(しょうきょういん)は、736年に光明皇后が観音像を安置したことに始まる建物で、元文4年(1739年)に再建されました。

かつては寺院や宿坊として使われていましたが、現在は改修され、落ち着いた雰囲気の喫茶スペースとして開放されています。

店内は土足禁止で、三峯山の岩清水で淹れるコーヒーやオリジナルスイーツが人気。

参拝の合間にひと息つくのにぴったりの場所です。

基本情報

| 施設名 | 小教院(しょうきょういん) |

| 場所 | 三峯神社境内 |

| 営業時間 | 9:00~17:00(L.O.16:30) |

| 定休日 | 不定休(短縮営業あり) |

| 主なメニュー | コーヒー、コーヒーゼリー(限定)、夢ジュース |

| 支払い | 現金のみ |

| 特徴 | 店内禁煙、靴を脱いで入店、欄間や柱の彫刻が見どころ |

| 詳細リンク | 興雲閣公式ホームページ内「小教院」ページ |

興雲閣

三峯神社の「興雲閣(こううんかく)」は、標高約1,100メートルの山上にある宿泊施設で、社務所のすぐ隣にあります。

もともとは僧侶や参拝者が身を清めるための宿坊として使われていましたが、現在は一般の参拝客や観光客も利用できる施設として運営されています。

全室和室で、個人から団体まで対応できる客室のほか、大広間や食堂、売店、喫茶スペースも整っています。

館内の大浴場では、「大滝温泉三峯神の湯」と呼ばれる温泉を楽しむことができます。

※現在、日帰り入浴は休止中です

基本情報

| 施設名 | 興雲閣(こううんかく) |

| 種別 | 三峯神社の宿泊・温泉施設 |

| 住所 | 埼玉県秩父市三峰298-1 |

| 電話 | 0494-55-0241 |

| チェックイン | 14:30~ |

| チェックアウト | 〜10:00 |

| 宿泊予約 | 電話のみ |

| 部屋 | 全室和室(内トイレ・内風呂・内洗面所なし) 各階に洗面所付トイレ男女各2ヶ所 新館48部屋 |

| 定員 | 最大50名(感染症対策で制限あり) |

| 宿泊料金 (食事付き) | 大人13350円(季節特別料金あり) 子供・小学生以下8800円 幼児7700円 |

| 備考 | 食事付・素泊まりプラン有 |

| 詳細リンク | 興雲閣公式ホームページ |

社務所

三峯神社の社務所は、境内の中心部に位置し、参拝や御祈祷の受付、ご朱印・お守りなどの授与を行っています。

社務所の受付時間は、祈願受付が9時から16時、授与所が9時から17時までとなっています。

授与品関連記事はこちら

ご祈祷関連記事はこちら

斎館

三峯神社の「斎館(さいかん)」は、拝殿の左手、社務所と棟続きにある横長の建物です。

1923年(大正12年)に社務所として建てられたもので、1984年に現在の社務所が新築された後は、「斎館」と呼ばれるようになりました。

現在は売店(三峯山オリジナルショップ)として利用されており、三峯神社オリジナルのお守りやグッズ、地元のお酒や特産品などが販売されています。

参拝や休憩の合間に立ち寄ることができるスポットです。

三峯オリジナルショップ関連記事はこちら

重忠杉

三峯神社の「重忠杉(しげただすぎ)」は、拝殿前にそびえる樹齢約800年の御神木です。

鎌倉時代の武将・畠山重忠が奉納したと伝えられており、その名にちなんで「重忠杉」と呼ばれています。

現在は直接触れることはできませんが、神木から放たれる“氣”を感じられる場所としても知られ、関東屈指のパワースポットとして多くの参拝者に親しまれています。

神楽殿

三峯神社の神楽殿は、境内の一角に静かに佇む建物で、神さまの御心を慰めるために神楽(かぐら)が奉納される場所です。

三峯神社の境内社(摂社・末社)

三峯神社の本殿に向かって右手の参道沿いには、歴史と由緒を感じさせる境内社(摂社・末社)が整然と並んでいます。

それぞれのお社には異なる神々が祀られ、家内安全や商売繁盛、学業成就など、多くの方々が願いを寄せています。

ここでは、本殿右側の通路に鎮座する境内社を、ひとつひとつ順にご紹介していきます。

祖霊社

本殿右側にある「祖霊社(それいしゃ)」は、この地を守り続けてきた先人たちの御霊(みたま)を祀る社。

開山以来、三峯の発展に尽くした神職や修験者、氏子総代、講社関係者など、多くの人々の魂が祀られています。

祖霊社が本殿の右側に鎮座するのは、古来より右が神聖な位置とされてきたためです。

神々への祈りとともに、三峯を支えた人々への感謝を伝える場として、今も静かに敬われています。

国常立神社

国常立神社(くにのとこたちじんじゃ)は、日本神話に登場する国常立尊(くにのとこたちのみこと)を祀る社。

大地の安定や国土創生を象徴する神として信仰されています。

この社は明治時代の神仏分離により整備された摂末社で、もとは「護摩堂」と呼ばれる仏教施設でした。

現在の社殿は宝暦11年(1761年)に再建された建物を用いており、埼玉県の有形文化財に指定されています。

本殿右手の祖霊社の隣に位置し、極彩色の彫刻が映える荘厳な姿が印象的です。

国常立尊を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 国常立命 |

| よみがな | くにとこたちのみこと |

| 主なご神徳 | 国土安泰、五穀豊穣、家内安全、開運招福 |

| ご神徳の特徴 | 国の始まりを司る神として、土地の守護や暮らしの安定を願う信仰が古くから伝わります。 |

国常立尊は、『古事記』において最初に現れた神のひとりであり、天地のはじまりに出現した、国土創成の根源神とされています。

名前には「国が常に立ち続ける」という意味が込められ、国の安定・秩序・始原の力を象徴する存在です。

天地がまだ分かれぬ混沌の中から、最初に独り神として高天原に出現したとされ、他の神々と違って姿を隠し、声や形を持たず、神秘的な存在として描かれています。

「日本書紀」にも複数の神代巻で登場し、時には大地そのものを象徴する神、あるいは天神の統治に先立つ「国の基礎」を意味する神と位置づけられています。

その深遠で抽象的な性格から、古代より特定の信仰対象というよりも、宇宙のはじまり・国土の根源的な力を表す神格として捉えられ、多くの神社で密かに祀られてきました。

国常立尊がご祭神の神社はこちら

日本武神社

日本武神社(やまとたけるじんじゃ)は、三峯神社の境内にある末社のひとつで、日本武尊(やまとたけるのみこと)をお祀りしています。

社殿は、複数の龍の彫刻や意匠が施されており、静かな佇まいの中に歴史の重みを感じます。

日本武尊を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 日本武尊 |

| よみがな | やまとたけるのみこと |

| 主なご神徳 | 武運長久、開運招福、家内安全、道中安全 |

| ご神徳の特徴 | 武勇と知略を兼ね備えた伝説的英雄であり、道を切り拓く象徴として信仰されている。 |

日本武尊は、第12代・景行天皇の皇子で、古代日本における英雄的な存在。

「古事記」「日本書紀」では、九州から東国に至る各地を巡り、賊の平定や国土の安定に尽力した武の神格として描かれています。

その武勇と知略をもって各地の征討を成し遂げた尊は、火攻めの危機に遭った際、草薙剣(くさなぎのつるぎ):別名・天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)を用いて危機を脱したという伝説でも有名です。

また、東征の折に現在の秩父・三峯の地に登り、山川を拝して神威を感じたことから、三峯神社の創建に関わったとする伝承も伝えられています。

その後、伊勢の能褒野(のぼの)で亡くなり、魂が白鳥となって天に昇ったという逸話もあり、国土を巡った英雄としての物語性と、霊的存在としての神格をあわせもつ存在です。

日本武尊がご祭神の神社はこちら

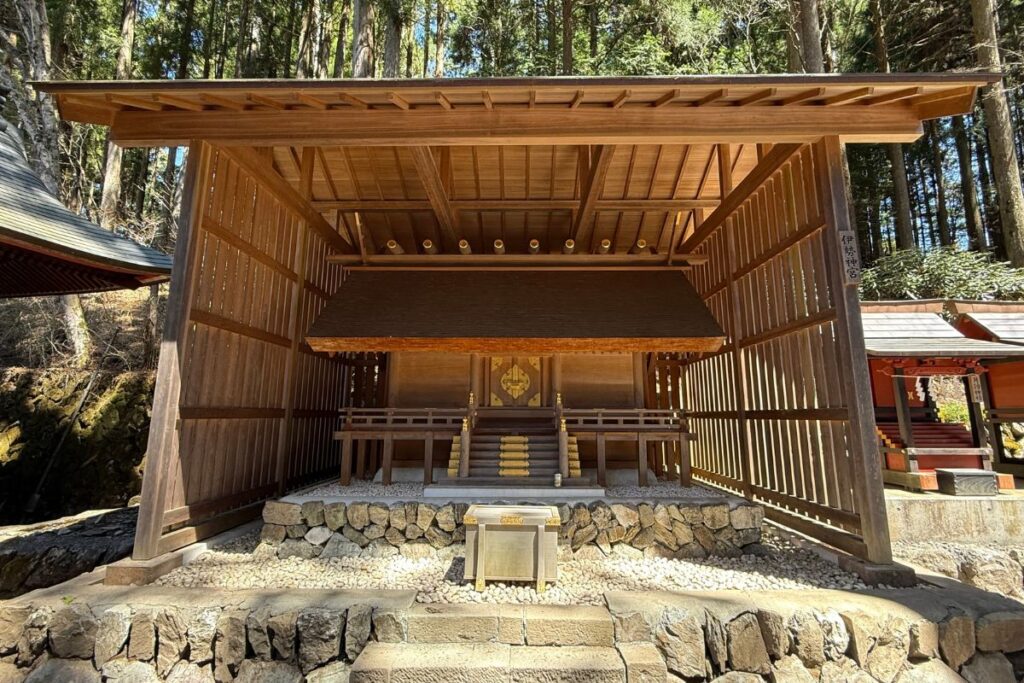

伊勢神宮

伊勢神宮は、天照皇大御神(あまてらすすめおおみかみ)と豊受姫大神(とようけひめのおおかみ)が祀られています。

本来は伊勢の地に鎮座する日本の総氏神を、三峯の地でも拝することができるようにと設けられたものです。

伊勢神宮への参拝が難しい場合でも、ここで両神への崇敬の念を表すことができます。

天照皇大御神を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 天照皇大御神 |

| よみがな | あまてらすすめおおみかみ |

| 主なご神徳 | 国家安泰、開運招福、家内安全、交通安全 |

| ご神徳の特徴 | 日本神話における最高神で、皇室の祖神とされる存在。太陽を象徴し、国土と人々を照らす神とされる。 |

天照皇大御神は、「古事記」「日本書紀」において、高天原を統べる太陽の女神として描かれています。

父・伊邪那岐命が黄泉の国から戻った際、禊(みそぎ)によって左目から生まれたとされ、その神聖な光は世界を照らす存在として象徴されています。

神代においては、弟の須佐之男命(すさのおのみこと)の乱暴に心を痛め、天の岩戸にお隠れになったという有名な神話があります。

天照大神が岩戸に籠もったことで世界は闇に包まれ、八百万の神々が岩戸の前に集い、儀式をもって再び光をこの世にもたらしました。

また、天孫降臨においては、自らの子孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を地上へ遣わし、稲穂とともに豊かな国づくりを委ねたとされ、天皇家の祖神としても位置づけられています。

このように、天照皇大御神は、秩序・光・統治・再生の象徴であり、日本神話の中心的存在として、最も崇敬を集める神の一柱です。

豊受姫大神を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 豊受姫大神 |

| よみがな | とようけひめのおおかみ |

| 主なご神徳 | 五穀豊穣、商売繁盛、衣食住の安定、産業繁栄 |

| ご神徳の特徴 | 衣食住を司る神で、特に食物・産業・生活の守護神として信仰されている。内宮の天照大神を支える存在として外宮に祀られる。 |

豊受姫大神(豊受大御神)は、『古事記』に「豊宇気毘売神」として登場し、食物や穀物を司る神とされています。

「日本書紀」には直接その名は現れませんが、伊勢神宮外宮の社伝では、天照大御神の託宣により丹波国から伊勢に迎えられた食物神と伝えられています。

また、稲荷神である宇迦之御魂神や丹波の豊宇賀能売神などと習合され、古代から稲・食・穀物の神としての性格が強調されてきました。

天照大御神に神饌(しんせん)を供える役割を担うことから、「衣食住の根源を司る神」として伊勢神宮外宮に祀られ、広く信仰されています。

天照大御神・豊受大神がご祭神の神社

境内に並ぶ小さなお社(19社)

本殿右手にある伊勢神宮社と東照宮の間(16社)、東照宮と大山祇神社の間(3社)には、全国の著名な神々をお祀りする19の小さなお社がずらりと並んでいます。

月讀命を祀る月讀神社や、交通安全の神様として信仰される猿田彦神社など、それぞれの由緒を持つお社が一列に整えられています。

お社の数が多いため、ご自身の関心や願いに合った神様にお参りされるのも良いかもしれません。

以下に、それぞれのお社の主なご祭神や特徴をまとめました。

19社のご祭神と特徴

(タップして開く)

| 社名 | ご祭神 (読み) | 主な特徴・ご利益 |

| 月讀神社 | 月讀命 (つくよみのみこと) | 月の神、厄除け・安産・農業守護 |

| 猿田彦神社 | 猿田彦命 (さるたひこのみこと) | 道開き・交通安全・導きの神 |

| 塞神社 | 久那戸神 (くなどのかみ) | 災厄除け・境界守護 |

| 鎮火神社 | 埴山姫命 (はにやまひめのみこと) | 火災除け・家内安全 |

| 厳島神社 | 市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと) | 水の神・芸能・財運・交通安全 |

| 杵築神社 | 大国主命 (おおくにぬしのみこと) | 縁結び・福徳・病気平癒 |

| 琴平神社 | 大物主命 (おおものぬしのみこと) | 海上安全・商売繁盛 |

| 屋船神社 | 屋船久久遅命 (やふねくくちのみこと) | 家屋守護・建築安全 |

| 稲荷神社 | 宇迦之御魂神 (うかのみたまのかみ) | 五穀豊穣・商売繁盛 |

| 浅間神社 | 木花咲耶姫命 (このはなさくやひめ) | 火難除け・安産・子授け |

| 菅原神社 | 菅原道真公 (すがわらみちざねこう) | 学業成就・合格祈願 |

| 諏訪神社 | 建御名方命 (たけみなかたのみこと) | 武運長久・勝運・農業守護 |

| 金鑽神社 | 天照大御神 (あまてらすおおみかみ) | 鉱山守護・開運・家内安全 |

| 安房神社 | 天太玉命 (あめのふとだまのみこと) | 産業守護・技芸上達 |

| 御井神社 | 御井神 (みいのかみ) | 井戸・水の守護・健康 |

| 祓戸神社 | 瀬織津比売命 (せおりつひめのみこと) | 罪穢れ祓い・厄除け |

| 春日神社 | 天児屋根命 (あめのこやねのみこと) | 学業成就・技芸上達・国家安泰 |

| 八幡宮 | 応神天皇 (おうじんてんのう) | 必勝祈願・出世開運・武運長久 |

| 秩父神社 | 八意思兼命 (やごころおもいかねのみこと) | 知恵の神・学業成就・技術向上 |

この16社は、三峯神社の多彩な信仰と全国の神々への敬意を象徴する存在です。

参拝の際には、それぞれの特徴やご利益にも注目してみてください。

※祭神やご利益は、全国的な神社の通例と三峯神社での信仰内容をもとにまとめています。

※一部の神社は複数の祭神を祀る場合がありますが、代表的な神名を記載しています。

東照宮

16の小さなお社の隣には、徳川家康公をお祀りする東照宮が摂末社として鎮座しています。

この東照宮では、徳川家康公を「東照大権現」として祀っています。

旧本殿を活用しており、摂末社の中でも歴史的価値が高い社です。

境内の上舎(うわや)は、江戸時代の再建以前に旧本殿を移築したもので、室町時代の建築様式を今に伝えます。

家康信仰と三峯神社の歴史を結ぶ重要な史跡として知られています。

東照大権現(徳川家康公)を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 東照大権現 (徳川家康公) |

| よみがな | とうしょうだいごんげん (とくがわいえやすこう) |

| 主なご神徳 | 国家安泰・出世開運・勝運・厄除け |

| ご神徳の特徴 | 江戸幕府の開祖であり、勝運や開運、リーダーシップを願う信仰があります |

東照大権現(徳川家康公)は、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康を神格化した神であり、「国家の安泰」「出世や開運」「勝運」「厄除け」などを願う人々から、信仰の対象となっています。

元和2年(1616年)に没し、遺言によりまず久能山に葬られ、その後日光に改葬されて日光東照宮が創建されました。

神号「東照大権現」は、天台宗の高僧・天海僧正らの尽力と、神仏習合の思想、朝廷との交渉によって贈られたもので、「東の地から日本を照らし続ける神」という意味が込められています。

生涯にわたり多くの戦いや困難を乗り越えて天下統一を果たしたことから、勝負事や人生の転機に力を授ける神としても信仰されています。

日光東照宮をはじめ、全国各地に東照宮が建立され、最盛期には700社以上にのぼりました。

こうした信仰の広がりは、江戸時代の安定と徳川家の権威を象徴するものとなりました。

大山祇神社

大山祗神社(おおやまつみじんじゃ)は、山の神・大山祇神(おおやまつみのかみ)を祀る社。

日本神話に登場する山の守護神で、自然信仰の象徴とされています。

古くから山の安全や豊穣、交通安全を願う信仰を集め、三峯神社の境内社の中でも特に古い歴史を持つと伝わります。

甲府と秩父を結ぶ山道に位置し、往来する人々の旅路を見守ってきました。

大山祇神を詳しく

(タップして開く)

| 神名 | 大山祇神 |

| よみがな | おおやまつみのかみ |

| 主なご神徳 | 山の安全、五穀豊穣、自然への感謝、交通安全、登山者の守護 |

| ご神徳の特徴 | 山の神として自然や山岳信仰の対象となり、登山・農林業・旅の安全など多岐にわたる信仰を集める。 |

大山祇神は、日本神話において天地開闢の神々である伊邪那岐命と伊邪那美命の子として生まれた神で、山々を司る神格として登場します。

「古事記」では、大山祇神は木花咲耶姫(このはなさくやひめ)と磐長姫(いわながひめ)の父として知られ、天照大御神の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上に降り立った際に、両姉妹を差し出し、地上世界との結びつきを深めた神として描かれています。

また、大山祇神は山の神々の祖神格とされ、古代においては自然そのもの、特に山岳信仰の象徴的な存在として広く信仰されてきました。

奥宮遥拝殿

三峯神社の「奥宮遥拝殿(おくみやようはいでん)」は、妙法ヶ岳山頂にある「奥宮」を境内から拝むための場所です。

標高1,332メートルの山頂に鎮座する奥宮は霊験あらたかな地として知られていますが、登山には片道1時間ほどかかります。

そのため、遥拝殿では実際に登らずとも、奥宮に向かって感謝や願いを伝えることができます。

静かな空気の中で心を落ち着けて参拝できる穏やかな場所です。

私が奥宮を登拝した時の記事はこちらから

あち

あち「遥拝殿」は、奥宮を遠くから拝める場所。ちょっと見落としがちな場所ですが、ぜひ立ち寄ってみてくださいね

日本武尊銅像

三峯神社の日本武尊銅像は、境内の奥、小高い丘の上に堂々と立つ高さ約5.2メートルの大きな像です。

右手を高く掲げ、威厳に満ちた表情で遠くを見渡すその姿は、三峯神社の創建伝承に登場する古代日本の英雄・日本武尊の偉業を象徴しています。

日本武尊がご祭神の神社はこちら

秩父宮記念三峰山博物館

秩父宮記念三峰山博物館は、1976年に建てられた三峯神社の登録博物館。

神社の歴史や信仰、秩父宮家との関わりを紹介しています。

展示は「三峰山詣」「宝物」「秩父宮家と三峰山」の3テーマ。

登拝文化の資料や銅板絵馬、観音像、役行者像、宮家ゆかりの工芸品などが並びます。

神の使い・オオカミ(お犬様)にちなむニホンオオカミの剥製も公開され、三峯信仰を学べる貴重な施設です。

基本情報

| 観覧時間 | 午前9時~午後4時 |

| 休館日 | 毎週火曜日(祝日の場合は開館) 12月~3月の冬期間は休館 |

| 入館料 | 一般300円、中学生以下100円 障害者手帳所持者は無料 |

| 住所 | 埼玉県秩父市三峰298-2 (三峯神社境内) |

あち

あち以上、おすすめ参拝順にご紹介しました。

お疲れ様でした

三峯神社の基本情報と交通アクセス・駐車場

※三峯神社の境内マップは、境内にある「興雲閣」で無料でもらえます。

本記事ではご紹介を控えていますが、参拝の際にぜひ手に取ってみてください。

基本情報

| 神社名 | 三峯神社 (みつみねじんじゃ) |

| ご祭神 | 伊邪那岐命 (いざなぎのみこと) 伊邪那美命 (いざなみのみこと) |

| ご神徳 | 家内安全、夫婦円満、五穀豊穣、厄除け、心願成就など |

| 創建 | 景行天皇の時代、日本武尊による創建と伝えられる |

| 主要祭事 | 歳旦祭(1月1日)、節分祭(ごもっとも神事)、御縁日(毎月1日)、奥宮祭(10月)など |

| ご朱印 | 授与所にて(初穂料500円) ※授与時間・詳細は別記事にてご紹介しています |

| 所在地 | 埼玉県秩父市三峰298-1 |

| TEL | 0494-55-0241 |

| 受付時間 | 9:00〜16:00(時期により変動あり) |

| 駐車場 | 有料駐車場あり(普通車・バイク・大型バス対応、繁忙期は予約制) |

| トイレ | 鳥居周辺・駐車場・興雲閣にあり |

| 公式ホームページ | 三峯神社公式ホームページ |

交通アクセス

| 車の場合 | ・東京方面から 関越自動車道「花園IC」より国道140号線、皆野寄居バイパス経由約2時間 ※皆野寄居バイパスは有料道路です 詳細は埼玉県道路公社ホームページをご確認ください ・山梨方面から 中央自動車道「甲府昭和IC」より国道140号線、雁坂トンネル経由約2時間 ※雁坂トンネルは有料道路です 詳細は山梨県道路公社ホームページをご確認ください |

| 電車 バスの場合 | ・西武鉄道「西武秩父駅」下車 西武観光バス「三峯神社行き」に乗車(約75~90分) ・秩父鉄道「三峰口駅」下車 西武観光バス「三峯神社行き」に乗車(約55分〜70分) 最新の運賃やその他詳細は 西武鉄道ホームページ 秩父鉄道ホームページ 西武バスホームページでご確認ください |

| 地図 | Googleマップで見る |

駐車場

車でアクセスする場合は、三峯神社すぐそばの三峰駐車場が便利です。

Googleマップで見る(別タブで開きます)

三峰駐車場

〒369-1902

埼玉県秩父市三峰8-2

0494-55-0834

料金:520円(普通車)210円(二輪車)

利用時間:8時〜18時まで

備考:トイレあり

詳細:秩父市公式ホームページ

ハイシーズンは駐車場手前で1時間以上の渋滞が発生することもあります。

冬季は路面が凍結するのでスタッドレスタイヤを推奨します。

あち

あち平日や早めの時間を選んで、余裕をもった参拝スケジュールを組みましょう。

まとめ

火災除けや厄除けの信仰を集める三峯神社は、標高約1,100メートルの霊山に鎮座する秩父三社の一つ。

日本武尊が伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀ったのが始まりとされ、オオカミ信仰や修験道の歴史を今に伝えています。

拝殿や三ツ鳥居、奥宮遥拝殿など信仰と自然が調和した見どころが多く、清らかな空気に包まれた神社です。

この記事が参拝の参考になれば幸いです。

秩父三社をめぐる方におすすめ

本記事の由緒・ご祭神・ご神徳・彫刻・境内社等に関する情報は、三峰神社の公式ホームページや埼玉県神社庁公式ホームページ「三峰神社」、境内の案内板および関連資料をもとに構成しています。(2025年7月時点の公開情報に基づく)

ご紹介しているご神徳(ご利益)は、古くから信仰されている内容に基づくものであり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。また、神名の表記は「古事記」や「日本書紀」、もしくは一般的な表記を使用していますが、祭神やご神体の名称、ご利益の内容は、地域や神社、神仏習合の影響により異なる場合があります。

※本記事で使用している境内写真は、2025年5月19日に三峯神社社務所へ電話にて確認のうえ、個人ブログでの掲載について了承をいただいた内容に基づき掲載しています。